DeWALT製18Vインパクトドライバー・キットをAmazon Prime Dayに購入しました。私にとってインパクトドライバーは5台目になりますが、アメリカンなプロ用工具のブランド、DeWALT製を入手するのは初めて。18Vの電動工具を使うのも初めてになります。

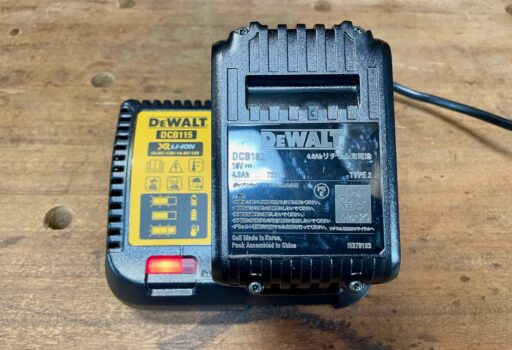

DEWALT DCB182 背後にバッテリー残量ゲージあり

DEWALT DCB182 背後にバッテリー残量ゲージあり

否定的なレビューで気になったのが重さ。インパクトドライバー本体は0.9kgですが、容量4.0Ahのこのリチウムイオンバッテリーが0.61kgもある。合計で1.51kgになり、このインパクトドライバーが重いと感じる主たる原因でしょう。しかしながら、実際に使用する時はそれほど重いと感じないし、ある程度の重さがあった方が押す力を安定してかけられるので良いかとも思います。

使用時に慣れるまでちょっと不便に感じるのは正転/逆転/ロックスイッチの操作性。右手で持った時に人差し指は届きますが、親指が届かない。私の指が平均以下に短いことが原因だと思われます。この年になって、平均的な人の指の長さに比べて私の指が極端に短いことを最近、気付きました。

スピード切替スイッチを操作して3段階の回転数が選べます。低速(0〜1,000)27N•m、中速(0〜2,800)170N•m、高速(0〜3,250)205N•m。試し撃ちしてみると、中速の170N•mでも十分すぎるぐらいに強力なことがわかりました。

明るい3灯式LEDライトはトリガースイッチ、オンで点灯し、オフにして20秒後に自動消灯。瞳孔が若い頃のように開かない(カメラで言えば、絞り値が開放でもf/3.8とか)人にとっては少しでも暗いと感じる場所での作業に便利。

充電中は左の赤点滅、終了すれば赤点灯。左の赤点滅で右の黄点灯は異常温度時待機。急速充電ではないと思います。4.0Ahの大容量であれば、DIY作業ならそんなに頻繁に充電する必要はないはず。

| 本体品番 | DCF887 |

| 電圧 | DC18V |

| 回転数 | 0~1,000、0~2,800、0~3,250 |

| 打撃数(回転/分) | 0~3,800 |

| 最大締め付けトルク | 205N•m |

| チャックサイズ | 6.35mm (1/4") |

| 質量(充電池含まず) | 0.9kg |

| 振動係数 | 22m/s2 |

| バッテリー品番 | DCB182 18Vリチウムイオン |

| 電圧 | 18V |

| 電池容量 | 4.0Ah |

| バッテリー質量 | 0.61kg |

バッテリー2個付属の本製品は、Amazon Prime Day購入時に25,376円でした。