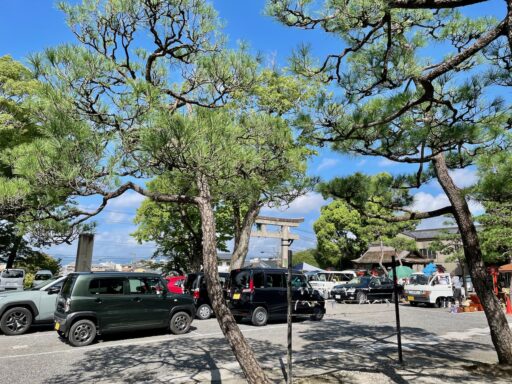

11月第4日曜は安曇川藤樹の里道の駅で開催されるがらくた市へ。意外なことにこまそうさんによると、売り上げは豊国神社よりもこちらの安曇川道の駅の方が多いそうです。安曇川での固定客が増えたのでしょう。

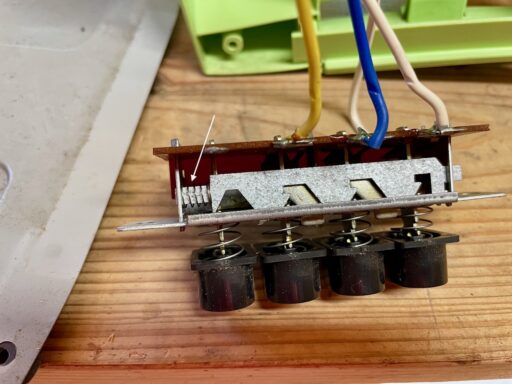

最近は珍しい古道具に目が留まるようになりました。私が手にしている鑿は英語の銘が入っていて、柄の部分に修理痕があります。柄の部分に割れがあったので、1センチほど短くして、釘を打ったそうです。

同行者は骨董の器を数点、入手しました。

左は刃渡が3ミリぐらいの細い追い入れ鑿。溝切りした後の微調整に使えそうです。

鑿に刻まれた銘、MARPLES & SONSを調べました。個人が運営すると思われるサイトによると正式メーカー名はWilliam Marples and Sons, Ltd.であり、EnglandのSheffieldで200年以上も前に創業した工具メーカーだそうです。

メーカー名の刻印以外にトレードマークとCAST STEEL(鋳鋼)の文字が判別できます。一般的にはCAST IRON(鋳鉄)製だと思うのですが、Wikipediaで調べると、「鋳鋼とは鋼の一種で、鋳造によって製品を製造するのだが、鋳造において一般的な鉄(鋳鉄)ではなく、「鋼」にあたる鉄系材料を用い、鋳鉄と比較して鋼としての特徴を持つ」とあります。

“MARPLES & SONS Chisel”で検索すると、eBayのサイトがヒットしました。私はこまそうさんから1,000円で入手しましたが、eBayではヴィンテージ品としてセット品がどれも1万円以上の価格で売買されているようです。

Flea Market at Adogawa Toju-No-Sato Roadside Station — Part 17へと続く。

Flea Market at Adogawa Toju-No-Sato Roadside Station — Part 15に戻る。