宝塚から山のえんとつ屋 さんが電動軽トラックでお見えになりました。途中で何度も充電しながらだったので、11時半頃に倉庫を出発してから4時間近くも要したそうです。今回、来ていただいた本来の目的は煙突の設置工事支援ではありますが、YouTubeの撮影を兼ねているそうです。DIYでできることはなんでもやらないと気が済まない私のような人が客の場合、早めに現場に行かないと撮影チャンスを逃してしまうと思われたのでしょう。

山のえんとつ屋さんサイトを確認すると急勾配屋根のログハウスでの施工事例がないのである意味、貴重な映像が記録できるのかもしれません。

先ずは天井の開口部を拡げます。上下と比べて左右の幅が狭すぎるので、左右に2″の隙間ができるようにします。右側に2×12の垂木が迫っているので、煙突を垂直にするには、薪ストーブ本体を左前方に少し、移動させなければなりません。

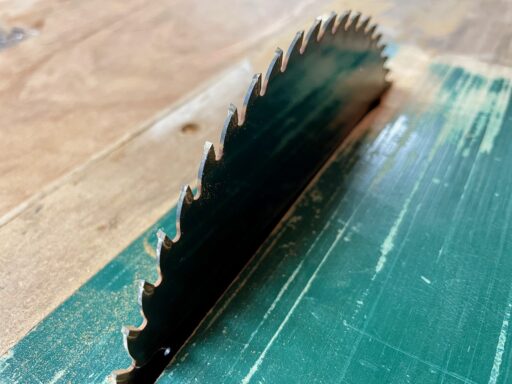

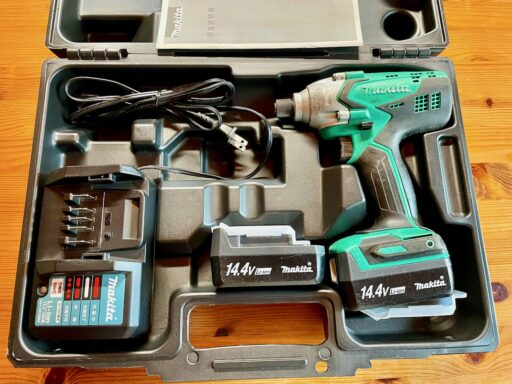

Makitaの充電式レシプロソーで天井材を切断。作業の様子は私が撮影しました。

リング状の化粧板の痕を見れば、左側に大きく開口部を拡げたのがわかります。

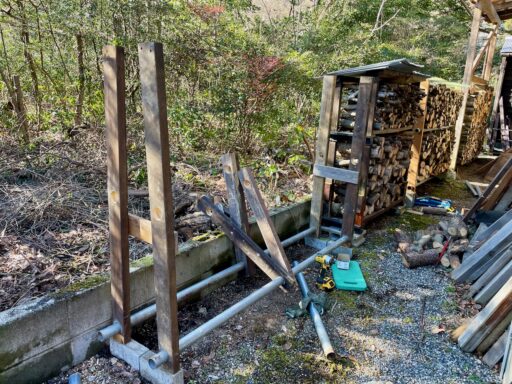

山のえんとつ屋さんで入手しなかったルーフサポートブラケットを今回、持参していただきました。通常ならルーフサポートは天井材の内側に取り付けて、屋根を貫通する断熱二重煙突を固定しますが、後付けの場合は天井材の外側に取り付けることになります。そもそもルーフサポートを取り付けていなかったのは、ログハウス特有のセトリング対策の一環だと思います。

この状態でルーフサポートブラケットを天井材の外側に取り付けると、化粧板からはみ出るので、ルーフサポートブラケットを切断します。

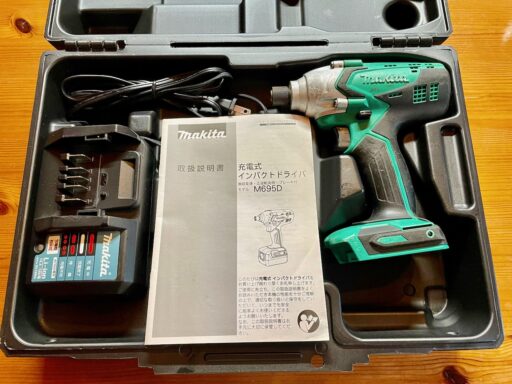

充電式のディスクグラインダーではみ出る部分を切断。

右側は天井材と垂木にビス留め。左側は垂木がないので、即席の支持材を加工して天井材と共にルーフサポートブラケットをビス留めしました。

既設のフラッシングの上から被せるようにして新しいフラッシングを取り付けますが、既設のフラッシングの先端が高過ぎるので、ディスクグラインダーで余分をカット。

フラッシングは大小二つのものを先日、持ち帰りました。どちらを使うか尋ねられたので、大きい方を選びました。

新しいフラッシングと干渉しそうな部分を少しずつカット。

新しいフラッシングを被せた時に雨漏りしないよう、屋根材の高さよりも少し高くなるように調整されています。

屋根を貫通する長さ1メートルの断熱二重煙突を屋根上から屋内側に下ろそうしていますが、ルーフサポートに固定する作業に無理があります。私が屋内側で煙突を受けて、スパナでナットを締めようとしましたが、ナットが空転してなかなか締まらない。

急がば回れということで、煙突を一旦、屋根上から下ろしてルーフサポートの径を調整し、ナットで締めなくてもギリギリ通るようにしました。屋内側の二重煙突の上に載せて、ビス留めするので、この方法でも問題ありません。

フラッシングは断熱二重煙突の外径8″に合わせて、余分を鋏でカット。

化粧板を元に戻して作業完了。

山のえんとつ屋さんに日当を支払おうとしたら、要らないと言われました。興味本位でYouTubeの撮影に来たのだから不要ですっと言って受け取ろうとされないので、近くの焼肉屋さんで日当代りとしては不足する夕食に付き合っていただきました。

作業当日の夕方からまた雪が降って来て、一時的に取り付けた50センチの屋外側煙突の撮影ができなかったので、上の画像は翌朝に撮影しました。

VIDEO 屋外の断熱二重煙突が屋根上から落下して破損したのが1月27日、その後およそ4週間の間、薪ストーブが使えない状態でした。一年で最も寒いこの期間、灯油ストーブとエアコンで寒さを凌いでいましたが、一時的に取り付けた煙突のおかげで薪ストーブにまた火入れすることができました。

今回、持参していただき、取り付けも完了したガルバリウム鋼板製のルーフサポートブラケット、10,000円を追加購入し、不要となったロッキングバンド2個を返却し、未払いだったストームカラー、5,500円とアルミベース製シリコンフラッシング、25,000円を支払って、部材費を精算していただきました。山のえんとつ屋さんで購入した部材費は合計10万円と少しとなりました。

Fixing The Chimney Pipes — Part 5 へと続く。Fixing The Chimney Pipes — Part 3 に戻る。