7:21

7:21

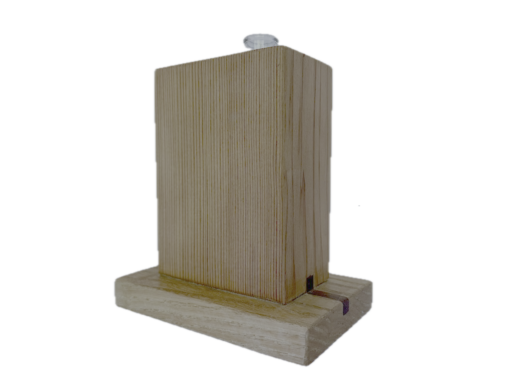

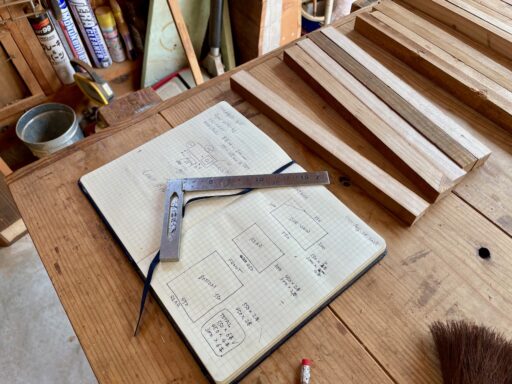

花火大会当日の朝、一年間で最も多くの人が集まる大津駅前は準備万端のようです。私も機材を準備中です。撮影地に持参する予定のカメラ機材は以下の通り。

- Nikon D7000

- NIKON DX AF-S NIKKOR 18-105 mm

- NIKON ED AF-S NIKKOR 70-300 mm

- Tokina AT-X PRO SD 11-16 mm

- Manfrotto 3脚2台

重い70-300は要らないかもしれませんが、念の為。カメラ機材以外には折り畳みの椅子2脚と食料、飲料、シート、フラッシュライト、虫除けスプレーなど。

16:12

16:12

同居人同僚ご自宅で入手したスイカは車載したクーラーボックスに入れて冷蔵保管。

16:18

16:18

同居人同僚が所有するビニールハウスに隣接する駐車場に車を停めさせていただきました。ここに来る前に重くて大きな荷物だけ先に、車から下ろして置いておく場所がないか、山田漁港周辺を彷徨きましたが、漁港周辺ではパトカーが巡回していて路駐しないよう、警告していました。今日はそんなに暑くはないし、荷物を一時的に車から下ろすのは諦めました。

16:40

16:40

機材一式を複数のバッグに入れ、三脚と椅子を携えて、Apple Mapsのナビを半ば無視しながら山田漁港方面へと徒歩で向かいました。20分少しで目的地が目の前に見えて来ました。東の空は晴れていましたが、花火が打ち上げられる西の空は嫌な雲で覆われています。

16:47

16:47

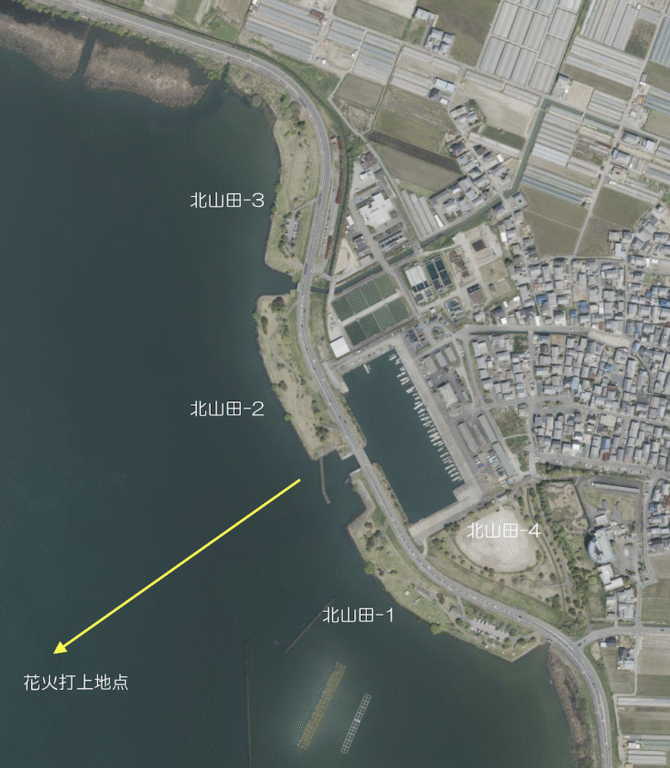

湖岸緑地公園北山田2の南よりに陣取ることにしました。浜大津が正面に見えるので、この辺りが二等辺三角形の頂点かと思いましたが、少し南にずれている。

16:59

16:59

三脚二台を湖岸に設置し、少し離れた木の下で待機中。打ち上げ開始までまだ2時間以上はあります。

18:01

18:01

一時間後、湖岸緑地公園北山田2の北の方に移動しました。本来は一昨日、下見した湖岸緑地公園北山田3の方が二等辺三角形頂点に近いのですが、そこはすでに場所取りする人がいたので、この辺りで妥協。

18:25

18:25

花火打上開始一時間前ですが、対岸と比べるとこんなに人出が少ない。近くの湖岸緑地公園の駐車場を閉鎖しており、周辺の道路も路駐禁止なので、ここまでやって来ようとすると、徒歩か自転車での移動に限られるというのがその大きな原因だと思われます。来年もこの辺りに陣取るとすれば、車輪が付いたスーツケースのようなものを用意した方が良さそうです。

18:33

18:33

雲行きが怪しくなって来たので、雨が降り出す前に夕食を。

18:50

18:50

対岸の浜大津から大津京辺りはすでに雨が降っていそう。左の南の方と右の北の方は対岸が見えるけれど、正面だけ土砂降りかもしれません。誰かがピンポイントで花火の邪魔をしているとしか思えないような天候。

20:17 ISO 200, 99 mm, f7.1, 8.0 s

20:17 ISO 200, 99 mm, f7.1, 8.0 s

花火打ち上げ開始直前からこちら側も厚い雨雲に覆われ、あれよあれよという間に土砂降り。三脚雲台に載せたカメラを取り外して、DOMKEの防水カメラバッグに片付けて、その上にシートを被せました。少し雨足が弱まってから撮影した一枚目のExifを確認すると、午後8時過ぎ。

20:18 ISO 200, 67 mm, f7.1, 8.0 s

20:18 ISO 200, 67 mm, f7.1, 8.0 s

二カ所から打ち上げられる花火の全貌が写るよう、焦点距離を広角よりの67ミリに変更しました。座面が水溜まりのようになった椅子は使えず、ずっと立ったままリモコンでシャッターを切り続けました。

20:19 ISO 200, 67 mm, f7.1, 8.0 s

20:19 ISO 200, 67 mm, f7.1, 8.0 s

レンズが濡れないよう、カメラの上方に日傘をさして。

20:22 ISO 200, 67 mm, f7.1, 8.0 s

20:22 ISO 200, 67 mm, f7.1, 8.0 s

アロハシャツが濡れて体に張り付いている。下着まで濡れてお漏らししたかのような嫌な感触。露天風呂でシャワーに入りながら花火を鑑賞していると思えば良いのかと開き直る。しかし、実際はシャワーというより、服を着たまま琵琶湖で泳いだのかと思うほど、財布の中の紙幣まで浸水していました。ポケットのタバコは全滅。

20:25 ISO 200, 67 mm, f7.1, 8.0 s

20:25 ISO 200, 67 mm, f7.1, 8.0 s

青い花火は作るのが難しいとテレビで言ってました。滋賀県内の花火製作所でしか作れないそうです。

20:29 ISO 200, 67 mm, f7.1, 8.0 s

20:29 ISO 200, 67 mm, f7.1, 8.0 s

雨の中、f値とシャッタースピードは変更できなかったので、すべて同じf7.1と8.0秒。Photos appで大幅に補正しました。Light、Curves、Levelsなど、星空写真の如く、触っています。

21:05

21:05

駐車場所への帰路はApple Mapsのナビ通りに歩きました。途中で出会った警備の方が一言、「これから先、何十年も忘れない思い出になるで!」って。私は確実にこの世にいませんが、死ぬまで記憶に残るかもしれません。

Biwako Great Fireworks 2025 — Part 4へと続く。

Biwako Great Fireworks 2025 — Part 2に戻る。