今夜は大津祭宵宮の日ですが、そちらはお休みして、伊吹山から見よう!「紫金山・アトラス彗星」10/12(土)〜10/14(月)イベントを絶賛開催中の伊吹山ドライブウェイへと向かいました。

伊吹山ドライブウェイを訪れるのはおよそ40年ぶりでしょうか。10/12〜10/14の特別イベント開催中のため、ドライブウェイの営業終了時刻が通常の19時から2時間延長されて、21時になっています。料金改定前の通行料金は軽・普通自動車の場合、3,140円ですが割引クーポンをスマホ等で提示すれば、2,900円になります。

山頂駐車場に到着する少し前のところで、大砲のような望遠レンズを三脚に載せた人が数名、おられました。被写体が彗星ではないことは明らかなので、尋ねてみると、夕方に巣に戻ってくる天然記念物の猛禽類、イヌワシを狙っているとのことでした。ドライブウェイサイトにお知らせがあります。

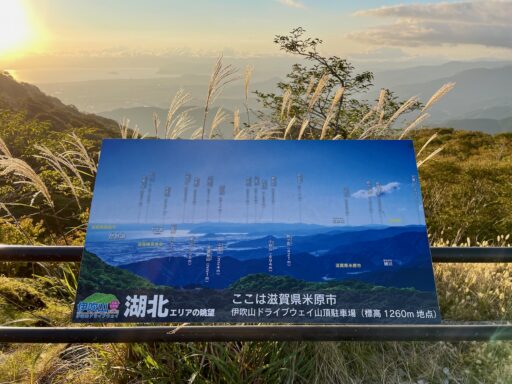

標高1,260メートルの山頂駐車場に到着したのは夕方5時前。自宅からここまで来るのに意外と時間がかかりました。

すでに多くの同好者が三脚を設置しています。我々はちょっと出遅れました。

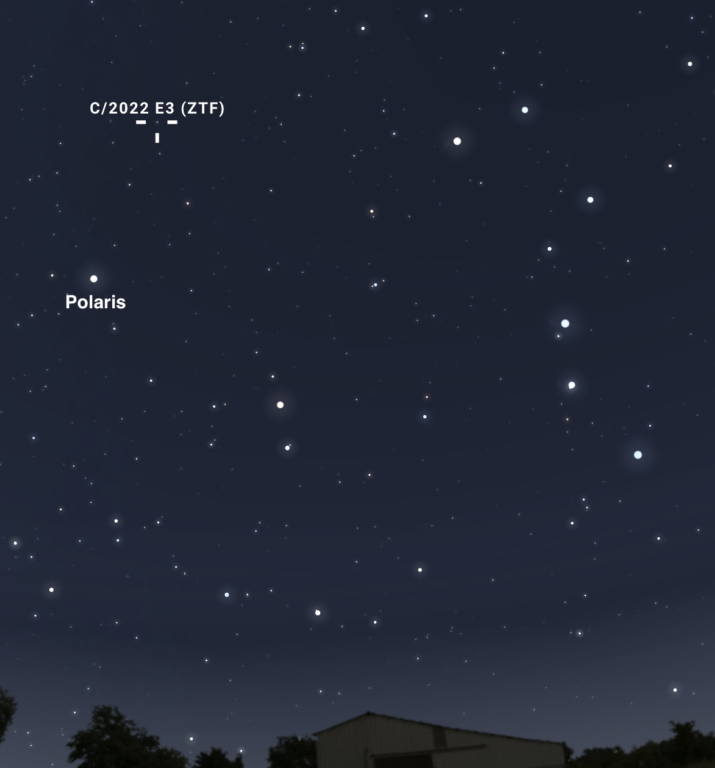

嫌な予感が当たり、楽天モバイルの電波が届いていない。彗星の位置を確認するのにスマホに依存している私にとっては困ったことですが、幸いにも山頂駐車場にあるスカイテラスのWi-Fiに接続することができました。

Vixen Comet Bookに表示された彗星の方位角にカメラの向きを合わせています。標高は1,240mになっている。

テラスにはテーブルとベンチが設置されているので、持参した折り畳みチェアは不要。スカイテラスはすでに営業を終了しています。それでも店内から外に光が漏れないように工夫している。星空撮影する人にとっては至れり尽くせりのサービス。

今夜の撮影機材は60ミリマクロレンズを装着したOlympus PEN E-P5と明るい50ミリ単焦点レンズを装着したNikon D7000、そして三脚固定のiPhone 12 mini。赤道儀は使用せず。iPhoneのナイトモードを利用して星空撮影する際は露出時間を長くできるように、三脚などに固定することが重要。

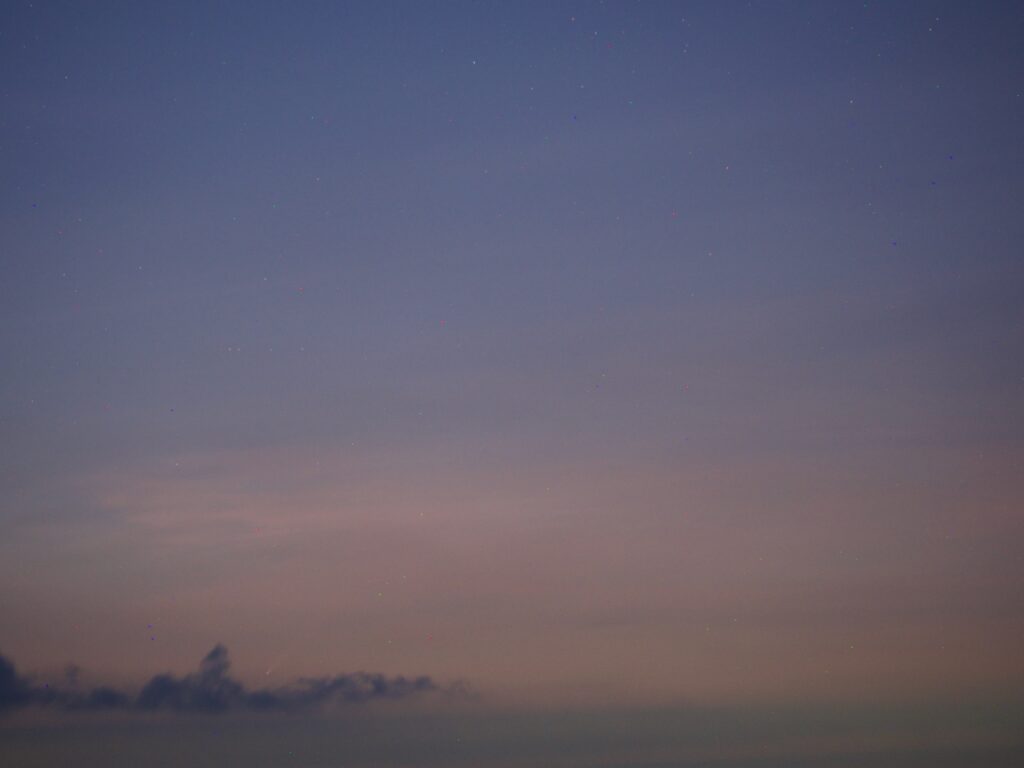

琵琶湖に浮かぶ竹生島の辺りに彗星が沈みそうなのですが、まだその姿は見えない。

左に障害物になりそうな山の斜面が写っていますが、太陽と彗星が沈むのは右の方なので、問題なさそうです。

Nikon 7×50の双眼鏡で彗星を探していますが、まだ空が明るすぎて確認できず。

標高が高いので琵琶湖の水面が地平線高度よりも低くなる。

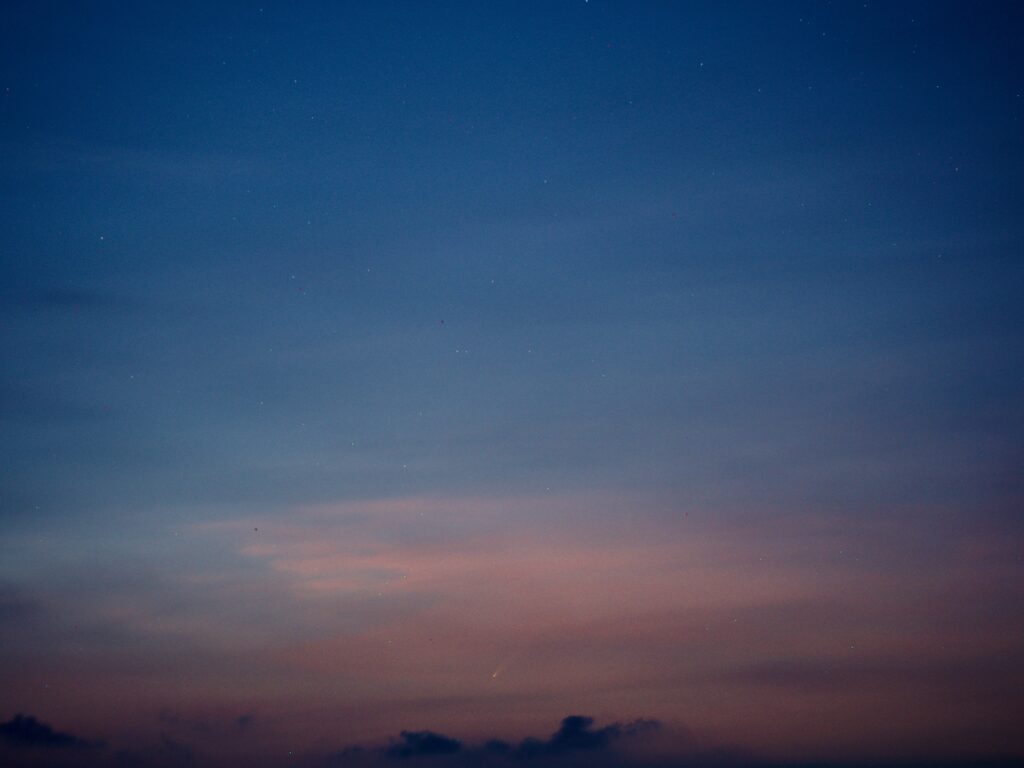

すぐ近くで撮影していた人が彗星を捉えたらしく、同じ高さにOLYMPUS 60ミリ単焦点レンズを向けると雲の間に左上方向に尻尾を伸ばすC/2023 A3が写りました。思っていた高度よりもずっと上の方。標高1000メートルを超える山頂から星を撮影するのは多分、初めて。標高が低い地上から撮影するのと全然、感覚が違う。

彗星撮影専用に準備した換算75ミリレンズを載せたNikon D7000でも彗星を捉えることができました。この頃には双眼鏡に視野に入れることができました。

この立派な尻尾は、私にとって1997年のHale-Bopp以来の大彗星と言って良いだろう。当時は彗星観察には有利な緯度が高いデトロイト郊外に滞在しており、Hale-Boppは毎夕のように西の空に見えていました。いつでも容易に撮影できるだろうと思っていたので、フィルムカメラで撮影した記憶がない。

刻々と光の状況が変化するので、マニュアル撮影に設定したカメラはその都度、それぞれの設定値が適性になるよう、カメラのモニターと睨めっこ。赤道儀で追尾しているわけではないので、レンズの向きと角度も調整しなければならず、彗星を目視している暇はない。

50ミリ単焦点レンズで理想に近い写真が撮れました。麓の街明かりの向こうに琵琶湖、その上に長い尻尾の箒星!

使用した撮影機材:

OLYMPUS PEN E-P5, OLYMPUS M.60mm F2.8 Macro

Nikon D7000, AF Nikkor 50mm ƒ1.8D

iPhone 12 mini

彗星が写っているRAW画像はすべて、Apple Photosで現像し、加工してあります。

撮影した画像をPhotosで編集していて、iPhoneで撮影した上の画像にも彗星が写っていることが判明しました。

C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) — Part 9へと進む。

C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) — Part 7に戻る。