11月21日は奥伊勢大台にあるこのホテル(Fairfield BY MARRIOTT Mie Okuise Odai)に泊まりました。昨年10月にC/2023 A3 (Tuchinshan-ATLAS) 撮影旅行の際に淡路島東岸で宿泊したホテルと同じ系列。今回の目的地は5年半ぶりに訪問する伊勢神宮内宮。2009年10月の台風18号の影響で風倒木した御山杉(神宮杉)の切り株を現地で確認することが主な目的です。

五十鈴川の河原にある市営宇治駐車場(内宮B6駐車場)に車を停めました。午前9時前なので市営駐車場はがらがら。昼を過ぎた帰りは今にも満車になりそうなほど混んでいました。

三連休のおかげ横丁も朝はこんな感じ。Starbucksに立ち寄ってから内宮を目指しました。iOSの言語を英語に設定しているApple Mapsを使っていてわかったことですが、これまで”Naigu”と呼んでいた「内宮」は正しくは”Naiku”だそうです。

五十鈴川御手洗では水面に反射する紅葉が綺麗。

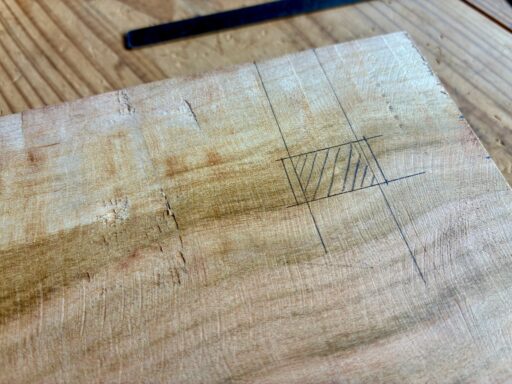

根元近くで直径が2メートル近くあるこのような神宮杉の巨木が強風で倒れるのは極めて稀なことです。

現在の正宮周辺には風倒木で倒れた神宮杉の切り株が見当たらなかったので、令和15年(2033年)式年遷宮敷地周辺を探しました。

式年遷宮敷地に兄弟杉の切り株が見えますが、直径から判断してこれではなさそう。

ここにも同じような兄弟杉の切り株がありますが、これも違うだろう。

誰か詳しそうな人で、話しかけることができそうな人に聞かないとわからないかなと思いながら、半ば諦めて正宮の北隣にある荒祭宮方面に向かって歩いていると、落ち葉を掃除している職員さんがおられました。

この人なら詳しそうなので、携帯電話での通話を終えたばかりの若そうなこの職員さんに2009年10月の台風18号で倒れた神宮杉のことについて尋ねてみました。当時は伊勢神宮で働いていなかったそうで、近くにおられた年配の別の職員さんを紹介してくれました。

その方は当時のことをよく覚えておられて、地図でこの辺りだと教えてくれました。16年前の正宮付近なので、現在は令和15年(2033年)式年遷宮敷地周辺になります。中でも大きな木だったそうですが、切り株はないので倒れた場所に行ってもわかるかどうかな?という感じでした。

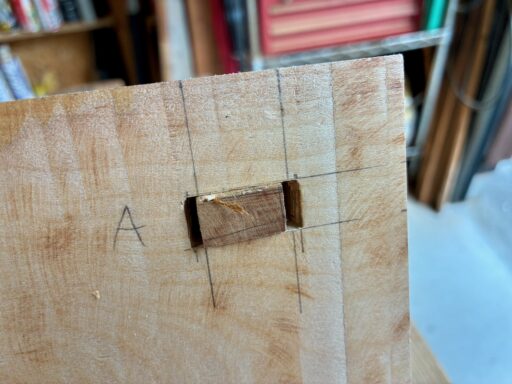

式年遷宮敷地から石の階段を下りて、右側にあった巨木とのことです。2009年以来、風倒木の被害に遭った神宮杉はないと言われていました。

階段上の方から撮影したこの写真が最もわかりやすい。大きな窪みがあるところに立っていた巨木です。

近くから見ると窪みの淵に樹皮が残っているのがわかります。2009年10月10日の中日新聞記事によると推定樹齢800年の神宮杉(御山杉)は高さ約40メートル、根元近くの直径約3メートルということですからここで間違いないと思います。

正宮前の参道を塞いだということに頷けます。

手元にある御山杉を特定することができ、その希少性が十分に理解できました。

Ise Jingu Miyama Cedar — Part 12へと続く。

Ise Jingu Miyama Cedar — Part 10に戻る。