極大からおよそ24時間後の8月14日午前2時半頃にペルセウス座流星群放射点からカシオペア座方向に飛ぶ明るい流星を捉えました。帰宅する前に最後に三脚固定で何枚か撮影した一枚に写りました。ISO2500、露光20秒、絞りf/2.8開放。

樹木のすぐ上に光り輝く明るい星はカペラ。おうし座プレアデス星団とアルデバランも携帯電話基地局の横に見えています。

Apple, Photography, Stargazing, Woodworking, "Garage Life", F1, Fly Fishing

8月13日午前0時25分から0時33分に撮影した2枚の画像をApertureで補正し、StarStaxで比較明合成したもの。意図した写真に近いものが撮れました。放射点から放射状に流星が飛んでいます。

上の画像はペルセウス座流星群極大時刻に近い2時56分から3時00分の間に撮影した4枚の画像を同様に比較明合成したもの。右上の2本はペルセウス座流星群に属するものではありません。人工衛星かもしれません。

眼視担当の同行者は8月12日午後11時頃から13日午前4時頃までの4時間半ぐらいの間に合計168169個の流星を確認したそうです。普通の人が一生の間に見るであろう数の流星を一晩で見たのかもしれません。私もこれだけの数の流星をペルセウス座流星群極大日に見たのは初めての体験です。

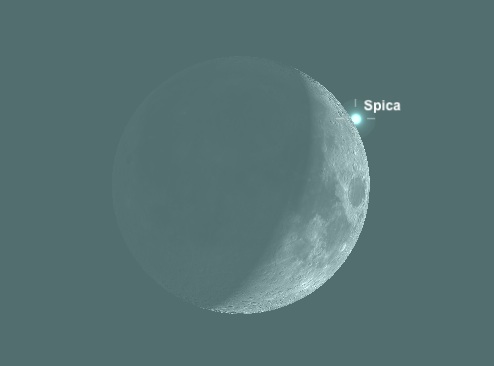

スピカが月の背後から出て来たところを捉えていますが、これでは見えないかもしれません。

ここまで拡大すると粗が見えますが、三日月の外側右上にスピカが確認できます。双眼鏡ではもっと鮮明に見えていました。去年の金星日面通過と似たものがありました。

現在、空は晴れています。昨夜と同程度の好条件です。午後11時頃から出陣します。

極大を迎えた8月12日深夜から13日未明にかけては前日よりもさらに天候条件に恵まれました。上の流星は放射点から南へ向けてアンドロメダ座を縦断するように流れた流星。

露光25秒でインターバル撮影した一枚に明るい流星が2個、写っています。この2本の光跡を延長して交差する点がペルセウス座流星群の放射点です。撮影時刻は8月13日午前0時33分。ポータブル赤道儀(ポラリエ)で追尾しながらインターバル撮影した複数の画像をスタック(合成)して、放射点から天の川方向に放射状に飛ぶ流星を撮影したいと意図しましたが、この一枚の画像でその目的が達成できています。

超広角ズームレンズの広角端11mm(換算16mm)でこれだけの長さと明るさですから、この一本は火球クラスと言っても良い流星。撮影時刻は8月13日午前1時20分。

今回はカメラ2台で合計496枚の写真を撮影しました。(同行者がさらに数百枚)そのうちの何枚に流星が写っているのか未確認です。これからスタッキングしながら確認する予定です。

自宅敷地内でMOSSテント(Olympic)を張り、十数年ぶりにペグダウンして、試し撮り。自宅では満天の星空を背景にという訳には行かないので、背景を暗くして邪魔なものが写らないようにしています。今夜は山で張ろうかと考えています。

テントを片付けて、ペルセウス座流星群観察地へ。昨夜は久しぶりに靄のような薄い雲がなく、天候条件は極めて良好でした。天の川もくっきりと見えていました。ISO 2000、露光25秒、f/2.8の設定でインターバル撮影した290枚の数枚に流星を捉えました。上の画像、左端に写っている影は、レンズフードに巻いた巻きポカ。昨夜は夜露が少なく、巻きポカは不要だったかもしれません。火球クラスの明るい流星の一部が写っています。午後11時半頃から午前2時頃までの2時間半に目視でおよそ20個ぐらいの流星を確認しました。天候条件が良ければ今夜はその5〜10倍ほどの数の流星が見えるかもしれません。

日によって湿度、気温の変化が大きく、昨夜は半袖では肌寒く感じるほどでした。今夜は長袖のシャツを用意しよう。

明日8月12日の夜はペルセウス座流星群極大に向けてカウントダウンが始まりますが、日没時刻(大津で6時49分頃)の前後におとめ座α星、視等級1.04等のスピカが月の陰に隠れる珍しい現象があります。上の画像はSkySafariでスピカが三日月の影から再び現れるところをシミュレートしたもの。時刻は午後7時24分44秒。この時のスピカの高度は22°38’。南西の空が見渡せる場所なら写真撮影もそれほど難しくはないと思います。三脚に固定した双眼鏡で観察しやすい高度なので、ペルセウス座流星群の撮影と観察を始める前に双眼鏡で観察してみようと計画しています。

今年のペルセウス座流星群極大時刻は8月13日午前3時頃(JST)、輝度29.77%の月は前日午後10時過ぎ頃に西の空に沈み、放射点が北東の空に昇るのは午後9時過ぎ。天候は別としてこれだけの条件が揃うのは何年ぶりでしょう?同じような好条件が次に揃うのは2021年。ペルセウス座流星群はすでに活動中です。最も効率よく撮影できるのは12日午後10時頃から13日夜明けまで。しかし、この流星群はピークが極大時刻に集中するわけではないので極大日時の前後数日間は比較的多くの流星を捉えることができるでしょう。

私はこれまでペルセウス座流星群で多くの流星を見た経験がありません。極大時刻が昼間であったり、月明かりが邪魔をしていたり、雲が多くて星が見えなかったり… 今年は天候条件さえ良ければ確実に多くの流星を見ることができます。

火球にも期待しています。というのは、NASAが解析したデータベースによるとマイナス4等星よりも明るい火球が最も多く出現するのがこのペルセウス座流星群(568個)とのことです。ふたご座流星群(426個)、オリオン座流星群(319個)が次に続きます。データベースは米国南部に設置した流星監視カメラが2008年以降に捉えた火球の数をまとめたもの。母彗星である109P/Swift-Tuttle彗星の核は直径がおよそ26kmと巨大であり、大量の流星物質を生成させていて、その一部が火球として大気圏に突入するとのことです。個人的な体験からふたご座流星群とオリオン座流星群に火球が多いのはわかりますが、ペルセウス座流星群が最も火球が多いのは意外でした。この数年間は条件が悪くて、十分な個数を観察できていないからかもしれません。

8月6日深夜に撮影の予行演習を行いました。所々に雲があるものの、空は晴れているけれど、透明度が今一つ。天の川が微かに判別できる程度でした。Nikon D7000のインターバル撮影機能を使い、ISO 1600〜2000、露光20秒〜30秒に設定して撮影を繰り返しました。カシオペア座を中央に配置させた一枚に遅く流れる流星を一つ捉えることができました。光跡から判断すると、明らかにペルセウス座流星群に属する流星ではありません。

湿度が高いためか、カメラを天頂方向に向けると、夜露でレンズが濡れる状態でした。「巻きポカ」を用意していなかったので、クリーニングクロスでレンズフィルターを拭きながらの撮影になりました。ペルセウス座流星群撮影時は夜露対策は必須です。巻きポカ用の専用温熱シートが十分にないので、冬の間に買っておいた一般的な使い捨て懐炉を巻きポカ専用ホルダーに取り付けて使おうと考えています。

シーズン中は積雪のため、車では行けないスキー場。シーズンオフならリフトがある山頂付近まで車で近付くことができる。スキースロープは樹木が伐採されているので山の中であっても視界は良好。夜なら人もいないし、流星観察+撮影には最適なロケーションです。

アルクトゥルスとスピカ、土星が形成する三角形をリフトの上に入れてみました。天の川はまだ地平線のすぐ上。これから昇って来るところですが、予約録画中のF1スペインGPを早く観たいので9時過ぎ頃には撮影を切り上げました。

今からおよそ3ヶ月後の8月13日午前3時15分から午前5時45分頃(JST)に極大を迎える今年のペルセウス座流星群は、不確定要因の天候条件を除けば、最高の条件で観察できます。輝度26.34%の三日月は8月12日午後9時半頃に沈みます。その頃には輻射点は北北東の空、高度16°ぐらい。極大時刻が丑三つ時ですから、天候条件さえ良ければ、ZHRは100を超えると予想されます。このスキー場を観察+撮影の候補地リストに加えておこう。

Nikon D7000でISO3200に感度を上げて20秒の露出で天の川の試写をしている時に、みずがめ座η流星群に属すると思われる明るい流星が視野に入りました。この日は流星の撮影ではなく、春の天の川を撮影することが目的でした。今年のみずがめ座η流星群は予想されていた以上に多くの流星が世界各地で観察されたようです。関東では5月6日早朝に大火球が目撃されました。

上の画像はISO3200ですが、高感度ノイズはそれほど気になりません。長秒時ノイズ低減は「しない」に設定していますが、露出20秒ですから目立ったノイズはほとんどありません。

ISO1600で露出1分半でも長秒時ノイズはほとんどありません。Vixen POLARIEで追尾していますが、換算16mmの焦点距離で、星は点像に写っています。

Sony DSC RX-100で撮影した一枚に明るい流星のような光が写っていました。人工衛星のフレアかもしれません。Heavens-Aboveで軌道をチェックしてみたところ、イリジウムフレアではなさそうです。今日はDSC-RX100のピントが合っています。(5月10日追記:光跡を調べたところ、どうやらこの光はこと座η流星群に属する流星のようです。)

ISOを640に落とし、光害の影響が少ない天頂付近にレンズを向けて、思い切って3分の露光に挑戦してみました。ポータブル赤道儀で追尾しながらこんなにも露光を続けたのは初めての体験ですが、長秒時ノイズは気になりません。絞りはf/3.2に絞りました。本来は天の川が濃くなっている南のいて座方向にレンズを向けたいのですが、光害の影響があるので断念しました。

午前零時から始まったブラジル、サンパウロからの衛星生中継、インディカー・シリーズ第4戦をGAORAで途中まで観てからみずがめ座η流星群の観察+撮影に出かけました。ロングビーチで初優勝した佐藤琢磨選手がサンパウロでもリード、P1に躍り出た直後に、同行者二名と共に見晴らしが良く、流星撮影に適した観察場所へ。

防寒具を用意していたのでそれほど寒くはないけれども金属鏡筒のレンズは数枚、撮影すると結露。巻きポカをレンズ鏡筒に巻けば結露を防ぐことができました。レンズを天頂方向に向けると結露するので、原因は夜露だと思われます。カメラケースや三脚、折り畳み式のチェアなど、すべて濡れていました。

この時期、最も目立つ星座、北斗七星をフレームに入れて、三脚固定でインターバル連続撮影しながら流星を観察。薄明が始まる午前4時過ぎ頃まで撮影を続けました。

目視で確認した、みずがめ座η流星群に属すると思われる流れ星は2時間ぐらいで数個。どれも明るくて軌跡が長く、遅い流星ばかり。写真にはもっと多くの流星が写っていました。

午前10時(JST)の極大予想時刻に近づくに連れて確認した流星の数は増えました。同行者は火球のように明るい流星を夏の大三角形の付近で見たそうです。私は残念ながら、下を向いていて見れなかったのですが、D7000で撮影した画像に別の火球レベルの流星が写っていました。山の稜線の下に沈んだ北斗七星の柄杓に向かって明るい流星が流れています。

クロップして少し拡大した画像をもう一枚。こんなに明るい流星を撮影したのは何年ぶりでしょうか。東の空、輻射点の近くに三日月がありましたが、それほど光の影響はなく、ずっと晴れていたので良好な条件で観察+撮影ができました。

IMOに集められたデータによると、年間三大流星群の如くZHRが100を大幅に上回っています。(南半球で多く見られたと思われます。)この流星群はピーク時に集中するわけではないので、天候条件が良ければまだ、数日の間は輻射点が地平線に昇る午前1時半頃から薄明開始時まで観察できます。

今シーズン初めての釣行。遠くに琵琶湖が見えています。Sony DSC-RX100は広角端での風景が綺麗に写ります。

前日夜の雨で少し増水しています。また、季節外れの寒気の影響で水温も低め、アマゴが捕獲するカゲロウのハッチもありません。同行者と共に3時間近く、上流へ向けて釣り上がりましたが、釣果はゼロ。足下まで寄せたアマゴが2匹でした。余りに久しぶりの釣行だったので、釣れなくても十分に幸せな気分になれる釣行でした。

車に戻ると満天の星空。Sony DSC-RX100で北斗七星を試写しました。三脚固定で30秒の露光、f/2.0、換算28mmの広角端、ISOの設定を変えながら撮影しました。上の画像はISO 1600。

ISO 3200まで上げると暗い星が写り、明るい星が目立たなくなるので、どこに北斗七星が写っているのか見慣れた人でないとわかりません。

ISOを800まで下げると星座を構成する明るい星が際立ちます。周囲に光害がなく、月明かりもないので、右下にある樹木も暗い影になっているだけ。

3月10日に近日点を通過し、0〜1等の極めて明るい彗星になったパンスターズ彗星(C/2011 L4)は、周極星となり、一晩中観察可能になりました。しかし、どんどん暗くなっているので私が現在所有する機材で観察+撮影できるのは最後かと思い、琵琶湖岸に撮影に行って来ました。換算150mmぐらいの焦点距離で撮影した画像で確認することができましたが、残念なことにピントが少しずれていて公開できません。

パンスターズ彗星は肉眼でも見えるだろうと予想されていましたが、結局、私は肉眼では観察できずじまいでした。彗星が最も明るかった3月中旬は、日没後の薄明の空だったので、確認するのが困難であったことがその主な理由です。上空の黄砂が毎日のように日本列島を覆っていたことも、さらに条件を厳しくしていたと思います。

それでも双眼鏡で容易に確認できる日が何日かありました。4月4日と5日早朝にはアンドロメダ銀河との感動的なランデブーを撮影することができました。一つ、心残りがあるとすれば、観察可能であった短い時間は写真撮影にほぼ専念していたので、脳裏にはっきりと残るほど、双眼鏡での眼視観察ができなかったことです。

次にやって来る明るい彗星、ISON(C/2012 S1)は黄砂の影響がない、空が澄んだ季節なので思う存分、双眼鏡で観察してやろうと考えています。写真撮影は換算50mm〜75mmぐらいの標準レンズで十分と思わせるほど明るくて長い尻尾を見せてくれることを願っています。

星の観察と撮影は年末まで暫くお休み?ではなく、次は来週5月5日と6日の丑三つ時から明け方にかけて、観察できるみずかめ座η流星群です。午前3時過ぎに昇る光度11.27%(5月6日)の三日月はそれほど大きく影響しないと思われます。極大は6日午前10時頃(JST)です。輻射点が東の地平線に昇る午前1時半頃から夜明け前までが観察に適しています。

“The early bird catches the worm.”という英語の諺がありますが、二日連続で早起きした鳥は虫を捕らえることができたのでしょうか。少なくともこんな幻想的な景色は早起きしない限り、見ることができないのは事実です。ひねくれ者の私は、この諺を初めて聞いたとき、早起きした鳥ではなく、朝早くから辺りを徘徊した虫はどうなのかと思い、遅くまで寝ている自分を正当化しようとしたものです。

連日のように彗星撮影を繰り返していると、一連の手順に体が慣れ、撮影地に到着してから機材を設定して一枚目のシャッターが切れる状態になるまでの時間が大幅に短縮されました。慣れない頃は30分近く要していたのが、今では5分〜10分ほど。

最も効率的と思われる手順を下にまとめておきます。

広角端の70mm(換算105mm)でフレームのほぼ中央に彗星を捉えることができたので、数枚、露出を確認しながら撮影した後、思い切って望遠端の300mm(換算450mm)にレンズを合わせて30秒露光で連続撮影しました。4枚の画像ファイルをStarStaxでスタックしたのが上の画像。パンスターズ彗星とアンドロメダ銀河(M31)のランデブーを引き裂くように流星が流れています。人工衛星かと思い、SkySafariで調べてみましたが、この時刻(午前4時28分頃)に彗星とアンドロメダ銀河を引き裂くような軌道で通過する人工衛星は存在しないようです。

上の画像は換算450mmの望遠レンズを使い、30秒x4枚(合計2分)の露光であることを考えると、この簡易赤道儀の追尾精度の限界に限りなく近付いていると思われます。アンドロメダ銀河をもっと明るく写すには露光時間が足りません。

前日に失敗したので、この日は35mm単焦点(AF Nikkor 35mm f/2D)でもパンスターズ彗星がM31に急接近する様子を撮影しようと再挑戦してみました。何とか湖面と同じフレーム内に収まるよう、カメラを縦置きにしてみましたが、夜明け前の空が次第に明るくなり、長時間の露光ができないのでこの程度が限界でした。

早朝の方が観察+撮影条件が良くなったパンスターズ彗星を再び捉えようと、去年の金環日食観察地(和邇川河口)にやって来ました。自宅を出た時は曇っていたけれども天気予報を信じることにしました。河口の先端付近なら街灯がなく、彗星が昇る北東方向はかなり低空まで見渡すことができます。撮影地に到着し、機材を設置したのが午前3時半頃。30分後にはISS(国際宇宙ステーション)が北西から東に向かって琵琶湖の遥か上空を通過する予定であることをSkySafariで確認済み。彗星は湖面に浮かぶブイのすぐ上の方にあるはずですが、今は薄い雲の向こう側。オレンジ色のライトが点滅するブイとその右側に見える立て看板が邪魔なのですが、すでにポラリエの極軸を合わせた後なので、簡単には移動できず。

そうこうしいるうちにシミュレーション通りにISSが到来。ISO1250、露光30秒で連続して撮影した3枚の画像をStarStaxで合成してあります。慌ててフレーム内に維持しようとして、不用意にカメラの向きを変えてしまったのが悔やまれます。しかし、ISSの撮影は人生初の体験だから、これだけ撮れれば上出来。

レンズ焦点距離は11mm(換算16mm)ですから、どれほどISSが明るい飛行物体であるのかが写真から読み取れると思います。30秒間でこの距離を移動しています。

2週間ぶりに捉えたパンスターズ彗星。左下にあるもやっとした天体はアンドロメダ銀河(M31)、彗星の尻尾は太陽と反対側の左上方向に伸びています。月とランデブーした時は天候条件に恵まれなかったので、アンドロメダ銀河とのランデブーは是非とも撮影したいと思っていました。

200mm(換算300mm)にズームインして撮影後、アスペクト比を変更しながらクロップしたのが上の画像。30秒露光の3枚の画像をスタック(合成)してあります。3.4等のアンドロメダ銀河よりも明るいので、現在の彗星の光度は3等星ぐらいかと思われます。7x50mm双眼鏡による眼視での観察は不可能でした。もう少し、高度が高くて、空が澄んでいれば、肉眼でも確認できるかもしれません。光害が少ないところならアンドロメダ銀河は見えますから。しかしながら、緯度がそれほど高くはない本州から肉眼で観察することはほぼ不可能であり、すでにこの彗星の観察、撮影はマニア向きです。

和邇川河口から見る夜明け時の琵琶湖。この地は私のお気に入りスポットの一つになりました。この写真のみ、Sony DSC-RX100で撮影。

日没直後のオリオン座は南西の空、もうこんな低い位置にあります。住宅街の光と星の写真、私にとっては珍しい構図です。東の空に昇ってきた月の明かりが筋状に並んだ雲を低い位置から照らしているので、遠近感が感じられます。

北西の低空には雲があり、この日もパンスターズ彗星を捉えることは不可能でした。昨夕、彗星が地平線に沈んだのは午後7時53分。山の高度が5°であれば、午後7時20分頃までは雲がなければ見えていたはず。午後6時14分の日没から30分後の6時44分から36分間は観察と撮影を行うことができたはずですが、観察地に到着して一枚目の写真を撮ったのが午後7時過ぎだったので、出遅れました。日没後45分が経過すると、空はかなり暗くなり、薄明時の設定では露出アンダーになりました。ISOを1000以上に感度を上げて、露光時間を10秒以上に長くしても、光害が少ないところなら適正露出が得られるようです。次回は、露出時間を伸ばし、広角よりの標準レンズで撮影してみようと考えています。

北欧の地、ノルウェーではすでにアンドロメダ銀河と彗星を同じフレームに収めた写真を撮っている人がおられます。こちらの素晴らしい画像は、ISO1600、f/2.8、露光時間は13秒でレンズ焦点距離は50mmだそうです。カメラボディーはFXフォーマットのNikon D700。クロップしてあるそうですが、私のDXフォーマットのカメラ(Nikon D7000)なら焦点距離35mmの単焦点レンズを使えば、同じような画角になるはずです。

ぼちぼち、日の出前の北東の低空に彗星が見えるはずですから、早朝も狙い目です。例えば、明日3月30日は日の出が午前5時46分、その30分前まで観察+撮影可能であるとすれば、彗星が地平線に姿を現す4時3分から1時間近くの時間的余裕があります。北東の山の高度が5°とすれば午前4時39分頃から30分ぐらいが観察+撮影に適した時間帯になります。