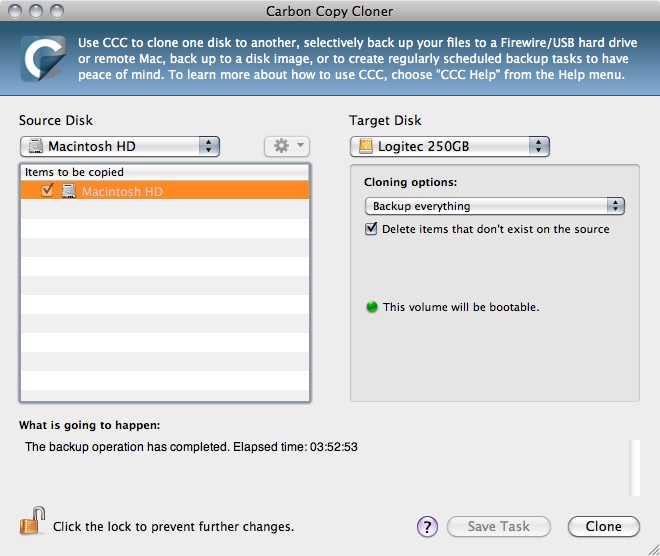

今度はMacBook (Late 2009)内蔵ディスクをCarbon Copy Clonerを用いて、Logitec 250GB上に作成したイメージディスクにファイルをすべてコピーしました。イメージディスク容量14.67GBで所要時間は1時間14分40秒。圧縮はしていないのに、リードオンリーのイメージディスクの容量が、同期元ディスクのファイル容量よりも小さくなっています。

これで二台のMacBook内蔵ディスクのバックアップが完了しました。後は物理的に内蔵ディスクを換装します。

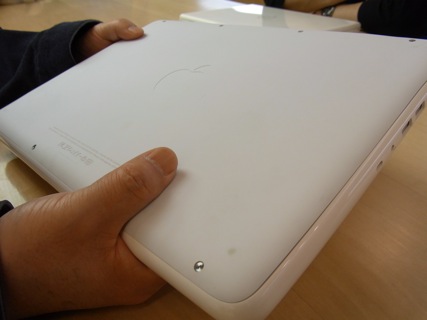

内蔵ディスク交換手順については、iFixitを参考にしました。先にMacBook (Late 2009)の内蔵ディスクを取り外しました。特に注意すべき手順のみ、備忘録として注記しておきます。アルミ製ボトムパネルは8本のプラスねじ(ドライバーは0番)を緩めて取り外し、パネルを持ち上げると外れます。左右2カ所と中央1カ所にツメあり。

通常、この種の作業をする時はバッテリーを取り外しておく必要がありますが、Unibody MacBookのバッテリーは取り外し禁止になっています。代わりにバッテリーコネクターを抜いておきます。工具は使わずに指で左右を持ち上げるようにすれば、簡単に外れます。(上の写真はバッテリーコネクターではなく、HDDのケーブル)新品のハードディスクドライブと交換する訳ではないので、T6トルクスドライバーは不要。Macユーザー歴20年以上にもなれば、トルクスドライバーが何本も手元にありますが、今回は出番がありません。

こちらはAluminum MacBook (Late 2008)純正HDD、MacBook (Late 2009)の場合と比べてさらに簡単にディスクを取り外すことができます。こちらの場合もT6トルクスドアライバーは不要。0番のプラスドライバー1本で交換できます。

PowerBook 12″の内蔵ハードディスク換装時は、キーボードを取り外す必要があり、物理的な作業に随分と時間がかかりました。それと比べると、Aluminum MacBook (Late 2008)とUnibody MacBook (Late 2009)は簡単にハードディスクの交換が可能です。

内蔵ディスク交換後、次は外付けのLogitec 250GBに作成したMacBook (Late 2008)のイメージディスクを同期元に、新しく取り付けたMacBook (Late 2009)内蔵ディスクにすべてのファイルを「ブロックレベル」で復元。所要時間は30分35秒。速い。引き続き、Logitec 250GBを同期元に設定し、Aluminum MacBook (Late 2008)にすべてのファイルを「ブロックレベル」で復元。こちらもバックアップ時よりもずっと速く、所要時間は2時間22分。

すべての作業が終了し、二台のMacBookの空き容量が200GB、300GBになりました。ファイルの一時保管に使用したLogitec 250GB (LHD-ED250U2)は、また部屋の片隅の定位置に戻ります。(この製品は3年ほど前に購入したものですが、電源スイッチをAutoにしておくと、Mac本体がスリープした時に、勝手に電源が切れ?スリープから復帰した時に警告が出るという問題があります。サイレント設計とか言いながら、時々かなりの重低音が響きます。)

先月公開されたファームウェア更新が、Software Update…でヒットしなかったのはなぜだろうと思っていたら、2007年版のアルミキーボード用のファームウェア更新でした。私のアルミキーボードは2009年版、今回、公開されたファームウェア更新を適用させました。

先月公開されたファームウェア更新が、Software Update…でヒットしなかったのはなぜだろうと思っていたら、2007年版のアルミキーボード用のファームウェア更新でした。私のアルミキーボードは2009年版、今回、公開されたファームウェア更新を適用させました。

11月14日に発売された約1,500回使用可能な新製品を入手しました。急速充電が可能な充電器と単3充電池4個がセットになったもの。品番はN-TGR01AS、専用充電器の方の品番はNC-TGR01、個別LEDで充電完了を知らせるタイプのものです。単4のエネループを充電することもできるそうです。

11月14日に発売された約1,500回使用可能な新製品を入手しました。急速充電が可能な充電器と単3充電池4個がセットになったもの。品番はN-TGR01AS、専用充電器の方の品番はNC-TGR01、個別LEDで充電完了を知らせるタイプのものです。単4のエネループを充電することもできるそうです。