5ヶ月ぶりに北野天満宮天神市に出かけました。Google Mapsが案内するルートは途中越え。今日は雨が降ったり止んだりの天候となりました。

タイムズ千本今出川西駐車場が満車だったので、ランチを予定している傳七の近くの駐車場、タイムズ北野白梅町駅前駐車場に車を停めることにしました。

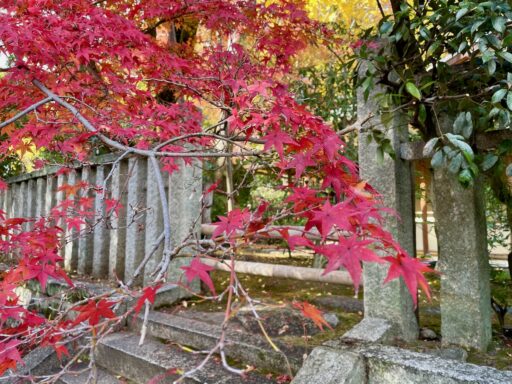

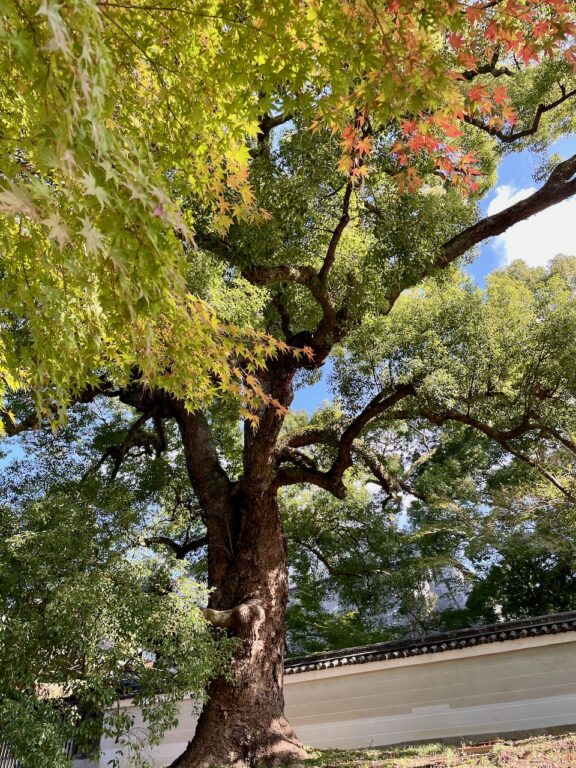

あり得ないほど安く古道具を販売するいつもの店を目指して歩いたら道に迷い込み、天神川沿いを北に進み、平野神社の方に出ました。道に迷ったおかげで天神川沿いの紅葉を堪能することができました。

デジカメを持ち歩かなくなってから写真撮影といえば、iPhone。

今回、いつものお店で目に留まったのはホールソー。口径が大きいもの、2点でわずか300円で良いという。

HITACHIと書かれた大きなケースを開けてみると、Makitaの振動ドリルが入っていました。口径が少し小さいホールソーとセットで2,000円にしてもらいました。帰宅後、製品ラベルを確認すると、Makita 16mm震動ドリル、モデル8416の刻印がありました。30年近く前の製品だと思いますが、当時は「振動」ドリルではなく「震動」ドリルという表記だったようです。

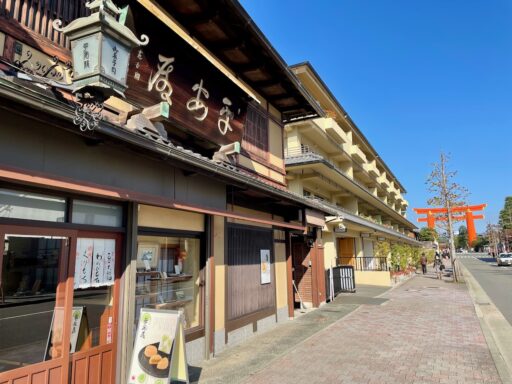

買った荷物が重くなったので、一旦、駐車場に戻って荷物を車内に置いてから、再度、北野天満宮正門から入場。

ロン毛のお兄さん、「又吉」のお店で見つけたMitutoyo製150ミリのノギスを1,000円で入手。

金継ぎした骨董のお皿に3,000円の値札が付いている。金継ぎは雑な仕上がりですが…

雨が降ったり止んだりの天神さんを満喫した後、いつもの傳七に。私は串カツ定食を注文。

同行者はミニ天丼とうどんのセットメニュー。いずれも1,000円ほどでこのボリュームにこの美味しさ。高くて美味しいのは当たり前ですが、このお店は安くて美味しく、ボリュームもある。京都市内でこんなお店は珍しい。

今回入手したもの。合計、4,300円。

Kitano Tenmangu Tenjin Flea Market — Part 4へと続く。

Kitano Tenmangu Tenjin Flea Market — Part 2に戻る。