2年ぶりに四天王寺で開催される骨董市、太子会を訪れました。今回も警察病院に近い駐車場に車を停めました。前回とは別の三井のリパーク、鳥ヶ辻2丁目駐車場。

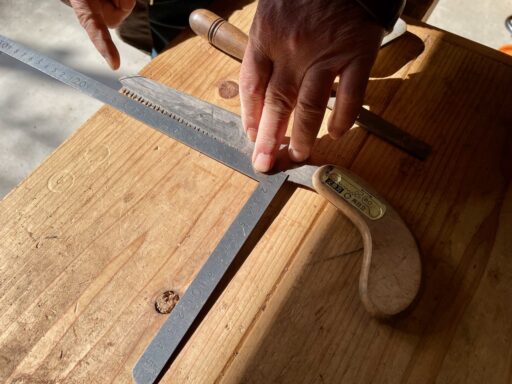

京都市内で定期的に開催される骨董市と比べると、価格が安く、掘り出し物が多い印象があります。いきなり、探していた鳶口を見つけました。伐倒師匠所有のものと比べると、全体的に小さくて柄が細長いですが、丸太を転がす用途で使えなくはないなと思い、品定めしていると、「それ、千円や!」とちょっと離れたところから店主の声が聞こえました。これは入手せねば。赤樫のように見える柄だけでも千円は安い。

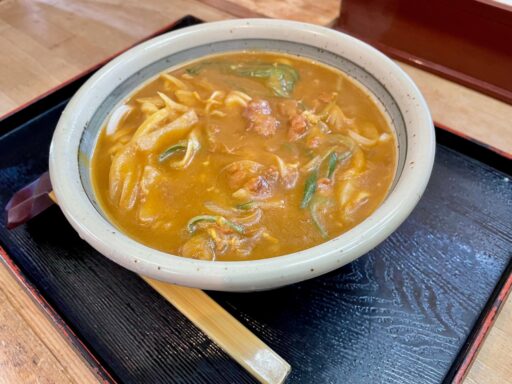

早めのランチは前回と同様、うどんの前田で。

私は定番のカレーうどん。

同行者はざるうどん。注文したメニューは2年前の前回と同じ。

外国人観光客は少ない。

このサイズの鉋はいくつも所有していますが、1個500円、2個で700円ということでしたので、この一枚刃の鉋を2個入手。

探していた鳶口が見つかったので満足。

鳶の嘴がちょっと曲がっていますが、使えなくはないだろう。

Shitennoji Flea Market — Part 3へと続く。

Shitennoji Flea Market — Part 1に戻る。