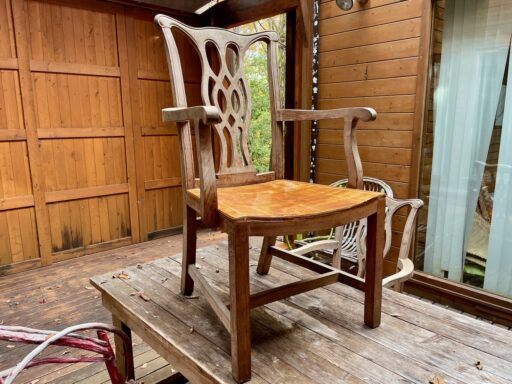

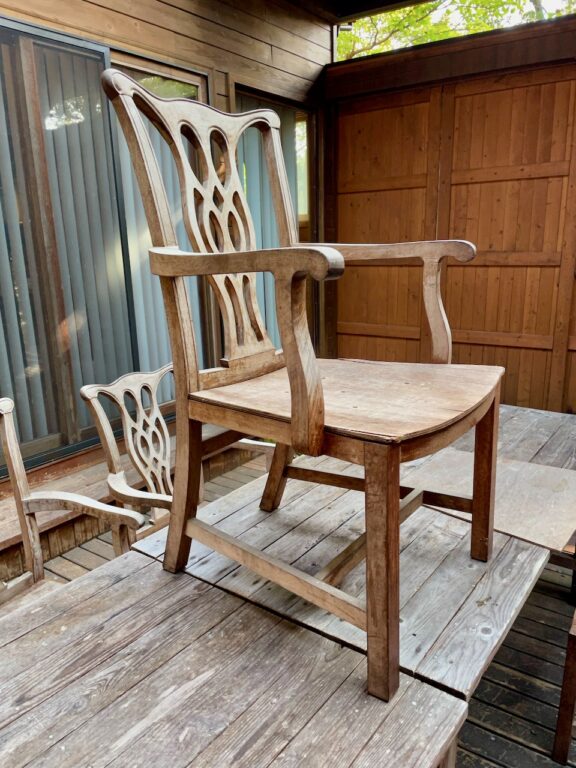

右が3脚目、左が4脚目。この頃から両側に隙間できないように、両端の短冊内側を斜め10ºでカットしています。

3脚目は大きな隙間はできなくても採寸ミスにより、2ミリ程度の隙間が左側にできたので、スペーサーを挟みました。段差を解消するためにディスクグラインダーに取り付けたサンダーで削ると、削り過ぎて窪みができました。その窪みに木工用接着剤に絡ませた木粉を埋め、その補修部分にオイルステインを塗布してからウレタンクリアを重ね塗りしました。補修部分が天然の杢のような柄になりました。

Replacing Armchair Seats — Part 8へと続く。

Replacing Armchair Seats — Part 6に戻る。