メルカリで購入したらしい床が壊れた、IKEA製人形用ベッド(DUKTIG ドゥクティグ)を修理して組み立てることにしました。

脚部と幕板の接着には木工接着剤と木ダボ、ビスを使用。

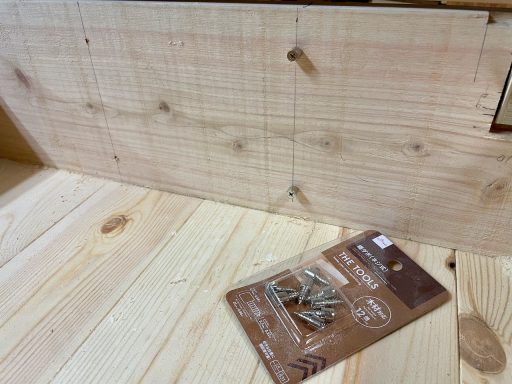

製品付属のビスは紛失したそうなので、代わりのビスを代用しました。

木ダボのサイズが違ったのか、ゴムハンマーで叩くと木材の表面が一部、剥がれました。

厚めの合板を床として使用します。

採寸後に合板を丸鋸で切断。

四隅に切り欠きを入れましたが、若干の隙間ができました。

完成したベッドを薪ストーブの近くに設置しました。

クッションを敷いてみると、自分専用のベッドだとわかっているのか、ベッドの上でくつろぐCat ISON。

Cat ISONがやって来てからもうすぐ10年。

熟睡している。

追記:これまで頻繁にポストに埋め込んでいたAmazonアソシエイツの画像リンクが廃止になったようです。Amazonアソシエイツのお知らせ欄に以下のような記載があります。今後は文字列にリンクを張るようにします。尚、楽天市場への商品リンクはこれまでと同様、画像リンクを張ります。

【2023/11/10: アソシエイト・ツールバーの画像リンク作成機能の提供終了について】2023年11月10日をもって、アソシエイト・ツールバーの画像リンク作成機能の提供を終了させていただきました。 なお、テキストリンクはこれまで通り作成が可能です。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。