お寺で定期的に開催される市に出かけるのがマイブームになっていますが、今回は京都北野天満宮で毎月25日に開催される天神市に出かけました。

前日にTimesの駐車場検索appで目的地から少し離れた場所にある、比較的駐車台数が多い広い駐車場を選びました。北野天満宮にもっと近い駐車場は最大料金が600円ぐらいのところもありますが、天神市が開催される毎月25日は朝早い時間帯から満車になります。北野天満宮は星の神社、大将軍八神社からは目と鼻の先。

目的地となる北野天満宮からは徒歩10分ぐらいの距離でしょうか。午前8時過ぎ頃に到着したら空きあり、3時間後の帰る頃には満車になっていました。生まれも育ちも大津市中心部の私にとっては京都と言えば、電車で二駅の隣町なので、碁盤目の中心部を熟知しております。亡き父が(私にも遺伝している)持病の眩暈で、叔父が勤めていた京都の病院に運ばれた時、救急車で10分もかからなかったのを覚えています。

古道具を扱う露天商でこの日、最初に買ったのは際鉋。交渉していないのに200円引きの800円にしてくれました。

露天商の6割ぐらいが東寺の弘法市にも出店しているのではないかと言う印象を受けました。洋物が多い平安蚤の市と和物が多い東寺の弘法市を足して二で割ったような感じ。

3,000円のこの仕上げ用天然砥石、今にも買いそうになりましたが、人造の合成砥石と比べて研ぎ具合が優れているのかどうかがわからないので、購入を控えました。天然砥石に詳しい方のサイトによると、天然砥石もピンキリで京都と滋賀の山から採掘されるものは世界的に見ても珍しい良質のものがあり、産地がブランド化しているものもあるとか。私には天然砥石の良し悪しを判断できる能力はない。

プラコンに入っているもの全て、200円というわかりやすい売り方をされているこちらのお店で、玄能とニッパー、番線を締めることもできるシノ付きの小さな釘抜きを入手。古い金槌や玄能は柄が細いものが多く、極端に指が短い私の手に馴染みやすいので、古道具はちょうど良い。

錆びた玄能はインパクトドライバーに取り付けたワイヤーブラシで錆を落としました。

割れ防止加工が施された状態が良い平鉋を1,000円で入手。こちらの露天商は平安蚤の市でも出店されていた人でした。

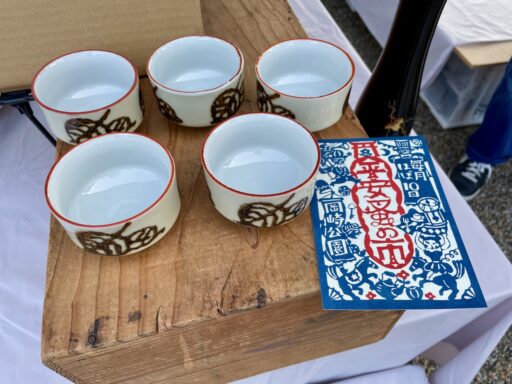

この日だけかもしれませんが、外国人観光客が半数ぐらいいるのではないかと思うほど、欧米人らしき客が多い印象を受けました。嵩張るものや大きなものを避けて、小さな和骨董を買い求める人が多い。

私のすぐ前におられた外国人観光客と思われる人、絵葉書を買おうとされていました。店主に手渡されたセット販売の絵葉書が二枚、不足しているようで、言葉が通じないので困っておられました。私がセット販売であることを伝えると、会計を済ませた後、不足するもう二枚を選びに行かれました。平安蚤の市でお会いした店主曰く、「私、英語わからへんし、ここにいて欲しいわ。」

見る人によってはゴミ箱に見えるこの木箱の中にも掘り出し物が埋もれています。不思議なのは、一般的とは思えない特殊工具である錆びた板金鋏があちこちの露天商が販売していること。

帰り際に100円で買った右の古びたマイナスドライバー、このサイズはドライバー以外の用途で使うことが多い。(左は以前から愛用しているSnap-on製ドライバー)

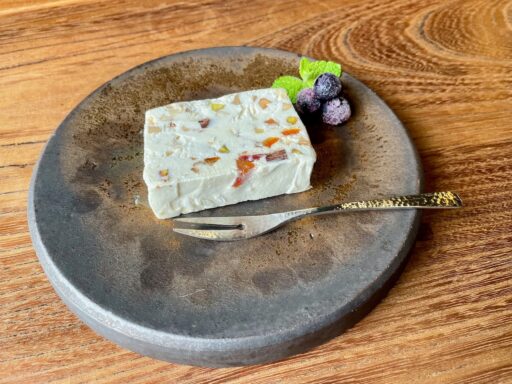

同行者は1970年代のクラフトマグを入手。

刀の鍔を外国人向けに販売する露店。私は天然砥石に興味がある。Steve Jobsはもしかしたら北野天満宮天神市のような露店で、関空で没収された手裏剣を買ったのだろうか。