Greco EG-800R (Red Sunburst)

Greco EG-800R (Red Sunburst)

“Japan Vintage”という言葉と共に価格が高騰する、1970年代に日本の楽器メーカー(特にFUJIGEN)が製作したエレキギターは、新コロ騒動の前後で価格が急騰しているようです。新コロ騒動が始まる前の2019年1月6日のポストで、「海外では状態が良いモデルがUS$1,000以上で取り引きされている」と書きましたが、Greco製エレキギターで状態の良いものは、5年後の現在ではUS$1,500(US$1.00 = ¥150で換算すると送料別で¥225,000)ぐらいに跳ね上がっているものもある。

私が所有するGreco EG-800Rは1970年代半ばに富士弦楽器製造株式会社が製造し、神田商会が成毛滋の教則本とカセットテープ同梱で販売したシリアル番号の刻印がない希少モデルなので、取引相場は不明。指が異常に短い私にはギター演奏がそもそも不向きなので、1976年の春に入手したこの希少なGreco製エレキギター(EG-800R 成毛滋モデル)を売却することにしました。

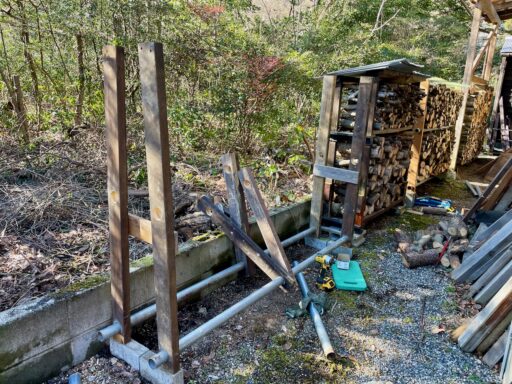

ギターが入っていた48年前の段ボールが手元にあり、この古びた段ボールも価値がありそうなので、段ボールに入れた状態で発送できるよう、梱包用木製ケースを自作することにしました。使用する材はパレットに使われていた板と合板の端材。

直角になっているのはこの部分だけ。他のコーナー部分は板を斜めにカット。

ビスは使わず、フレームも釘打ち。

底の方は厚み12ミリの合板を釘留め。

蓋側は厚み6ミリの薄い合板を使用。

サイズに問題はなさそうですが、蓋を閉じた時に不恰好な段差ができるので、底側に幅が短い板を張りました。

底面を除き、全体的に塗装して完成。

海外に輸送する場合など、梱包用の木製ケースが便利。但し、空輸する場合は梱包用木製ケース自体の重量がギター本体の重量と同程度に重いので送料が高くなるかもしれません。

ギターの売却先は未定。