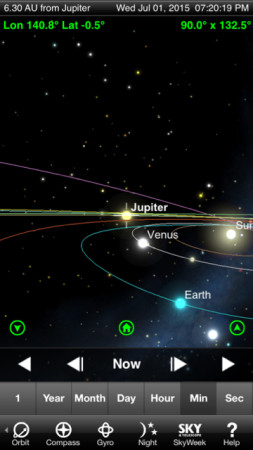

極大時刻(JST12月15日午前3時頃)に放射点が天頂付近にあり、輝度8.0%の月はすでに午後7時半頃には沈んでいる。流星群の観察+撮影条件としては天候を除くと最高の条件となるふたご座流星群。今年と同じような好条件になるのは11年後の2026年。

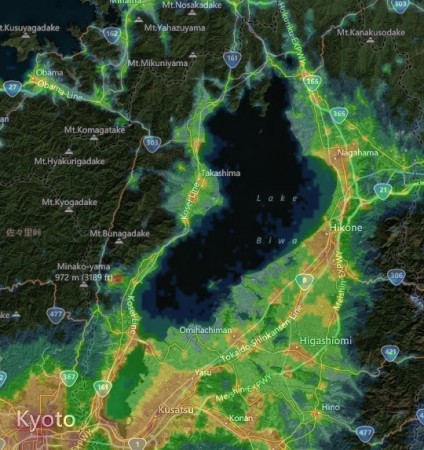

ふたご座流星群は年間三大流星群の中でも最も安定して多くの流星を捉えることができます。ピークは明日の午前3時頃ですが、当地の天候条件は極大日前日の13日深夜の方が良さそうなので、カメラ機材一式を車に積み込んで、自宅すぐ近くの観察地に出かけました。季節外れの比較的暖かな12月中旬となり、山はまだ紅葉している。

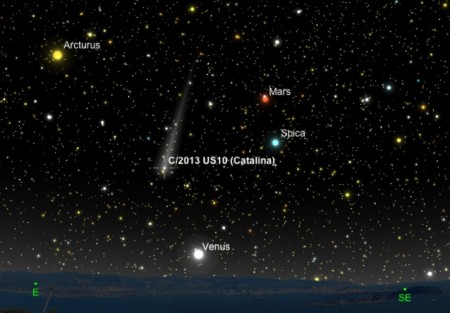

極大の一日前だけれども、条件に恵まれているためか、高く昇った放射点から四方八方に星が流れる。およそ2時間ほどの観察でふたご座流星群に属する流星は、30〜40個ほど目視で確認できました。

三脚固定で撮影した上の2枚の画像に比較的明るい流星がオリオン座を突き刺すように流れています。

明日、天候条件が持てば、赤道儀で追尾しながら撮影しようと考えています。