Subaru R1にもSEIWAの「吸盤サポートアダプターM」を斜めになったダッシュボードに貼り付けました。シボ加工されたダッシュボードは、エアコン吹き出し口の上辺りなら曲面にはなっていないけれど、斜面になっているので、AmazonBasics GPS Dashboard Mount(座布団)が運転中にずれることがよくありました。

運転席から見るとこんな感じ。

Apple, Photography, Stargazing, Woodworking, "Garage Life", F1, Fly Fishing

Subaru R1にもSEIWAの「吸盤サポートアダプターM」を斜めになったダッシュボードに貼り付けました。シボ加工されたダッシュボードは、エアコン吹き出し口の上辺りなら曲面にはなっていないけれど、斜面になっているので、AmazonBasics GPS Dashboard Mount(座布団)が運転中にずれることがよくありました。

運転席から見るとこんな感じ。

これまでSubaru R1のオイルフィルターは、日東工業のS-14など、高価なスバル車専用のものを使っていました。Astro Products製の安価(税別セール価格¥260)なオイルフィルターで、スバル車に適合するものがないと思っていたからです。店員さんに尋ねてみたら、ホンダ車用として販売されているA-332が適合するとのことで、次回オイル交換時に使用するため、試しに一つ、買ってきました。フィルターの外周とネジ部分のサイズやピッチを調べると、確かに同じようです。

Astro Productsのサイト(PDF)にオイルフィルターのメーカー別適合表がありましたのでリンクを張っておきます。

Toyota、Lexus、Nissan、Honda、Mitsubishi、Mazda、Subaru、Suzuki、Daihatsu

国産車なら、適合するフィルターが大抵の場合、あるようです。

高さが123.8mmから138.1mmへと14.3mmも長くなったiPhone 6。iPhone 5用として使っていた車載用ホルダーをiPhone 6用として使い回ししようとしたら、Mazda RX-8のダッシュボード上の最適な位置ではiPhoneがフロントガラスに干渉するという事態に陥りました。Subaru R1とSuzuki Jimnyではそのようなことが起こらず、これまで使っていたホルダーがそのまま使えます。原因はエアロダイナミクスを考慮したMazda RX-8のフロントガラスが極端に傾いていることです。

iPhoneを横置きにすればフロントガラスに干渉することはありませんが、カーナビとして使うためにダッシュボード上に取り付けるので、iPhoneは縦置きでなければなりません。これまで使用していた車載用ホルダーを今後も利用するには、ホルダーの取り付け位置をダッシュボードの手前の方に移動させれば良いのです。しかし、シボ加工されたダッシュボード手前の方は曲面になっていて、ホルダーの吸盤をしっかりと固定させることができません。

そこで必要になるのが、「ダッシュボードが曲面・シボ面でも使える吸盤用貼り付けペース」というアイデア商品。正しい製品名はSEIWAの吸盤サポートアダプターM。粘着テープ取り付けタイプなので貼り直しができません。ベース部の赤い剥離紙を取り外す前に、取り付け位置の形状に合わせて指先でベース部を曲げておくことが重要です。

アストロプロダクツ製ステンレススクレーパー20m/mをテーブルトップとベース部の間に挿入し、スクレーパーを上から押さえてダッシュボードに密着させました。

吸盤固定式の車載用ホルダーを、ダッシュボード曲面に貼り付けた「吸盤サポートアダプターM」に取り付けるとこのようになります。この取り付け位置ならフロントガラスに干渉することなく、iPhone 6を縦置きできます。ライトニングケーブルも問題なく取り付けることができるので、充電しながらカーナビAppを使用可能。

吸盤が外れることがあっても粘着テープで固定した「吸盤サポートアダプターM」は外れそうにありませんが、もし外れるようなことがあれば、当ブログで報告します。

上の画像は全て、iPhone 6で撮影しました。使用したAppはCamera+。

カーオーディオの音質を向上させることができるPanasonic Blue Battery “caos”に交換したMazda RX-8で長距離走行しました。バッテリーが新しくなり、エンジン始動が改善しました。加速性能も心持ち、良くなったような気がしますが、多分プラシーボ効果です。

RX-8 Type SにはBoseサウンドシステムが標準装備されています。リアシェルフの下にデジタルアンプ。

その左右に5cmのミッド・ハイレンジのスピーカー2個と15 x 23cmのウーファー2個。インストルメントパネル中央に8cmのミッド・ハイレンジのスピーカー1個、フロントドアに5cmのミッド・ハイレンジのスピーカー2個と専用のスイッチング変調アンプ付き23cmのNd®ウーファー2個が搭載されたシステムになっています。合計するとスピーカー5個にウーファー4個とリビングルームのオーディオシステムよりも立派な装備になっています。

ステアリングコラムの横にはAudioPilot™システムで使われる専用のマイクロフォンも搭載されており、走行時の騒音レベルに応じて自動的に音質と音量を変化させることができます。

ブルーバッテリー”caos”に交換したことにより、オーディオの音質はどのように向上したのか?率直に言いますと、音質の向上は私の耳ではほとんど感知できずでした。変化があったかもしれないとしたら、小音量の時の音質です。Subaru R1とSuzuki Jimnyでは大きな音質向上が確認できましたが、元々、優れた音質であったRX-8の場合はさらに音質を向上させることは難しいというところでしょうか。

Panasonic® Blue Battery “caos” 125D26L for Mazda RX-8 — Part 1に戻る。

Subaru R1のエンジンオイルとフィルターを同時交換しました。前回交換時期がブログを見ないと思い出せないほど時間が経ってしまいました。

馬の高さと馬を懸ける位置にもよりますが、この車はフロアジャッキの前側ジャッキアップポイントがかなり前の方(ナンバープレートのすぐ背後)にあるためか、プロ仕様の2Tヘビーデューティー超低床ガレージジャッキは、目一杯の高さまで上げなければなりません。このガレージジャッキ、ハンドルを少し持ち上げて右回転させながら、フットペダルを踏んで十分にポンピングすれば、効率よくエアー抜きができます。

使用したエンジンオイルは前回と同じ、REPSOLの100%化学合成油、Elite Brio 5W30。オイルフィルターは遮熱シートを固定するボルトを片方だけ外して作業しました。オイルの量は2.4L+0.2L。

総走行距離:43,336 km

作業の難易度:5段階で3

Subaru R1、Suzuki Jimnyに続き、Mazda RX-8にもPanasonic Blue Battery “caos”を載せることにしました。自動車用バッテリーとしては珍しいこの強烈なブルーに何か惹かれるものがあります。Panasonicの企業カラーでもあるこのブルーのバッテリーにはカーオーディオの音質を向上させる効果があり、私はこれまでに2台の車でその効果を体験済みなので、他のバッテリーは考えられなくなりました。Amazonや楽天などの通販で購入すれば、比較的安く手に入れることができるし、重いバッテリーを配送先であるガレージに宅配業者が運んでくれます。

古いバッテリーは、10mmのコンビネーションレンチを用いてマイナス側端子から順に外しました。私は燃費計算のため、走行距離を計測しているので、リセットされる前にメーターの数値をiPhoneのNotesにあらかじめメモしておきました。

次にプラス側端子を外し、バッテリーを固定するステーも同じ10mmのコンビネーションレンチを用いて取り外しました。

左がMazda純正のバッテリー。4年前に交換したGolden 75D23Lですが、なぜかサイズが小さい。caosの方は容量も1.7倍ほどある、サイズが大きな125D26L。トレーに収まらないかもしれないので、Mazdaディーラーに問い合わせてみました。車の型式LA-SE3Pは26サイズが標準であり、なぜ4年前に別のディーラーで23サイズのバッテリーを載せたのかよくわからないとの回答でした。当時は軽量化を考えていたのかもしれません。重量を量ると、古いバッテリーが14.4kgであるのに対し、caosは16.8kgと5.4kgも重くなっています。

標準サイズなので、縦、横、高さともにぴったり。

取り付ける時はプラス側端子からケーブルを接続。ステーを取り付けてバッテリーを固定させれば、バッテリーの交換作業はほぼ完了。後はDSC (Dynamic Stability Control) とパワーウィンドウのメモリ復帰作業を実施する必要があります。

総走行距離:41,795km

作業の難易度:5段階で2

Panasonic® Blue Battery “caos” 125D26L for Mazda RX-8 — Part 2へと続く。

エアコン配管化粧カバー製の自作軒樋が機能することがわかったので、「試作の軒樋」を一旦、取り外して見栄えを改良することにしました。鼻隠し板を別の少し長めの1×4材に交換して、見栄えが悪い自作の止水キャップを覆い隠す化粧板(ボロ隠し板)が鼻隠し板の両端に取り付けられるようにしました。また、エアコン配管化粧カバーは止水キャップと共にグレーのスプレー式速乾性塗料で塗装しました。

水勾配を左右逆にして、エアコン配管化粧カバー製軒樋を交換した鼻隠し板にビスで直付けしました。六角形の「ボロ隠し板」は鼻隠し板の木口に2本の釘で固定。この板は雨水に濡れるので、2、3年で腐るかもしれませんが、腐れば交換すれば良いと考えています。

満足できる程度に見栄えを改良することができました。人工的に大雨を降らせて自作の軒樋が機能していることを確認。縦樋として再利用するドレンホースの内径は15mmほどですが、軒樋に落ちた水は溢れたり、漏れたりすることなく、ドレンホースに排水されています。

止水キャップとドレンホース接続部分にはたっぷりと防水コーキング材を充填してあります。短い軒の出ではありますが、これで跳ね返った雨水が勝手口ドアとドア枠を濡らすことがほぼなくなったので、NORD製木製ドアの耐久性が大幅に向上したと思います。廃材を有効利用することもできました。

9月3日追記:縦樋として使用しているエアコン用ドレンホースですが、厳冬期にホース内の水が凍結すると膨張してホースが破れるかもしれません。冬に様子を見ながら結果をまたレポートします。

作業の難易度:5段階で3

ガレージ勝手口の木製ドア下の方が腐朽して、今年4月にドアを取り外して修復しました。原因は雨水に濡れていたことだったので、ドアの修復直後に念願の庇を設置しました。母屋の屋根葺き替え工事に来ておられた大工さんに庇のことについて相談すると、庇は軒の出 x 3までの部分を雨水から保護すると教えていただきました。

そんなことは露も知らずに機能性よりもデザインを優先させたので、私が製作した庇は短めの軒の出となりました。大工さんは内心、これでは短すぎると思われていたことでしょう。

日照時間が極めて少なく、雨ばかりとなった今年の夏は、木製ドアとドア枠の下の方が湿気で膨張し、とうとう、ドアが閉まらなくなりました。これまでも梅雨の時期は木が膨張したので、鉋で膨張した部分を削っていました。冬になり、乾燥して木が縮むと隙間ができてしまうという問題もありました。

今回はドアではなくドア枠の下の方を取り外して、膨張した部分を鉋で削りました。これでドアは閉じれるようになりましたが、木材が腐朽するという問題の根本的な解決ではない。雨水でドアとドア枠の下の方が濡れる限り、いつかまた木材が腐朽するという事態が再発しそうです。

雨が降った後にドアの下の方を観察すると、砂がコンクリート基礎やその上に載っている土台、さらに上にあるサイディングやドア枠に細かな砂が付着していることがわかります。空から降って来る黄砂ではないことは一目瞭然。雨水が砂や土といっしょに跳ね返っているのです。これを防ぐには軒の出を極端に長くするか、雨樋を設けること以外に方法はありません。

母屋から取り外した古い軒樋はほぼすべて、小屋の軒樋として再利用したので、手元にあるもので軒樋として使えそうなものは…? エアコン配管の塩ビ製化粧カバーなら7〜8メートル分ぐらい廃材として余っていて、いずれは廃棄処分しなければと思っていました。これは使えそうということで、ガレージ勝手口のドア用庇に軒樋を製作することにしました。

先ずは軒樋を固定する鼻隠し板を庇に取り付ける必要があります。鼻隠し板は1×4材を使用しますが、固定する垂木の面が小さいので、2×4材を三角に切断して2本の垂木にそれぞれ2本のビスで固定しました。

止水キャップはトタン板を加工して、エアコン配管化粧カバー製軒樋の左右の端に取り付け、防水アルミテープ(ブチル)で固定しましたが、見た目が酷い。人工の雨を降らせてみて、配管化粧カバー製軒樋が雨樋として機能しているかどうかをチェックしました。水勾配も問題ないようで、縦樋代わりのエアコン用ドレンホースに水が排水されます。

雨樋として機能し、跳ね返った水がドアを濡らすこともないので、これで完成としたいところですが、見栄えが悪くて私としてはこれでは満足できません。

京都三条大橋西の内藤商店でシダ製帚を入手しました。道路に最も近いところに吊るしてある帚、一本¥2,000でした。奥のレジに近いところに吊るしてあるのは棕櫚帚で、こちらは一本¥25,000。

棕櫚と比べるとシダは硬くて腰があります。棕櫚箒が座敷用とすれば、シダ製の帚は土間や玄関など、主として外回りで使用するのに適しています。

5本の束をそれを1本に束ねるのに使われているのは銅製の針金。特に凝った造りではないのでシンプルそのもの。

ガレージのコンクリート床を掃除するには棕櫚帚よりもシダ製の帚の方が適しています。しかし、繊維が太いので、隅部分に溜った細かな埃は取り除くことができません。そうした部分は繊維が細い棕櫚箒を併用。

カメラを引くと…

この帚、何と自立します。

柄の部分は燻した竹。ブラシの部分を含めた全長はおよそ123cmと、短めなので、使用する人の身長にもよりますが片方の手のひらは先端を覆い被せるような持ち方になります。重量はおよそ530gとどちらかと言えば重い。シダに弾力性があるので掃く時はあまり力を入れないようにすることが大事。

内藤商店の帚について調べていると、The New York Timesのアーカイブにある、1987年の記事(英文)がヒットしました。記事のタイトルは“SHOPPER’S WORLDS; KYOTO’S HANDMADE BRUSHES” かなり古い記事になりますが、書いてある内容は商品の価格以外は今も変わらないと思います。

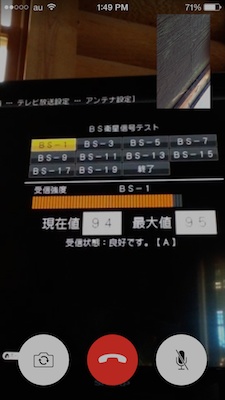

SKY PerfecTV用のBS・CSアンテナをガレージ正面に移設しました。これまでは、母屋の南側ログウォールのノッチ部分に取り付けていましたが、足場が邪魔になっているのか、受信感度が低下していました。足場がない時でも、南西方向にある高い木が干渉していたのか、天候条件が悪いと受信感度が著しく低下することがありました。

同軸ケーブルを引き直しました。母屋の床下換気口から出したケーブルを、捨てようと思っていた散水ホース(1メートルぐらい)に通し、地中に埋設。ケーブルの端子は一旦、取り外す必要がありました。アンテナへと繋ぐケーブルをガレージ壁面を貫通させて、ガレージ内を這わせた後、ガレージ正面の壁に空けた穴から再び、外に出しました。ガレージ壁面に空けた二つの穴は、散水ホース側が口径15mm、正面側が10mm。散水ホースごと、壁を貫通させるつもりで15mmの穴を空けましたが、穴径が小さくて貫通できなかったので、隙間はパテで埋めました。ホースを固定する金具は土台に取り付けました。電線などのケーブルを地中に埋設する場合、本来はCD管を使用すべきです。

壁面取付用アンテナマストのベース部分は横幅が長く、壁裏側(屋内側)にある2×4材の幅よりも広いので、木製ベースを製作しました。これでしっかりと壁面に固定できました。

アンテナの方角合わせなど大まかな設定は、スカパーのサイトを参考にしました。このサイトによると、アンテナの仰角は44.8º。衛星アンテナの場合は少しでも向きや仰角がずれていると、受信感度0となり、設定はかなり厳しい。

微調整は、iPod touchとiPhoneのFaceTimeを使って、行いました。受信感度最大値95を達成するには仰角の微調整も必要でした。アンテナを取り付けた壁面が垂直ではないためと思われます。

作業の難易度:5段階で3

ハンドツールは一生もの、パワーツールは10年使えれば良いという考えで、これまで電動工具には特に拘りがなく、使い勝手よりもどちらかと言えばデザインと価格重視で選んでいました。今回、入手したMakitaの充電式インパクトドライバー、M695Dはプロ機ではないものの、プロ機同等の使い勝手を誇る優れた製品だと思います。製品本体に予備バッテリーと充電器、プラスのビット、バッテリーカバー、大きなプラスチックケースが標準で付属。

これまで主に使っていたBlack & Deckerのインパクトドライバー(SX5000)はバッテリーが12VのNi-Cd電池であったのに対し、今回入手したMakitaの製品はバッテリーが小型軽量の14.4Vのリチウムイオン電池(容量1.1 Ah)になっています。

バッテリーを含む本体質量は1.3kgと軽く(Black & Decker SX5000は1.6kg)グリップは握りやすい形状と素材が採用されています。本体下部にTPEと書いてあるのはThermoplastic Elastomer(熱可塑性エラストマー)の略だと思われます。スリーブに施されたローレット加工が特徴的であり、高級感もあります。

南側ベランダの修復作業にこのインパクトドライバーを使って、90mmの長いビスを緩めたり、締めたりを繰り返しました。頻繁に再充電することなく、修復作業が捗りました。最大締付トルクは130N•m(Black & Decker SX5000は120N•m)と強力であり、長いビスが4×4材を貫通しそうになりました。無段変速スイッチ採用のこの製品は、回転数を微妙に調整することが可能であると感じました。

スイッチオンでLEDライトが常時点灯します。屋外の明るい場所で使用する場合は、LEDライトは点灯していても気付きませんが、夕方になり、暗くなると対象物を照らしてくれるので便利。

(WRCは4×4の角材しか近くのホームセンターで入手できなかったので、)増設した柱は105mm角の米松。地面に設置したコンクリート基礎まで伸びるこの柱は、ポーチの構造的には不要ですが、仕上がった時の見栄えを考えて取り付けました。側板は2×8のACQ加圧注入材を二枚重ね。ポーチ幕板との接合部分は切り込みを入れています。

補強目的の中央の板は2×10材。この時点で増設した柱二本と両サイドの側板にはキシラデコールのビニーを塗装しました。中央の板は完成後にほとんど見えなくなるので、安価な防虫、防腐塗料、「クレオトップ」を塗布。

5段の階段にしましたが、4段でも良かったかな?と思案中。今から段数を減らすとなると、一からやり直すことになるのでこのままで行こうということになりました。(ポーチの床表面からコンクリート基礎までの高さは948mm。)

キシラデコール、ビニーで塗装したWRC 2×4材を乾燥中。2×4材は踏み板に使用します。

最上段の踏み板3枚をステンレス製の釘で側板に留めました。一部にビスを使っているのはなぜなのか、理由を忘れました。左右の側板外側までの幅は790mm。

水捌けを良くするために蹴込み板(踏み板間の垂直部分)は取り付けていません。

コンクリート基礎に接する側板の最下部に、ゴム製プレートを挟んでから錆びないシンプソン金具とコンクリート用のビスを用いて、基礎に固定しました。

ポーチからガレージ勝手口へと通ずる木製の階段が完成。これで母屋とガレージ間の動線が短くなります。ポーチとガレージの間にある狭い通路は不要になりました。

作業の難易度:5段階で4

ガレージ勝手口へと通ずるポーチの階段を再塗装しました。この階段はガレージ施工後一年が経過した2005年5月に製作しました。もともとポーチの北側には階段がなく、母屋からガレージ勝手口へは南側の階段を経由し、ポーチとガレージの間にある狭い通路を利用していました。9年前の製作時の記憶を頼りに、木製階段の製作過程を紹介します。

先ずはプロの大工さんが施工したウェスタンレッドシダー製ポーチ北側の柵を解体。

軸組在来工法を得意とする大工さんの仕業。雨水が浸水すると、木組みの部分は水はけが悪いので、こういう所から木材は腐朽します。耐水性が優れたWRCでなければ、もっと酷いことになっていたと思われます。

コンクリート基礎はこのとき、初めて打設。砂利、砂、セメント、合板、船、左官コテ、水糸、杭など、必要な材料と道具を揃えました。

コンクリート基礎を設置する部分に水糸を張りました。地面はできるだけ水平になるように均してあります。

コンクリートを打ち込む部分に合板で製作した型枠を設置。型枠は杭を打って固定しています。型枠の内側にコンクリート基礎の高さを印しました。

砂利6と砂3、セメント1をよく掻き混ぜてからと水を加えて…

コンクリートを打設。

角の部分にもコンクリートがまんべんなく届いているかどうか気がかりで、完全に硬化する前に型枠を撤去してしまいました。案の定、角の一部が型崩れしたので杭を使って補強中。

完全に硬化したコンクリート基礎。いびつな仕上がりになりましたが、初めての左官作業としては上出来。

増設する柱の基礎もコンクリートで製作しました。こちらの方を後から施工したので材料の配合比がより適切になっています。

ガレージ西側トリムボードの再塗装が完了しました。西側に一つだけある窓のトリムボードは一旦、取り外して電気鉋で古い塗膜を削り落としました。1×4材4枚のうち、1枚に割れが発生していたので新しい板と交換してからキシラデコールのチークで塗装。

インターホンと郵便受けが取り付けてあるWRC 2×4材は取り外してから再塗装しました。

作業の難易度:5段階で2

Kit Garage “Huron” Staining — Part 7に戻る。

母屋に面するガレージ西側外壁の再塗装が終了しました。ガレージ外壁の再塗装はガレージドアがある南側から始めて反時計回りに東側、北側へと進み、最後が足場設置中の西側でした。外壁部分にはアサヒペン、ウッドガードのダークオークを使用しましたが、予想したより塗料が少なくて済み、7L缶の半分ぐらいしか使っていません。サイディング自体に下塗りがあり、施工直後に塗装した時の塗料(オリンピックのオーバーコート)を剥がさずに上から塗ったためかもしれません。

勝手口ドアのトリム部分は塗膜が剥がれていないので、この部分だけ白を残しておこうかと考えています。ソフィットと窓のトリムボードはキシラデコールのチークを塗装する予定です。

Kit Garage “Huron” Staining — Part 8へと続く。

Kit Garage “Huron” Staining — Part 6に戻る。