待望の新しいポータブル赤道儀がニューヨークのB&Hから航空便で届きました。指定した宅配業者はUPS(ヤマト運輸) 昨日、成田で通関を終えたばかりなのに、今日の午前中には自宅に届きました。着払いの消費税が¥1,000必要でした。(このポストは1月22日に書いています。)

外装箱を開けると、中にはiOptronのロゴ入り内装箱が大きな気泡緩衝材の上に載せてありました。

精密機器を梱包するにはお粗末な気もしますが、梱包の中身に輸送時の破損などはなく、外見上は完全な状態で届けられました。

内装箱を開けると付属のキャリーバッグが見えます。パッド入りなので、このキャリーバッグも緩衝材として機能しているはずです。

キャリーバッグの中にはSkyTracker™カメラ用雲台本体とバッグの内ポケットにAccuAligning™暗視野照明付き極軸望遠鏡が入ってました。この製品のモデル番号は#3302B。2年前に当ブログで紹介したモデルは、#3300Wであり、変更点は最大搭載重量が3kgから3.5kgに増加し、方位角(水平方向)調節ベースが標準装備となったことです。(他にも公表されていない変更点があるかもしれません。)

AccuAligning™暗視野照明付き極軸望遠鏡。左がアイピース(接眼レンズ)、右が対物レンズ。覗くと上下左右が逆に見えます。天文少年の頃は上下左右逆が当たり前のことと思って慣れていましたが、?十年ぶりに体験すると変な感じ。極軸望遠鏡をSkyTracker™本体に取り付ける前に、遠くの空など明るい光源(太陽以外)に望遠鏡を向けて、接眼レンズを調節しながら、レチクル(北極星導入用の目盛線)にピントを合わせます。次に遠くの物体を見て、ピントがずれている場合は、対物レンズ側にあるロックリングを緩めてから対物レンズを調節して焦点を合わせます。ピントが合えば、ロックリングを元通りに締めておきます。

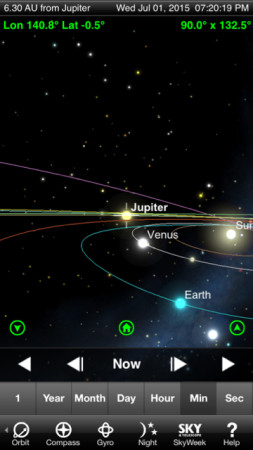

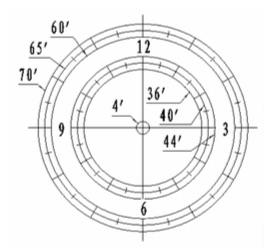

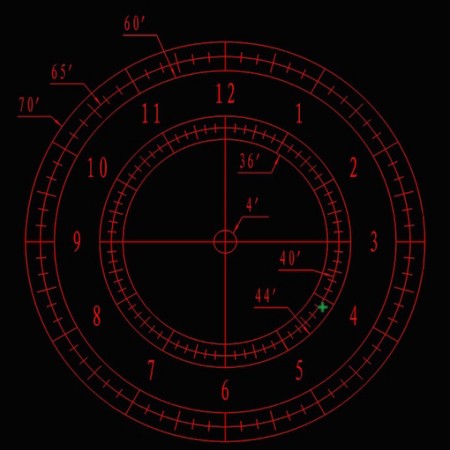

付属の極軸望遠鏡を使って極軸合わせをする時に便利なiOS用Appが有償(¥200)で用意されています。iOptron Polar Scopeは現在地の緯度と経度、気圧、標高、時刻をiOS機器から読み取り、極軸望遠鏡のレチクルと同じ目盛線上に現在時刻の北極星の位置を緑の+で同じ位置に北極星を導入すれば、かなりの精度で極軸合わせができることになります。昔はこんな便利なものがなかったので、後述の蜘蛛の巣が交差する中心に北極星など、ガイドとなる星を導入していました。

極軸望遠鏡は本体左上にあるこの大きな穴に挿して、ロックねじを締めて固定します。大きな穴の隣にある小さな穴は北極星覗き穴。穴がこの位置にあれば、右目で覗くときに顔を赤道儀本体にぶつけなくて済みます。本体の電源オン時に点灯する赤いLEDが極軸望遠鏡の暗視野照明としても機能します。天文少年だった頃はレチクル用暗視野照明を十字に張った蜘蛛の巣と赤い豆電球を使って自作したのを覚えています。

多少、難ありの電池ホルダー。単3形電池4本を収納するこのホルダーは電池交換時にホルダーごと取り外す必要があります。ホルダーのサイズがあまりにもぴったり過ぎて、4本の電池を挿入した電池ホルダーを取り外すにはラジオペンチ必須です。(追記:ラジオペンチを使わなくてもホルダー上部の隙間に爪を入れて、浮かせるようにすると、電池ホルダーを引き抜くことが不可能ではないことがわかりました。)連続動作時間は気温20ºCで24時間なので、撮影中に電池を交換しなければならないことは稀でしょう。

1.5Vの単3形電池を4本使用することになっていますが、1.2Vのeneloopでも電源は入ります。仕様表によると消費電力は”DC 4.8~6V、0.06A at max load”とあるので、eneloop 1.2V x 4本の4.8Vで問題はないと思われます。難ありの電池ホルダーを本体に戻す際は、2本のリード線の上にホルダーを載せてしまうと、蓋が閉まらなくなります。

Part 3へと続く。