本日、容量1.48GBのmacOS 15.0 Sequoia Public Beta 4 (24A5320a) がApple Beta Software Program参加者に公開されたので、Mac mini (2018) にインストールしました。

Apple Maps Look Around

久しぶりに何気なくiPhoneのApple Mapsを見ていると自宅周辺に双眼鏡アイコンが現れるのに気付きました。双眼鏡アイコンをタップしてみると、こんな僻地にも関わらず、周囲を撮影した画像が見え、自宅が写っている。Google Mapsよりも解像度が高いのか、くっきりと見えて、操作した時の動きが滑らか。

画像から判断すると、撮影隊が自宅前を通過したのは去年の夏頃かと思います。以前はLook Aroundの機能は観光地や市街地に限られていました。自宅前もこの機能が使えるようになったので、これを機にカーナビはGoogle MapsからApple Mapsに変更してみよう。

Making A Folding Low Table

古いアイロン台を廃棄する前に取り外しておいた折畳式の脚4本を再利用してローテーブルを製作します。天板は厚み14ミリの一枚物ラワン無垢材の端材。

ビスも再利用。

天板はジグソーで角の部分を丸くした後、トリマーで面取りしました。表側と側面はニスで塗装。

完成した折畳式ローテーブルの用途として、snow peakの折畳式チェアの横に置くことを想定しています。

裏側はこんな感じ。

車に常備しておこう。

Biwako Great Fireworks 2024 — Part 4

三脚固定のiPhone 12 miniで撮影し、iMovieで編集した動画(1分26秒)をYouTubeにアップロードしました。iMovieでクロップして拡大しようとしたら、反応しなくなる不具合があり、クロップを諦めてそのままアップしてあります。

Biwako Great Fireworks 2024 — Part 3

びわ湖大花火大会で撮影したNikon Rawの画像ファイルをMac miniに取り込むのに苦労しました。180枚ぐらいの画像ファイルを収めたSDカードが読めないので初期化するか?とかおかしな警告が表示されました。Mac miniに直接、読み込むのは無理そうだったので、先にiPhone 12 miniに画像ファイルを読み込ませてから、Air DropでMac miniにファイルを転送し、Photosで読み込むようにしました。

Mac miniに直接、画像ファイルを読み込めなかったのは、MacOS 15 Sequoia Public Betaに原因があると思われます。

持参した二本のレンズのうち、最初は長い方の望遠ズームレンズ(AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm ƒ4.5-5.6G)を装着したので、二カ所から打ち上げられる花火の全体像を捉えることができません。5年前の教訓、「二兎を追う者は一兎をも得ず」を思い出し、右側(北側)の打ち上げ地点が中心になるようにレンズの向きを設定しました。

右側にレンズを向けた理由は、右側から打ち上げられる花火全体が湖面に反射するからです。5年前は湖面に反射する様子が一枚も撮れなかったのは、撮影場所が少し違ったからでしょう。上の画像からレンズをAF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-105mm ƒ3.5-5.に変更。ISOはすべて200に固定。

これまでの撮影でこんな横並びの花火は撮影した記憶がない。

静止画像はすべてアスペクト比を16:9に変更し、クロップしてあります。実際には肉眼でこんなに大きくは見えません。

右下の方に湖面から突き出る杭のようなものが写っています。ここに水鳥がずっと休んでいました。多分、ここがねぐらなのでしょう。

見える花火の大きさもそうですが、音も少し遅れて届き、かなり小さいです。背後に陣取っているタープの家族は複数の犬を連れておられました。花火の音に怯えるほど大きくはないということです。

今回はリモートコード持参なので、チェアに座ったまま、シャッターを切っています。

右も左の花火も湖面に反射して良い感じ。

ぼちぼち、カメラの設定値を変えてフィナーレの準備をする必要があります。しかし、なんで花火は最後の部分をフィナーレというのでしょう?

カメラの設定値、まとめておきます。三脚固定撮影なので、レンズのVRはオフでマニュアル撮影。オートフォーカスせずに明るいうちに対岸の被写体で焦点を合わせておきます。絞り値はf9ぐらい、シャッタースピードは5.0s.

最後は設定を変更しなかったので、やはり白飛びになっている。

iPhone 12 miniで同行者が撮影した動画は後日、編集後にアップする予定です。

Biwako Great Fireworks 2024 — Part 4へと続く。

Biwako Great Fireworks 2024 — Part 2に戻る。

Biwako Great Fireworks 2024 — Part 2

びわ湖大花火大会開催前日のJR大津駅前は例年通り、準備万端のようです。去年よりも14,000人分増えた有料観覧席(合計62,000人分)はただ見防止フェンスですでに囲まれている模様。

花火撮影候補地の駐車場が閉鎖される、若しくは入れない場合を考慮して、徒歩数分で撮影候補地まで移動できる駐車場を当日の12時半頃に下見しました。ここは湖岸まで徒歩数分の内湖で普段は釣り人がいるはずですが、この時間帯は暑くて誰もいない。予想した通り、駐車場には休憩中の大型トラック一台のみ。

この後、同行者を迎えに大津市中心部へ。予想に反して湖岸緑地公園駐車場は琵琶湖大橋寄りの北の方は規制しないようです。近江大橋に近い南の方はすでに警備員が配置済みで駐車できない模様。

同行者をピックアップしてから長次郎で遅めのランチ。時刻は午後2時頃。ちょっとゆとりをかまし過ぎ?

湖周道路を北に向かう途中、矢橋帰帆南橋を通過。ここはただ見するにはうってつけの場所なんですね。嫌がらせの幕で覆われている。

下見した駐車場が直射日光を遮るものがなくて、あまりにも暑いので、街路樹の植栽が豊富な湖岸緑地公園駐車場に車を移動させました。ここは花火当日の規制がない最も北寄りの駐車場。

5年前、持ってくれば良かったと思った、snow peakの折りたたみ式のチェアを今年は持参しました。

時刻は午後3時過ぎ。ここで3時間近く、待機することにしました。エアコンを効かせた車内で待機するより木陰の方が涼しくて気持ち良い。

午後6時半頃には駐車場入り口がこんなことになっている。下見した内湖の駐車場も満車の様子。

規制中の南隣の駐車場入り口にはこんな立て看板がありますが、退場する人はほとんどいない。

snow peakのチェアとカメラ機材を持って、5年前とほぼ同じ撮影地点へと向かいます。

タープを張っている家族、去年もやって来て、その教訓を活かして今年はこの辺りに陣取るそうです。この辺りの撮影地点では恐らく最も適していると思います。

到着した3時過ぎごろに我々は三脚2台を設置しておきました。この前に人が来ることはない。

今年は二種類の望遠レンズ持参。

2カ所の花火打ち上げ地点の中央が上の画像の中心部分になるはず。右上に右に倣えの滋賀県知事が写っている。

Biwako Great Fireworks 2024 — Part 3へと続く。

Biwako Great Fireworks 2024 — Part 1に戻る。

Perseids 2024 and C/2023 A3 — Part 1

ペルセウス座流星群、今年の極大はJST 8月12日23時頃と予測されています。12日から13日にかけての深夜の時間帯では月明かりの影響がなく、天候次第ではありますが、絶好の観察条件となります。(月の輝度は49.47%の半月ですが、22時半頃には沈んで視界から消えます。)眼視観測で数多くの流星が見れるのは、ペルセウス座にある放射点が空の高い位置に昇る13日夜明け前。天候条件にも恵まれれば、久しぶりに早起きして撮影に出かけようか検討中。

表題のもう一つ、北半球ではC/1995 O1 (Hale-Bopp) 以来の肉眼彗星になることが期待されていた、C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) は2024年9月27日の近日点までにすでに分裂しているかもしれない兆しがあるとの論文が公開されましたがどうなんだろう。

吉田誠一氏は、5月以降は増光が鈍っているものの、2等まで明るくなると予測されています。日本では9月の近日点通過後に条件よく観測できるそうです。しかし、最近の光度グラフを見ると絶望的。2等どころか8等ぐらいでしょうか。

Biwako Great Fireworks 2024 — Part 1

びわ湖大花火大会で最後に花火を撮影したのは5年前の2019年8月8日。この時の撮影地は花火打上地点である浜大津の対岸となる湖岸緑地公園(志那-1駐車場)でした。今年も5年ぶりに撮影に出かけようと撮影候補地を探していますが、近くに駐車場があって撮影に適した所がなかなか見つからない。大津生まれ大津育ちの私でも苦労する。

5年前の撮影地(対岸の湖岸緑地公園)はどうかと調べると、今年は「湖岸緑地駐車場は8日午前9〜10時に順次閉鎖され、午後11時~9日午前0時に解除する」と読売新聞オンラインに記載されている。びわ湖大花火大会公式サイトの交通規制(PDF)を見ると、南の近江大橋東詰辺りから北の琵琶湖大橋東詰辺りに至る湖周道路が全面的に駐車禁止、歩道上立ち見禁止。歩道からも立ち見禁止って、厳しすぎる。歩道に座って見るのは問題ないのか?

浜大津周辺の有料観覧エリアに接するところは去年に引き続き、今年もただ見防止用の高い壁が設置されているそうだし…

2017年の撮影地である陸上自衛隊大津駐屯地はどうかと思い、調べると今年は一般開放中止だとか。なぜ中止にしたのか、さらに調べると、「開放場所のヘリポート等老朽化により、皆様の安全確保が難しいと判断し、駐屯地一般開放は中止致します」とか言う、取って付けたような言い訳が掲載されている。安全確保上の問題と言えば、なんでも中止できる。

大津京駅前にあるパチンコ屋さんも屋上無料開放を何年も前にやめています。

比叡山ドライブウェイは花火開催日の特別料金が通行料に加えていつの間にか一台1万円に値上げされている。

総合的に考えると主催者である地方自治体は混雑を避けるという目的で、有料観覧席を設けると同時に無料で見れそうな公共施設へのアクセスを遮断しようとしているように見える。公的な民間施設(例えば打上会場に近いブランチ大津京など)でも当日の夕方から駐車料金を一律3,000円とか徴収するようです。混雑を避けることが目的というより、ただ見を防いで可能な限り、管理することが目的であるような気がする。

今年はどこで撮影しようか。前日の今日も撮影地未定ではありますが、やはり対岸辺りを探るしかないのか?湖岸緑地公園の駐車場は閉鎖されるので、なんとか近いところで駐車できる場所を探して、そこから徒歩で湖岸に向かうのが現実的のような気がします。

macOS 15.0 Sequoia Public Beta 3 (24A5309e)

本日、容量1.94GBのmacOS 15.0 Sequoia Public Beta 3 (24A5309e) がApple Beta Software Program参加者に公開されたので、Mac mini (2018) にインストールしました。

- Safari Version 18.0 (20619.1.24.11.2) で日本語入力時での不具合(変換候補が表示されない)は依然としてある。

iPadOS 18.0 Public Beta 3 (22A5326f)

本日、容量1.12GBのiPadOS 18.0 Public Beta 3 (22A5326f) がApple Beta Software Program参加者に公開されたので、iPad 7thにインストールしました。

iOS 18.0 Public Beta 3 (22A5326f)

本日、容量1.29GBのiOS 18.0 Public Beta 3 (22A5326f)がApple Beta Software Program参加者に公開されたので、iPhone 12 miniにインストールしました。

MacOS 15 Sequoiaの新機能、iPhone Mirroringと関係していると思いますが、iPhoneが上の画像のような画面になれば何もできなくなります。再起動するしかありません。

Firewood Collection 2024 — Part 22

起床後、ガレージのシャッターを開けに行ったらガレージの前に伐採した木が置いてありました。お隣さんが置いて行ったものです。後で尋ねました。剪定した桑の木だそうです。

天然木を所定の長さに切断する仔馬が役立ちました。左手小指に怪我をして以来、天然木の切断に卓上スライド丸鋸は使わなくなりました。天然木の切断には細い枝なら剪定用鋸、太めの幹はチェンソーを使うようになりました。桑の木は樹液が多いのか、剪定用鋸で切断したら、手は樹液でべっとり。

Firewood Collection 2024 — Part 23へと続く。

Firewood Collection 2024 — Part 21に戻る。

Making Whetstone Bases — Part 8

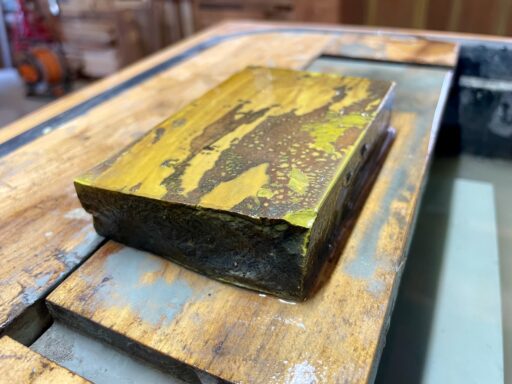

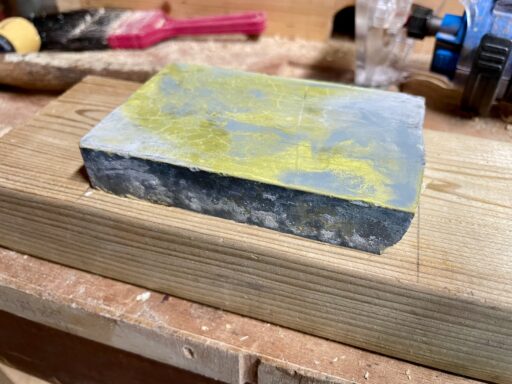

ストッパーとなる脚の部分の作り方を少し変更しました。脚部の材は加工しやすいラワン材。

側面をカシューで養生しました。

この謎めいた砥石で研ぐと刃先が光ります。

二つに割れたもう片方の砥石にも専用の砥石台を作りました。こちらはWRCの台とラワンの脚部。

Making Whetstone Bases — Part 9へと続く。

Making Whetstone Bases — Part 7に戻る。

Making Whetstone Bases — Part 7

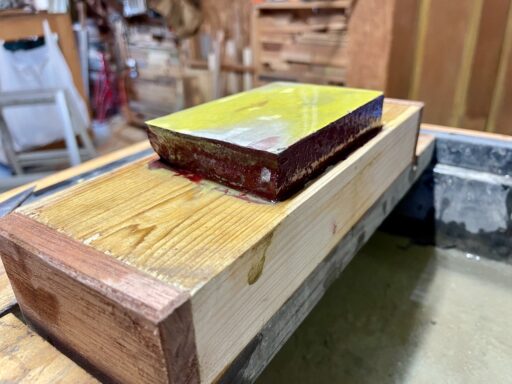

人造なのか天然なのか、正体がはっきりしない仕上げ砥石。この砥石で研ぐと刃物がよく切れるので、専用の砥石台を製作することにしました。

こちらは裏側。この裏側だけ見るといかにも天然砥石ではありますが、このまだら模様は接着剤かカシューかもしれない。

トリマーで4ミリほど掘り下げました。今回は台に桧2×4材を使用しています。

カシューで側面を養生する予定です。

Making Whetstone Bases — Part 8へと続く。

Making Whetstone Bases — Part 6に戻る。

Replacing The Circular Saw

| Makita M565 | RYOBI W-652APS | |

| 電圧 | 単相交流100V | 単相交流100V |

| 電流 | 11A | 11A |

| 周波数 | 50 – 60Hz | 50 – 60Hz |

| 消費電力 | 1,050W | 1,050W |

| 回転数(回転/分) | 5,500 min | 4,500 min |

| 刃物寸法 | 外径165 x 内径20mm | 外径190 x 内径20mm |

| 最大切り込み深さ | 57mm (0º)、38mm (45º) | 68mm (0º)、46mm (45º) |

| 傾斜切断 | 0º~45º | 0º~45º |

| 本機寸法 | 長さ282 x 幅221 x 高さ227mm | |

| 質量 | 3.0kg | 3.6kg |

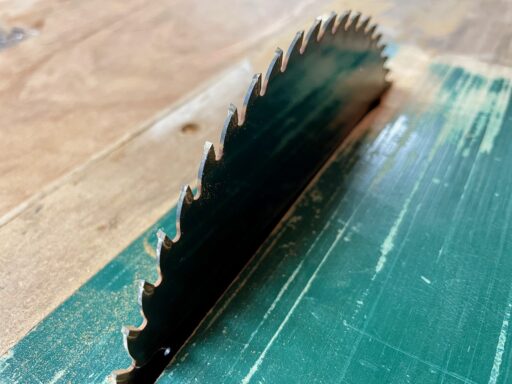

自作テーブルソーに取り付けた丸鋸(Makita M565)を先日、がらくた市で僅か1,000円で入手した丸鋸(RYOBI W-652APS)に換装します。Makita M565と大きく異なるのは取り付ける刃物(チップソー)の外径と最大切り込み深さ。仕様書から判断すると、モーターの性能差はそれほどないと思われます。

ベースプレートの大きさがMakita M565とほぼ同じだったので、インサートの大きさを変えることなく、そのままRYOBI W-652APSを上下逆に取り付けることができそうです。

チップソーの外径が165ミリから190ミリへと大きくなるので、丸鋸を使ってインサートの溝をより長くしました。

白い矢印の部分は上下逆にした時に丸鋸が落下しないように取り付けた木片。合計3ヶ所。

165ミリのチップソーと比べると、テーブル天板から突き出たチップソーが大きく見えます。

インサートの厚みを差し引いたこの状態で最大切り込み深さはおよそ58ミリになります。これだけあれば十分。

丸鋸を上下逆に取り付けたテーブルソーの状態でも物凄くよく切れるのはこのチップソーのおかげではないかと思い、調べてみました。漢道(おとこみち)組刃、造作用190 x 1.6 x 60pでヒットしたのは株式会社三共コーポレーションのサイト。サイトの説明によると、交互刃4枚+平刃1枚の組刃であり、ブラックフッ素コーティングを施していることが特長だそうです。眼鏡を外して刃の先端をよく見ると、交互に角度がある刃4枚とチップソー表面に対して直角の刃1枚が12セットあり、刃の数は合計60枚。用途は造作用であり、切断対象材は集成材、合板となっています。試し切りしたのは無垢の薄い杉板ですが、切断面が綺麗に切れました。