Southern StarsのMac OS版プラネタリウム・アプリケーション、SkySafari for Mac OS Xのアップデートが公開されたので、ダウンロードして更新しました。更新内容は以下の通り。

- Includes default solar system database with asteroid and comet data current as of mid-January, 2013.

- Fixed failure to import data from asteroids and comets that are not already in the default solar system object database.

- Corrected orbital motion for Saturn’s moon Phoebe.

- Fixes for drawing comet tails.

- Corrected right ascension for Hipparcos stars without high-precision positions (like UY Draconis.) Removed extra Propus label from Iota Geminorum.

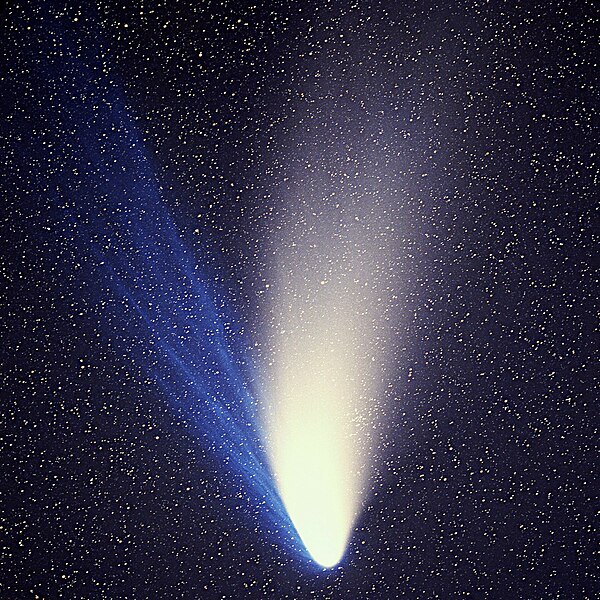

特に気になる更新内容は、1、2、4の彗星絡みのアップデート。特に4は彗星の尻尾描画に関する修正です。Pan-STARRS (C/2011 L4)の予想光度が下方修正されているので、尻尾の見え方をより地味なものに修正しているかもしれないと思い、3月13日、日没およそ30分後(JST)の西の空をシミュレーションしてみたところ、更新前と大して変わっていないと言うか、私には違いがわかりません。

SkySafariの予想光度は3月13日午後6時30分で実視等級+0.8。北緯35°の観測地であれば、輝度2.6%の三日月のすぐ下にあり、実視等級+5.9の天王星に重なるように見えます。写真撮影すれば面白い構図になりそうですが、日没のおよそ30分後なら実際は上の画像のような薄明になるはずです。西の空が開けた条件の良い場所が見つかったとしても撮影は極めて困難かもしれません。

同時にiOS用のSkySafari 3も更新しました。更新内容はMac OS版と同じ。SkySafari for Mac OS XとiOS用のSkySafari 3は時々、無料になったり、無料に近い価格で販売されることがあります。特に天文関係の一大イベント前にそうしたキャンペーンがあります。次のキャンペーンは3月上旬ではないかと私は予想します。