バンブーフライロッドの素材として昔から使われているトンキンケーンの産地に近い、中国福建省のロッドビルダーが製作した安価なバンブーロッドを試しに購入しました。購入先はAmazonに出店している広島のn-VISION 。ウェブサイトに書かれていたように、商品は40mm径の塩ビ管に入れて「はこBOON」(クロネコヤマト)で届けられました。サイトにはまた、「専用のキャップを付ければ簡易ロッドケースとしても使用できます」と書いてありますが、その専用キャップが上下2個付けた状態で配送されました。この塩ビ管とキャップ、好みの色に塗装すれば、確かにロッドケースとして使えそう。

関西地方までの配送料および手数料は¥580だったので、商品代金¥22,800と合計すると¥23,380でした。世界的に有名なロッドビルダーが製作するバンブーロッドは安くても10万円、名が知られていないビルダーが製作するバンブーロッドは最低でも4万円近くはすることを考えると、この価格は信じ難いほど低価格。注文してすぐに出荷できる状態にある、つまり在庫があるということも、普通はあり得ない。納期は数ヶ月先というのが一般的でしょうか。

しかし、本当に安価な製品であるのかどうかは開梱してじっくりと調べてみないとわかりません。購入を検討されている方も多くおられるでしょうから、マクロレンズで撮影したオリジナルサイズの画像をFlickrに多数、アップロードし、このポストにリンクを張っておきます。

塩ビ管の中には納品書とロッドを収納する袋、そしてツーピースのバンブーロッド本体が入っていました。もちろん、梱包材も。

手にした時の第一印象は、「これは良い!」価格のわりに良いということではなく、二倍の5万円で買っていたとしても「これは良い!」ということです。そして、次に思ったことは、自分でブランクから製作するバンブーロッドは製作コストを考えると恐らく、このバンブーロッドにはいろんな意味で敵わないだろうということ。

細長いロッドの全体像を撮影するのは困難なので、そうした写真は販売者のサイトにお任せするとして、ここでは各パーツにズームインした画像を使ってこのロッドの見かけ上の品質を精査して行きます。

先ずはアップロック式のリールシート。この美しい木目のインサートはオーク材でしょうか。インサートには控え目な光沢があるコーティングが施されています。オイルフィニッシュかもしれません。

5月30日追記: ebayに出品されているzyzreelさん によると、インサートの素材はLongan(リューガン)だそうです。リューガンはライチと似た果実を実らせる常緑樹であり、主な生産地は中国では福建省など。リールシートのインサートも地元で入手できる素材を使っていることになります。

光沢があるニッケルシルバー(リールシートの金具)の取り付けに問題はありません。リールの重さと重力を利用してリールをリングで固定するシンプルなダウンロック式の方がクラシックなバンブーロッドにはより適していると思いますが、このロッドに関してはよりモダンな感じがするデザインを狙っていると思われます。

コルクグリップには汚れを防ぐシュリンクラップが付いた状態で納品されます。きめが細かな少し柔らかいコルクが使われています。

柔らかめなコルク素材が原因なのか、リールシートに近い方に一カ所、目立つ凹みがありました。シュリンクラップの上から付いた凹みなので、製造後にできたものだと推測されます。ラップを外してから、Wayne Cattanach氏の”Handcrafting Bamboo Fly Rods”の第13章”STEAMING CORK”に記載のメンテナンス方法に従い、湿らせたクロスの上からアイロン(蒸気)をかければ凹みは消えてなくなりました。水蒸気で加熱することにより、コルク内の空気が膨張し、コルク表面が膨らむことで凹みが消えたと考えられます。

このロッドビルダーについてネットで調べると、90年代から欧米に安価なバンブーロッドを輸出しているようであり、初期の頃は米国の有名な河川名を入れていたことがあったようです。現在は自社名を堂々と刻印しています。ロッドビルディングの経験を積んで、誇らしく自社名を刻印できるようになったのでしょう。刻印は節を処理した部分に入っています。シリアル番号の桁数から想像すると、ビルダーは少なくとも10名以上でしょうか。

コルクグリップ上部にあるワインディングチェックは大型なのでコルクが欠けるのを防ぐことができそうです。フックキーパーはありません。

2色のシルクスレッドが綺麗に巻いてあり、上からしっかりとエポキシで固めてあります。ブランクは傾斜を持たせた三角柱を6本張り合わせてありますが、接合部に小さな隙間はなく、かなりの精度で組まれていることがわかります。ブランクの塗装は防水性と耐光性に優れたSpar Varnish(スパーワニス)の3回塗り。

ラインを通すガイドで最もリールシートに近いものをストリッピングガイドと言います。リールシート金具と同様に光沢があるガイドが使われています。

下から二つ目以降はスネークガイド。バット部に1個、ティップ部に6個、取り付けてあります。スレッドは巻く作業に慣れていないとエポキシに気泡が出る場合がありますが、そうした気泡の痕跡は一つもありません。

ニッケルシルバーのフェルール。ティップ部との接合に問題はありません。取り外す時に心地よい音がします。

節と節の間隔はバット部で37cmほど。竹材の強度を維持するため、6本の材で節の位置は意図的にずらしてあります。

先端に近いほど張り合わせた竹材は細くなりますが、先端までしっかりと六角形になっています。上の画像も処理した節の部分を撮影したものです。

小さめのトップガイド。

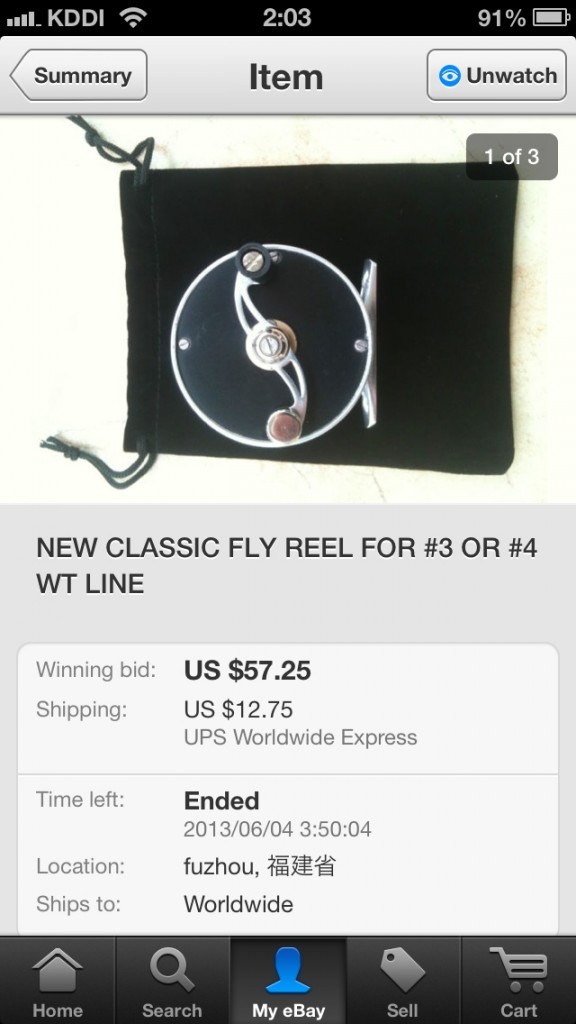

バンブーロッド専用のフライラインを巻いたOrvis Battenkill 3/4をリールシートに取り付けてみました。重量バランスは良いけれども、今一つ、デザインがマッチしていない気がします。

Abel TR Lightの方がこのバンブーロッドには合っている。如何にも高級素材を使用していますと主張するロッドとは違い、このロッドの全体的なデザインは上にも書いた通り、シンプル且つモダンな感じがあります。

ロッドに適合する#3のフライラインをガイドに通し、外で試し振りをしてみました。その第一印象は、見た目と同じように「これは良い!」でした。それほどバンブーロッドらしくないアクションに好印象を持ちました。ピンポイントでドライフライを落とす細かな操作ができるのではないかと感じました。明日、フィールドで実地試験を行おうと計画しています。