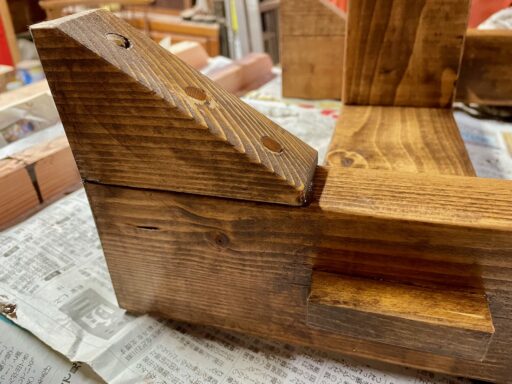

#240のサンドペーパーをかけて、やっと天板表側に塗装する準備が整いました。ちょっと迷いましたが、荏油の塗装には刷毛で塗り広げてから余分をウエスで引き取る方法を採用しました。赤身の部分は水で濡れたようにさらに濃色になり、白太の部分は色の濃さにほとんど変化はない。

天板Aの表面を刷毛で塗り広げた直後は光沢があって反射しています。

耳の部分(側面)も塗装後に、余分をウエスで拭き取りました。光沢がなくなり、しっとりとした良い感じになりました。

続けて天板Bも塗装。

ウリンの端材を使って加工したチギリの部分はもっと濃色になるかと期待していましたが、さほど変化はない。

余分を拭き取りながら、年輪を数えてみました。芯に近い中心部分は年輪の間隔が比較的広く、白太の部分に近づくほど間隔が狭くなっている。一般的な杉材の広い間隔ではないことは搬入時に気付いていましたが。数えた年数はなんと260年以上!

これだけ年輪が密である杉は、北限と言われている本州最北の秋田か青森かなと思いつつ、調べてみると天然秋田杉である確率が極めて高いことがわかりました。Wikipediaによると、「天然秋田杉(てんねんあきたすぎ)とは、秋田県の天然のスギである。木曽ヒノキ、青森ヒバと並ぶ、日本三大美林のひとつ。樹齢は200 – 250年である」と書いてある。さらに、人工的に植栽した秋田杉とは異なり、枝打ちや間伐などの世話を施さないため、成長の遅さから年輪の幅が狭く、結果として強度に優れている」とあります。

天然秋田杉の供給は平成24年度をもって終了したそうで、今では入手困難な貴重な材であることは明らか。

Cedar Tabletops — Part 20へと続く。

Cedar Tabletops — Part 18に戻る。