本日、容量47.2MBと47.7MBのiOS 9.3.3 PB4(13G33)がApple Beta Software Program参加者に公開されたので、iPad mini 4とiPhone 6にインストールしました。今回のアップデートで気付いた点があれば、以下に列記します。

Month: June 2016

OS X El Capitan 10.11.6 Public Beta 4 (15G24b)

本日、容量680MBのOS X El Capitan 10.11.6 Public Beta 4(15G24b)がApple Beta Software Program参加者に公開されたのでインストールしました。以下に、気付いた点を随時、列記します。

ABS Warning Light Is On — Part 1

Suzuki Jimny JB23WのABS (Antilock Braking System) 警告灯のみが点灯したままの状態になったので、いつものSuzukiディーラー担当整備士に連絡しました。ブレーキランプは切れていないことを伝えると、考えられる原因はABSセンサー不良やABSアクチュエーターの故障などがあるとのことで、診断機を使って故障コードを確認する必要があるそうです。

ネットで調べると、知恵蔵がヒットしました。ベストアンサーに選ばれた回答によると、原因はたくさんあり、過去に以下のような具体例があったそうです。

- 各輪のスピードセンサーのいずれかが不良

- センサーが正常でも、異物が噛み込んで位置が不良

- センサーが正常でも配線の断線・短絡がある

- ABSソレノイドリレーの異常

- ABSモーターリレーの異常

- 上記二つを内臓したアクチュエーターの異常

- メインヒューズの断線

- ABSウォーニングランプの異常

- スキッドコンピューターの異常

- Gセンサー異常

- ブレーキオイルの減少

- ディスクパッドの摩耗

ディーラーで診断してもらうことになりました。点灯しっぱなしだったABS警告灯が本日、消えることがありました。そこで急ブレーキを試してみると、ABSが機能している時のほうが制動距離が長くなるように感じました。タイヤをロックさせた方が制動距離が短くなるという本末転倒な状況です。タイヤがロックして制御不能となれば状況は変わりますが。

点いたり消えたりするということは、上記具体例の1から3が怪しい。ディーラーでは動物がセンサーの配線をかじって警告灯が点灯したままの状態になった事例が最近、あったそうです。私のジムニーにもその事例が当てはまる可能性はまあまあ高そうです。3年前にイタチが幼児用のスリッパをエンジンルームに持ち込んで遊んでいたこともありました。

Part 2へと続く。

Olympus PEN E-P5 w/M.Zuiko Digital 45mm F1.8

マイクロ4/3規格の明るい単焦点レンズとしては比較的早い時期(シルバー:2011年9月9日、ブラック:2013年6月14日)に発売された45mm F1.8は、M.Zuikoプレミアムシリーズに属するレンズです。そのキャッチフレーズは「美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。ママのためのファミリーポートレートレンズ」?このレンズは被写体が猫とか子供だそうです。そんな謳い文句は無視して昨日に引き続き、近くの里山で自然を被写体に撮影しました。

45mm F1.8といえば真っ先に思い出すのがポラリエで追尾しながらminority318さんがアンドロメダを撮影したこの一枚。「ママのためのファミリーポートレートレンズ」で星が点像に写っている。収差や周辺部減光がほとんどないシャープな画像を見て、ママ用レンズの実力に驚きました。換算90mmで60秒も追尾したら星が流れてしまうと危惧したものですが、極軸が偶然、合っていたのでしょう。

35mm換算で焦点距離は90mmなので中望遠レンズとなり、それほど被写体に近づかなくてもマクロっぽい写真が撮れます。近づくと逃げられるので、動きが俊敏な昆虫を被写体にする場合は、35mm F3.5 Macroよりも適しているかもしれません。

「美しい背景ボケ」という表現は私はどうも好きになれません。ボケという日本語は英語のbokehになっており、OS X標準搭載のNew Oxford American Dictionaryによると、”the visual quality of the out-of-focus areas of a photographic image, especially as rendered by a particular lens”とあり、ピンぼけであることは変わりありません。狙った被写体にピントが合っていても、その背景と前景がボケている上のような画像は受け入れられない。

「背景ボケ」という表現だけではなく、絞りを開放気味で撮影するそうした撮影技法も私は好きになれません。上の画像のように前景のみをぼかした場合は許容できます。なぜ私は背景ボケが嫌いなのか?人生の歴史を紐解いて中学生の頃まで遡ると、その原因がわかります。近視になっても、私はメガネをかけることを嫌ったので、しばらくは遠くがよく見えない状況でした。

そんな私を見かねて当時、総合病院に勤務していた叔父が同僚の眼科医を紹介してくれました。アメリカから輸入したコンタクトレンズなるものがあるので、着用してみてはどうかということでした。

それは国内ではまだ一般に流通していないボシュロム製の直径が大きなソフトコンタクトレンズでした。保存液と洗浄液は町の薬局では売ってないので、その眼科医から顆粒剤を分けてもらい、精製水で溶かして使用していました。今から思うと、私はコンタクトレンズ市場導入期の試験的な初期ユーザーだったかもしれません。米国製の直径が大きなコンタクトレンズを装着するには、目がぱっちりしていた私はちょうど都合が良かったのでしょう。コンタクトレンズを着用すると遠くまでくっきりと見えるようになりました。

遠くがくっきりと見えないのは我慢できないという十代の頃の経験が、背景ボケ嫌いにつながっており、被写界深度を異常なまでに気にするようになったのだと思います。

このレンズの最短撮影距離は0.5m。ピントがなかなか被写体に合わないのはなぜなのか?ボディーとレンズのこの組み合わせは、オートフォーカスが迷いやすいと私は勘違いしていました。原因は被写体に寄りすぎていたために、最短撮影距離よりも短くなっていただけでしょう。

Amazonでの実売価格が2万円代半ばとなったこのレンズ、価格からは想像できないほどシャープです。

このレンズの本来の用途?で撮影するのは初めてなので、記念に一枚。

Olympus PEN E-P5 w/Zuiko Digital 35mm F3.5 Macro

先日、紹介しましたクアラルンプール在住の街角カメラマン、Robin Wongさんの素晴らしい写真とブログに触発され、梅雨真っ只中の自宅周辺を被写体求めて散歩してきました。自宅周辺は街角というより里山なので、被写体は自然そのもの。

いつもはPEN E-P1に付けっぱなしになっているZuiko Digital 35mm MacroをPEN E-P5に取り付けて外に持ち出しました。マイクロではない4/3マウント用のこのマクロレンズは、物撮り専用レンズとして、普段はカメラを三脚に固定して撮影しています。被写界深度を深くするためにかなり絞ってスローシャッターでの撮影に使用することが多いです。屋外の被写体は風に吹かれて常時、揺れているので、スローシャッターが使えず、三脚は不要なわけですが、その分、シャッタースピードを上げてF値を小さくしなければなりません。

F値が小さい、つまり被写界深度が浅くなるということで、ピント合わせがより厳密になります。狙った被写体にピントが合っていないと、上の画像のようになります。被写体が昆虫であれば、近づきすぎると逃げてしまうので、35mm換算で70mmのマクロレンズは限界かもしれません。

F値を10まで絞っても合焦範囲は狭い。

今年もマツバギクがガレージのアプローチを飾っています。マツバギクのように背が低い植物を撮影する際は、電子ビューファインダー、VF-4を立てると撮影しやすくなります。

COSTCO Gifu Hashima

Misen Shimotsubo

名古屋で独自の激辛台湾ラーメンを提供する中国料理店「味仙」には20年以上前から通い続けていますが、今回は初めて千種区にある下坪店を訪れました。都心部にある矢場店とは異なり、すぐ隣に専用駐車場があるので、駐車料金を気にせずに食事できます。

この日は土岐プレミアムアウトレットから名古屋に向かいました。下坪店に専用駐車場があるのはGoogle Mapsストリートビューで確認済み。

店舗により味が少しずつ異なる味仙ですが、このお店はどうなのでしょう。午後6時過ぎですが、並んでいる人はいない。ちょっと不安ではありますが、人が多く並んでいる店だからっといって美味しいとは限らないし。

矢場店と比べて味は若干濃い目で麺の固さもちょっと違いますが、やはり味仙の台湾ラーメンは美味しい。

台湾ラーメンの他に焼きビーフンと青菜、にんにく炒飯、春巻を注文しました。店舗により異なるのは味付けだけではなく、量も異なるようで、このお店の場合はボリュームが多い気がしました。

追加で注文した春巻以外は矢場店同様に大変美味でした。

Digital Camera RAW Compatibility Update 6.20

表題の通り、OS X El Capitan用デジタルカメラRAW互換性アップデート6.20が公開されました。以下のカメラが新たに追加されました。(注記:*Canon RAW format only)

- Canon EOS-1D X Mark II*

- Canon EOS 80D*

- Canon EOS Rebel T6 / 1300D / Kiss X80

- Canon PowerShot G7 X Mark II

- Olympus PEN-F

- Panasonic LUMIX DMC-GF8

- Panasonic LUMIX DMC-GX7 Mark II / GX80 / GX85

- Panasonic LUMIX DMC-ZS100 / TZ100 / TX1

- Sony Cyber-shot DSC-RX10 III

Olympus PEN-FとSony Cyber-shot DSC-RX100 IIIがやっと?対応しています。Olympus PEN E-P1の頃と比べると、RAW対応がずっと早くなりました。

Fixing Toilet Tank with Fluidmaster Toilet Tank Complete Repair Kit (400AK)

「水道/下水道代が異常に高いので漏水しているのではないか?」との疑問が事の発端となり、雨の中、敷地内に埋設されている量水器(水道メーター)を調べてみました。量水器にはパイロットと呼ばれる赤いクルクルがあります。家屋内のすべての水栓を閉めた状態で、このクルクルが回転していれば、どこかで漏水していることになります。パイロットは回転していなかったので、漏水はないようです。試しに洗車時に使うホースから少し、水を出すと、回転しました。いつもより水を大量に使った記憶はありません。水道/下水道代は普段の1.5〜2倍もの料金になっています。

同じアメリカ人ビルダーが建てたログハウスにお住いのXさんに水道/下水道代のことについて尋ねてみると、その料金は異常に高いですとのことでした。

思い当たる原因が一つありました。水洗後の水がなかなか止まらないことです。トイレタンクが満水になるまでの時間がかなり以前から徐々に長くなっていましたが、家主と共にトイレのタンクも老朽化しているだろうからそんなものだろうと思っていました。(家主も水切れが悪くなっている。)陶器製タンクの蓋を開けて、水を流してみると、満水になった後もフィルバルブから供給される水は延々と流れ続けていました。

タンクが満水になるまでの時間を1とすれば、その3〜5倍ほど長く水が流れた後に水は止まります。水道代が高くなった原因は、無駄に水を流し続けていたこのフィルバルブであることがわかりました。より詳しくは、フィルバルブのトップ部分にあるガスケットにゴミが蓄積していることが原因です。ガスケット自体も劣化しているだろうから、トイレタンク内のパーツ一式を交換することにしました。

我々が住むログハウスもアメリカ人ビルダーが建てた完全輸入住宅であり、セントラルヒーティングを含め、電線とガス配管を除くすべての住宅用設備は、米国から輸入されたものが使われています。トイレやジャグジー付き浴槽、キッチンシンク、蛇口など水回り部品も輸入品であり、メンテナンスのことは何も考えずに建てた「訳あり物件」です。偏屈な我々はそこが気に入って、この中古ログハウスを購入したのですからそれなりに覚悟はしていました。

この「訳あり物件」に引っ越してから3年後、念願の木製ガレージ(これも100%アメリカンなキットガレージ)を建てた時に、日本から最も近いアメリカであるグアムに部品調達旅行に行きました。その時に、米国最大規模と言われていたKmartや電設、配管部品を扱うLEED ELECTRIC & PLUMBING SUPPLYに立ち寄り、日本国内では販売されていない交換用部品や消耗品をまとめ買いしました。その中に、トイレタンクの補修部品一式をキットにしたFluidmaster Toilet Tank Complete Repair Kit (400AK) が含まれていました。このキットを使う出番がやっと訪れたのです。今ではこの商品もAmazonから個人輸入することも可能なようですが、価格が異常に高い。グアムではUS$20もしなかったと記憶していますが、Amazonでは並行輸入品が¥16,371 + ¥1,020の送料になっています。ローカライズ(日本での生活に合わせた大掛かりなリフォーム)をせずにこの完全輸入ログハウスに住み続ける限り、メンテナンス部品を調達する目的で定期的にグアム旅行した方が安上がりです。水回り設備の消耗部品に関しては、2008年以降、毎年訪問しているシンガポールやマレーシアでも調達できるかもしれません。

既存フィルバルブのトップカバーにFLUIDMASTER KOHLERの刻印があります。恐らくFluidmasterがトイレメーカーのKOHLERにOEM供給した部品であると思われます。(日本で言えば、KOHLERがTOTO、Fluidmasterが三栄水洗製作所?)

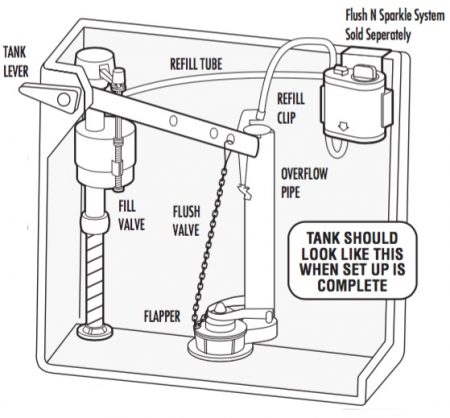

トイレタンクの部品一式を交換する前に、タンク内の構造と水が流れる仕組みを十分に理解しておく必要があります。上の画像にはFlush N Sparkle Systemが描いてありますが、これは別売部品であり、修理するタンクにはないシステムです。(リフィルチューブはオーバーフローパイプに直接つながっています。)タンクレバーを操作すると、フラッパーが開き、便器に給水されます。同時にフィルバルブから新しい水が供給され、オーバーフローパイプに繋いだチューブから便器に給水されます。所定の水位までフロートが上がると水が止まる仕組みです。

タンクに給水する水道管の元栓を閉め、タンク内の水をすべて排水し、残った水は洗車時に使う大きなスポンジで吸い取り、タンク内の部品一式を取り外しました。そして、タンクを便器に固定してある3本の真鍮製ボルトを緩めてタンク本体を取り外しました。既存パーツはトイレタンク > 円形ガスケット > プラスチック製ロックナット > 三角のガスケットとなっており、ガスケットは二つとも再利用できないことがわかりました。上の画像で黒く汚れているのは劣化したガスケット。

新しいパーツは、トイレタンク > プラスチック製ロッックナット > ラバーガスケットの順に取り付けます。(円形ガスケットは使わない。)

キットに付属するラバーガスケットを取り付けました。

3本の真鍮製ボルト、ラバーワッシャー、真鍮製ワッシャー、ナットもキットに付属するものに交換します。

作業は同居人が睡眠中でトイレを使用しない深夜に行っています。3つの小さな穴にタンクを固定するボルトを通します。下から1/2″の六角レンチ、上から大きなマイナスドライバーを使ってボルトを締めます。大きな穴の内側にフラッシュバルブのラバーガスケットを密封する形になります。(既存の三角のガスケットを再利用したら、排水時にこの部分から水漏れしました。)実は給水側のホース接続部分からも取付不良が原因で夜中に水漏れしたことは内緒。

元栓を閉めた状態でフィルバルブのトップ部分を反時計回りに1/8回転させてトップ部分を取り外します。そして、水が飛び散らないようにコップなどの容器を上から覆い被せてから、元栓を開け閉めして給水します。この工程は何が目的なのか、わかりづらい英文の取付方法説明書には記載がありません。目的がはっきりしないので、この工程を無視したら、給水チューブの方に水が流れずにトップ部分から水が流れました。目的はフィルバルブのトップ部分にあるガスケットのゴミやホコリなどの不純物を取り除くことにあるようです。新品のパーツ使用時でもこの工程を飛ばすと正常に機能しません。

タンクレバーは既存のものを再利用。レバーを操作して水を流してみると、所定の水位に達した時点で水はピタッと止まりました。これで無駄な水は流れなくなったので、水道/下水道代は元通りになるはずです。

トイレはその国の文化を表すと私は考えています。従来の日本のトイレは食習慣に合わせて水量を大と小で調節できるようになっていますが、アメリカのトイレはそのような調節ができない仕様になっています。水量としては大と小の中間ぐらいでしょうか。米や野菜を主食とした日本人の平均的な排泄量は、パンや肉を主食とした欧米人の平均的な排泄量と比べて多くなる傾向がありました。従って、勢いよく流れるように水量を調節する機能が必要だったということです。(ガダルカナル島、悲劇の舞台裏参照)

補修キットにはタンクレバーも付属していました。同じアメリカ人ビルダーが建てたログハウスにお住いのXさん宅のトイレも輸入製品が使われています。Xさんのお宅でトイレをお借りしたらタンクレバーが故障していました。タンクの蓋が半開きになっていて、フラッパーに繋いだチェーンを手で引っ張ると水が流れるようになっていました。連絡してみると、修理部品が入手できないので今も状況は変わらずということでした。

キットに付属のタンクレバーは初期状態ではタンクの前面に取り付けるタイプになっていますが、アーム部分は折り曲げることが可能だそうで、タンク側面にも取り付けできるようです。不自由されているので、この余ったタンクレバーをXさん宅のトイレに取り付けることになりました。

作業の難易度:5段階で4(慣れたら3)

上の50分33秒の長い動画は作業を終えてから視聴しました。作業する前に観ていたら、水漏れせずに済んだかもしれません。動画に登場する髪の毛の薄い人(人のことは言えない?)も取付方法説明書を読まずに作業されていると思われます。補修キットは$16で買ったと言ってます。ボルトのワッシャーは2枚重ねにする必要はありません。

OS X El Capitan 10.11.6 Public Beta 3 (15G19a)

本日、容量672MBのOS X El Capitan 10.11.6 Public Beta 3(15G19a)がApple Beta Software Program参加者に公開されたのでインストールしました。以下に、気付いた点を随時、列記します。

iOS 9.3.3 Public Beta 3 (13G29)

本日、容量30.2MBと30.6MBのiOS 9.3.3 PB3(13G29)がApple Beta Software Program参加者に公開されたので、iPad mini 4とiPhone 6にインストールしました。今回のアップデートで気付いた点があれば、以下に列記します。

Hotel Maya Kuala Lumpur

シンガポールGP観戦旅行の出発日が当初の予定より一日、早くなったので、経由するクアラルンプールでの滞在期間を二日にすることにしました。F1開催週であるこの時期にシンガポールでの滞在日数を増やすと宿泊費が高くなり、それを避けようとする節約志向が背景にあります。ペトロナスタワーに近い立地で、無料キャンセル可の五つ星、且つお手頃価格、さらにBooking.comでの評価が8.0以上のホテルを探していたら、これら条件をすべて満たすホテルがいくつか見つかりました。

中でもペトロナスタワーから徒歩数分圏内に位置するHotel Maya Kuala Lumpurが2泊でMR595.20(¥15,292)、朝食付きでもMR682(¥17,522)になっていました。差額は¥2,230なので朝食は一食分が¥558+税となり、お得感満載。しかも、Booking.comの実際的な評価によると、このホテルの朝食はかなり美味しいらしい。他にも+の評価としては立地、部屋の広さ、室内プール、バスルーム、宿泊客のみが利用できる13FのSky Loungeなどがあります。逆にマイナス評価で多いのはスタッフの応対があります。

特筆すべきはペトロナスタワーが一望できる、やはりこのSky Loungeではないでしょうか。午後9時から11時まではナイトキャップの時間帯で、コーヒー、紅茶、プチフールが宿泊客に無料で提供されるようです。Sky Loungeには広いバルコニーがあり、そこからの夜景は絶景だそうです。

Olympus Malaysiaのプロカメラマン、Robin WongさんもHotel Maya Kuala LumpurのSky Loungeから写真撮影されており、その様子がブログで紹介されています。(Olympusのカメラとレンズを使った写真撮影がテーマのこのブログ、文章も素晴らしい。) バルコニーの手摺が高い位置にあり、三脚が使えなかったためにすべて手持ちで撮影したという画像を公開されています。画像はすべて、Zuiko Digital 11-22mm F2.8-3.5レンズを装着したOlympus DSLR E-5で撮影したそうです。

ペトロナスタワーが地上階から先端まで見えているこちらの画像が撮影されたのはブログの日付、2012年5月29日だと思われますが、今でもこのような写真を撮影できるのかどうかはわかりません。地上階からタワーの先端まで見える所といえば、タワーの真下ぐらいで、少しでも離れると他のビルが視界を遮るのが普通です。

宿泊された部屋は象が室内を走り回れるほど巨大だったと書かれていますが、恐らくその部屋は67m²のDeluxe Suiteであると思われます。我々は象を連れて行かないので、34m²のStudioの朝食付きで十分です。部屋からペトロナスタワーが見えなくてもSky Loungeに行けば良いことがわかりました。

レンズはK&F Concept Nikon (G) – M4/3マウントアダプターを取り付けた、Tokina AT-X 116 PRO DXを用意しようと考えています。ボディーはOlympus PEN E-P5。この組み合わせならRobin Wongさんの写真と同じような画角になります。しかし、レンズが大きくて重いので、バランスが悪く、手持ち撮影には不向きです。

Kimi Räikkönen’s Comment on European GP

予想と期待に反してちょっと退屈なレースとなったヨーロッパGPですが、表彰台を逃したKimi Räikkönenは何と言っているのか、公式サイトを見ると、次のようなコメントが掲載されていました。訳しておきます。

Kimi: 「全体的に困難な週末になってしまってちょっとがっかりしている。楽しい週末になるだろうと思っていただけに。しかし、レースで車の状態は良かったしスピードもあった。あそこで白線をまたいでしまい、5秒ペナルティーを食らった。その後、ペレスとのギャップを維持して自分のポジションを守ろうとしたけれど、結局は何回か、周回遅れの車についてしまって、貴重な時間を失った。セバスチャンにポジションを譲ったことについては良かったと思っている。ペナルティーがあったから。しかし、セバスチャンに先に行かしたラップで2.5秒を失ったのは良くなかった。ペレスの前に留まることは間違いなくできたけれど、戦ってリスクを負う理由はなかった。明らかに、全然違うレースに今日はなっていたかもしれないけれど、起こったことすべてを考慮すると、結果はそれほど悪くはない。」

ピットレーン入口の白線をまたいでペナルティーを受けたのはKimi Räikkönenだけです。木曜にトラックの下見をしていなかったのでしょう。

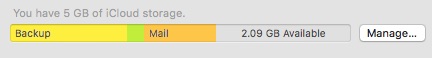

Managing iCloud Storage

System Preferences… > iCloudを確認するとiCloud保存容量の空きが2.0GBを切っていました。Backupsは1.8GBを消費しており、その内訳はiPad mini 4 (64GB)が964.7MB、iPhone 6が847.4MBでした。2台のiOS機器をバックアップしているのでこれは許容範囲内。問題なのはMailが1.4GBも消費していたことです。

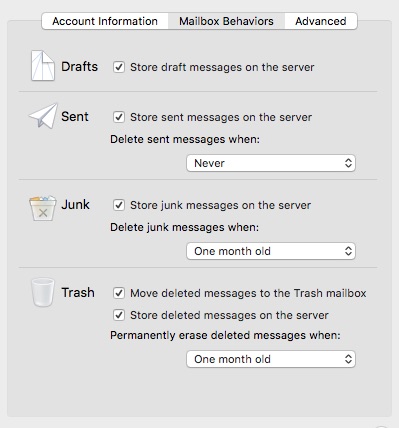

iCloudアカウントのMailbox Behaviorsは上の通り、下書き、送信済み、ジャンク、ゴミ箱のメッセージもすべてサーバーに残す設定にしてあります。これでは古いメッセージがiCloudのサーバーに溜まる一方。

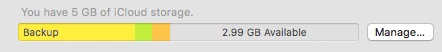

そこで、iMacのMail AppからiCloud受信箱と送信済みの不要なメッセージをゴミ箱に移動させ、削除済みメッセージとゴミ箱に移動させたメッセージを順次、消去しています。現在は、Mailが消費する容量は129.2MBになり、iCloudの空きスペースは2.99GB。

効率よく不要な古いメッセージを削除できるよう、iCloud受信箱と送信済みメッセージを、最も容量が大きなメッセージがトップにくるように並び替えてから、容量が1MBを超える不要なメッセージをすべて削除しました。

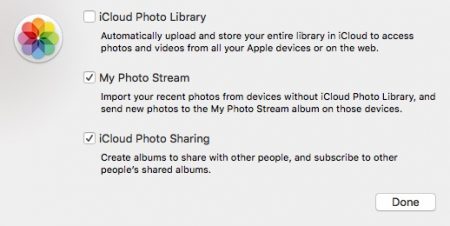

iCloudの容量を圧迫するものとして注意しなければならないのはMailだけではありません。Photosの設定も要注意。iCloud Photo Libraryにチェックを入れると、すぐにiCloudの容量を消費します。枚数は限られますが、My Photo Streamにチェックを入れておけば、同じiCloudアカウントでログインしているすべてのiOS機器で画像を閲覧することができます。

この状態なら現在の5GBの無料プランで、macOS Sierraを迎えられそうです。

yodobashi.com

購入する商品の価格や重量に関わらず、日本全国配送料金無料で届けてくれるyodobashi.comを初めて利用してみました。午前8時前に注文したら、当日中の配送になりました。えっ、こんな田舎なのに…

今回、注文したのは50GBのBD-R 5枚パック。午後9時頃に専用の配送車で商品は届けられました。¥2,000に満たない商品なので、Amazonなら配送料として350円がかかります。

上のyodobashi.comの梱包ボックスの画像は、Pixelmator 3.5で新たに採用されたマグネティック・セレクションを使って、ボックス部分のみを切り抜きました。画像によってはマグネティック・セレクションがうまく機能しないことがあります。Sony製BD-R 5枚パックの画像は多角形投げ縄ツールを用いて切り抜きました。

手順としてはSDカードからPhotosにRAW画像ファイルを読み込んでから、JPEGで書き出し、Pixelmatorで開き、必要な部分のみを切り抜いてコピーし、新しいファイルにペーストしてから、JPEGで書き出し、再度、Photosに読み込んで、画像処理してからFlickrにアップロードという、かなり面倒な段階を経ています。慣れれば、この一連の作業は定型化できるので、それほど苦にも思わないかもしれません。これまではこのような作業にはPhotoshopなどの画像処理Appが必要でしたが、今後はPixelmatorで可能だということがわかりました。