12月14日午後9時(JST)頃に極大を迎えるふたご座流星群。今年は15日午前0時前に輝度50.33%の半月が昇るので、暗い流星も含めて効率的に数多くを観察したい場合は、ふたご座Castorの近くにある放射点が高度20ºぐらいに昇る午後8時頃から日が変わって午前1時頃までが観察に適しています。月明かりが邪魔になる午前1時以降は月明かりの影響が少ない方角にカメラを向けた方が良いでしょう。

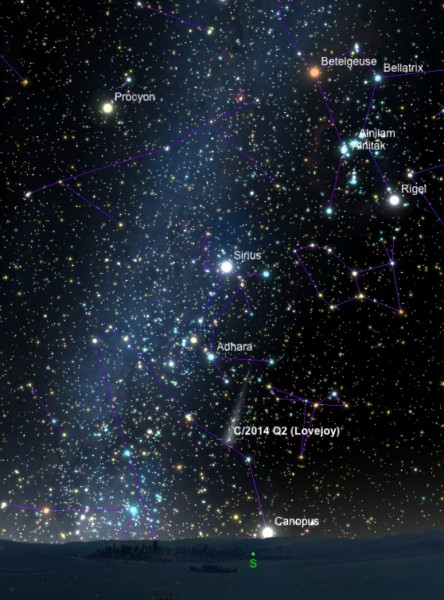

あるいは、15日午前1時過ぎに高度が14ºぐらいになるComet Lovejoy (C/2014 Q2) を探してみるのも面白いかもしれません。C/2014 Q2はオーストラリアの彗星ハンター、Terry Lovejoy氏が今年の8月17日に発見した5個目の彗星。近地点(0.469 AU)を通過する来年の1月7日には実視等級が5〜6等になると予測する人もいます。

彗星の光度を予測することは極めて困難であることは、去年、太陽に近づいた3つの彗星(Pan-STARRS C/2011 L4、Lovejoy C/2013 R1、ISON C/2012 S1)の例で実証済みです。去年のLovejoy (C/2013 R1) は予測されていた以上に明るくなり、ちょうど去年の今頃、ふたご座流星群極大時に35mm換算で焦点距離75mmのレンズで、青白く輝く彗星を流星と共に奇跡的に捉えることができました。

Lovejoy (C/2014 Q2) はすでに7等級台まで急激に増光しているようです。今年のLovejoyも予想に反して明るくなりそうです。近地点、1.29 AUを通過するのは2015年1月30日。