久しぶりの流星群(4月こと座流星群)の観察と撮影を試みました。極大時刻は午前3時頃の予測でしたが、午前1時を過ぎると東の空に半月が昇ってきたのでしばらくして退散しました。目視では4月こと座流星群に属すると思われる流星を4個、その他の流星を1個、確認できましたが、撮影はできていません。月が昇るまではほぼ快晴の空で、観察条件としては良好でしたが、防寒具を用意していなかったので、寒さに耐え切れずに極大時刻を前に撤収しました。

Category: Stargazer

Quadrantids 2014

しぶんぎ座流星群は1月4日午前4時頃に極大を迎えました。午前4時頃から一時間ほど、カメラを東の空に向けてインターバル撮影を行いましたが、雲と霞み(PM2.5?)の影響で、明るい星しか写らず、流星は一つも撮影できずに終わりました。この時期は天候条件に恵まれず、この数年間は残念な結果に終わっています。

Comet Lovejoy (C/2013 R1) and The Geminids

彗星Lovejoy (C/2013 R1) と流星、そして地上の風景を同じフレームに収めたいと希望しながら、凍てつくいつもの流星観察地で観察と撮影を続けると、その希望が叶いました。時刻は12月14日午前5時過ぎ。画像の中央少し左下に尾が長くなっている彗星Lovejoy。ヘルクレス座にある球状星団M13も左端に写っています。レンズ焦点距離50mm(換算75mm)では年間三大流星群とは言え、同じフレーム内に収めるのは奇跡的。使用したレンズは彗星ISONを撮影することを意図して購入したAF Nikkor 50mm f/1.8D。絞り開放ではコマ収差が現れるので、2.8まで絞っています。

Vixen POLARIEで追尾しながらインターバル撮影した6枚の元画像をStarStaXを用いてスタック(合成)すると、彗星の尻尾が判別しやすくなります。実はこの観察地から北東の低空がこんなに見渡せるとは思いもしなかったので、彗星の撮影を開始するのが少し遅れました。画像に写っている星を元にSkySafariでシミュレートしてみると、北東の空は高度6ºぐらいまで見えています。

この日の主な被写体はふたご座流星群に属する流れ星。冬を象徴する星座、オリオン座が山の向こうに沈む前にカメラを南西の空に向けました。この時、ふたご座流星群の放射点は天頂付近にあります。狩人オリオンに突き刺さるように天頂付近から明るい流れ星が降ってきました。

オリオン座が沈むと今度は北斗七星に平行して流れる流星を狙おうと、北の空にカメラを向けてインターバル撮影すると、何枚かに流星を捉えることができました。

これは間違いなく火球クラスの明るい流星ですが、残念ながら眼視で確認していません。ぼちぼちLovejoyが昇って来る頃だから双眼鏡を取りに行こうと車に戻っている時に流れたものと思われます。

放射点が山の稜線に近付いて来たので再びカメラを南西の空に向けました。眩しく感じるほど明るい星は木星。15秒露光のこの一枚の画像には放射点の左右に流星が二つ写っています。長い線は人工衛星。

今年もふたご座流星群は安定して多くの流星を見ることができました。次回の主な流星群、しぶんぎ座流星群は天候条件以外は最高の条件です。極大が日本時間で来年1月4日午前4時頃。月明かりはほとんど無視できるレベルです。

Geminids 2013

年間三大流星群の中でも最も安定して多くの流星が見られるふたご座流星群が12月14日15時頃(JST)に極大を迎えます。この週末は天候条件が最適とは言えないようなので、今夜の深夜から観察を始めた方が良いかもしれません。

12月13日午後12時追記:昨晩から今朝の早朝にかけていつでも観察+撮影ができるよう、待機していましたが、薄い雲が空の7割ほどを覆っていたので観察を断念しました。現在の天気予報では明日の未明は晴れそうです。

Comet Lovejoy (C/2013 R1) on December 9, 2013

久しぶりに朝まで晴れていて空が澄んでいたので、今が旬の彗星Lovejoy (C/2013 R1) を撮影してみました。今朝の彗星は北東の低空、かんむり座にありました。上の画像はAF Nikkor 50mm f/1.8Dを装着したNikon D7000で撮影。コマ収差を軽減するためにf/2.8まで絞り、ISO 1000、三脚固定で15秒の露光。彗星が中央少し上に入るように若干、クロップしてあります。

レンズをAF Nikkor 35mm f/2Dに交換して、ほとんど使われていないと思われる別荘を左に入れました。f/2.5、ISO 800、露光15秒。別荘が明るく写っているのは街灯の光を反射しているため。

双眼鏡を持参するのを忘れたので眼視では確認していませんが、彗星は減光しているように思います。70mm(換算105mm)、f/4.5、15秒露光の画像を5枚スタックしてあります。Vixen POLARIEで追尾撮影。尾が左上方向に伸びています。

Geminids and Comet Lovejoy (C/2013 R1)

毎年、12月上旬から安定して多くの流星が見られるふたご座流星群はピークが12月14日(土)午後2時45分。12月13日は輝度83.79%の明るい月が午後1時57分に昇り、西の空に沈むのが翌14日午前3時42分。月が沈む頃に彗星Lovejoy (C/2013 R1) が北東の空に昇ってきます。熱心な流星観察者にとっては月が沈んでから薄明が始まる頃までのおよそ2時間が流星観察に最も適した時間帯になると思われます。この時間帯に北東の空、地平線近くにカメラを向けておくと、彗星Lovejoyと流星の両方を同じフレーム内に捉えることができるかもしれません。

使用するレンズの焦点距離は短くなればなるほど、流星を捉えられる確率は高くなりますが、彗星をある程度、際立たせたいと思うのなら35mm換算で50mm以上のレンズは必要になるかと考えています。

Zombie Comet ISON

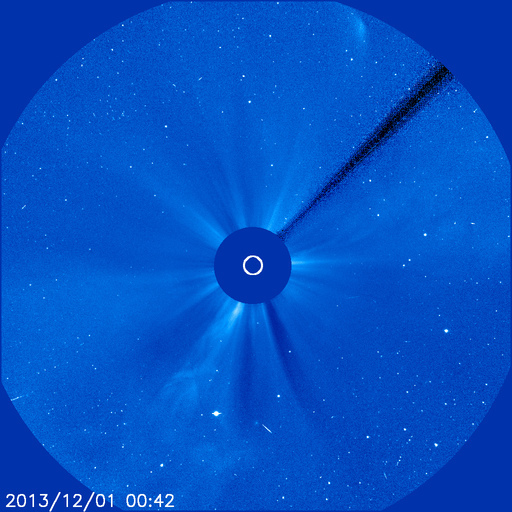

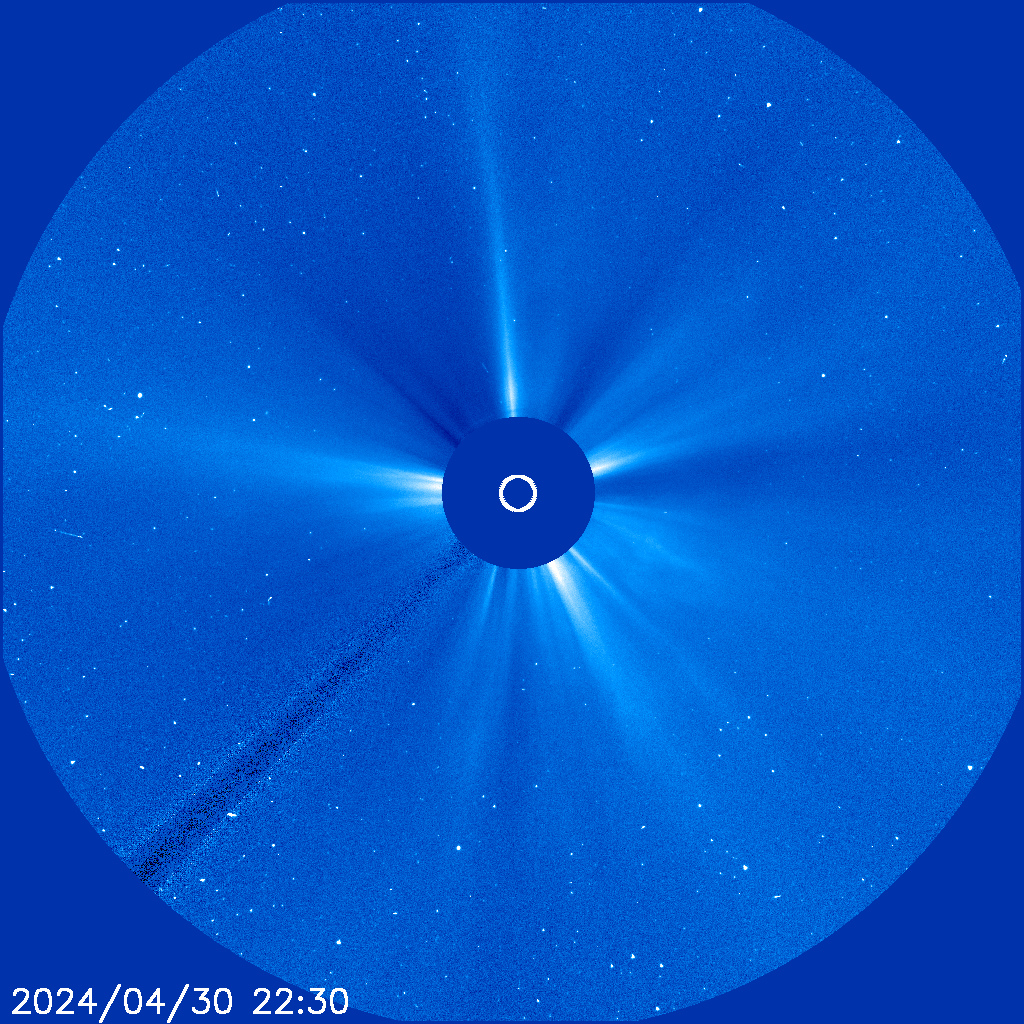

太陽最接近時に蒸発、消滅したと思われていた彗星ISON (C/2012 S1) が実は、その核の一部が残っているかもしれないとする修正報道が各メディアで行われているようです。Reutersが編集した上の動画(Google+ Hangoutでライブ中継された映像)に登場する天体物理学者は、当ブログで何度も引用している米国海軍研究試験所(Naval Research Laboratory)のKarl Battams氏。この人がゾンビー彗星と言っているわけではありません。ISONのような奇怪な活動を示す彗星は初めてだとはブログで書いています。

核の一部が生き残ったのであれば、肉眼で見えるかどうか質問する人が多いようですが、現時点ではわからないので、そうした質問にはうんざりしているとTwitterで呟いています。たぶん、肉眼では見えないだろうと言っていますが、予想は外れることが多いので期待できるかもしれないとも。肉眼で見えるかどうかは確かにわからないと私も思いますが、SOHO LASCO C3の画像から判断すると、尻尾が次第に長くなっているようなので、双眼鏡を使えば、来週辺りから見えそうです。但し、コマの部分は減光しているように見えます。

Comet Shoemakerを発見したカナダの天文学者、David H. Levyが彗星の性質に関して次のように言っています。

“Comets are like cats: they have tails, and they do precisely what they want.”

彗星は猫に似ている。共に尻尾があり、好き勝手なことをする。

12月1日追記: 彗星ISON (C/2012 S1) は今にも消滅しそうです。11月22日朝に見た姿が最後となりました。

Schrödinger’s Cat is alive!

NASA CIOCのサングレーザー彗星専門家であるKarl Battams氏は同僚のMatthewと共に、感謝祭の祝日を返上して、今朝、起こった奇妙な現象を解析しているそうです。Schrödinger’s Comet(シュレーディンガーの彗星)というタイトルのブログを投稿されています。「シュレーディンガーの猫」とは物理学者のシュレーディンガーが提唱した量子力学に関する思考実験の名称だそうで、それは被験者である猫の生死が重なり合った状態を示す実験だそうです。(生きている確率と死んでいる確率が同じになる。)

今朝、彗星ISON (C/2012 S1) が太陽に最接近した時にGoogle+でライブ中継されたGoogle Hangoutを観ていました。その時点では、SDO (Solar Dynamics Observatory) が捉えた画像で彗星核が確認できなくなったので、彗星は燃え尽きたものと解釈され、28日付けのポストで「11月29日05:00追記:ISONは残念ながら、消滅したようです。」を書いて私は床に就きました。

起床して、SOHO LASCO C2の映像を見て驚きました。遮蔽板から北に抜けた時には確認できなかった彗星が、しばらくすると再び姿を見せて増光している。太陽コロナ通過中にダストテールとコマが完全に消滅したように見えた(ここまではLovejoy C/2011 W3と同様)のが、奇妙なことに再び増光し始めたようです。核が少しは残っているということで、その核がなぜ望遠鏡で捉えることができなかったのかが謎だそうです。(Karl Battams氏が投稿したブログ記事参照)

これほどまでに予想外の活動を見せる彗星は、初めてのことだそうです。残った核が今後、消滅せずに生き残れるかどうかも現時点ではわからないので、地上から立派な尻尾が見えるかどうかも不明。

Comet ISON (C/2012 S1) Plunging Into The Sun

SOHO LASCO C3が彗星ISON (C/2012 S1) の太陽最接近の様子をほぼリアルタイムで伝えています。核がいつ崩壊してもおかしくない危うい状態ですが、画像を見ている限り、着実に増光しながら太陽に接近しています。画像の左下に見える明るい恒星は視等級1.09等、さそり座のアンタレス。CIOCの見解ではISONは典型的なサングレーザーの活動を示しているとのこと。核が完全な状態を維持しているかどうかはわからないそうです。無事に近日点を通過するかどうかもその時にならないとわからない。しかしながら、彗星は着実に増光しながら太陽に接近しているので、頭の部分に揮発性物質の塊が残っていることは確実。

無事に近日点を通過したように見えても核が完全に崩壊してしまった前例もあります。Lovejoy (C/2011 W3)のことを言っているのですが、この彗星は2011年12月に南半球で近日点通過後に素晴らしい姿を見せてくれました。近日点通過時に核が崩壊していたことが判明したのは近日点通過2週間後だったそうです。

ISON (C/2012 S1) はLovejoy (C/2011 W3) と同じような運命が待ち構えているのではないかと、CIOCのKarl Battams氏は考えているような気がします。だとすれば、今度は北半球に住む我々にも彗星の美しい姿を見れるチャンスです。

Karl Battamsのブログ記事(When Will We Know?)はこちら。

11月28日16:30追記:着実に増光して現在は光度が確実にマイナス等級。軌道に沿って伸びている白っぽいダストテールとより太くて長いイオンテール?の両方が確認できます。この後、消滅しなければ、29日午前3時半(UT + 9)頃に彗星は太陽に最も近付く近日点を通過します。もう、目が離せない状況です。サングレーザーが太陽をかすめる様子をほぼリアルタイムで確認できるのは、一生に一度の体験になりそうですから、今夜は長い夜になりそう。深夜から彗星は視野がより狭いSOHO LASCO C2の視界に入ります。

11月28日23:00追記:ついにSOHO LASCO C2の視野に入りました。近日点通過まで後、4時間37分。

11月29日05:00追記:ISONは残念ながら、消滅したようです。

Comet Lovejoy (C/2013 R1) on November 26, 2013

5日前に撮影した時よりも明るく、尾が伸びた彗星Lovejoy (C/2013 R1)。どんどん北に向かっていて、この日はりょうけん座にありました。ひまわり銀河とも呼ばれるM63の近くを移動中。200mm(換算350mm)の望遠で、ISO 1000、f/5.3、15秒露光で撮影した3枚の画像をStarStaxでスタックしてあります。StarStaxの設定はAverage + Increase Exposure by 1.2EVに設定しました。

撮影時(午前3時37分頃)の高度は、28ºぐらいと観察しやすい高さにありました。彗星ISON (C/2012 S1) は太陽接近中なので観察不可能。29日の近日点を前にして、彗星核が分裂または崩壊し、核はすでに存在しないのではないかと報告する人もいるようです。今、太陽観測衛星で捉えている画像は、塵の尻尾だけということです。

彗星ISON (C/2012 S1) 近日点通過まで後、2日。

11:40追記:太陽をかすめる彗星ISON (C/2011 S1) の様子はSOHO (Solar and Heliospheric Observatory 太陽・太陽圏観測衛星)が先ほど、捉えたようです。最新情報はこちらの公式サイトで確認できます。

Comet ISON (C/2012 S1) Seems To Be Intact

11月22日、日の出前の東の空は厚い雲が停滞していましたが、その切れ目に彗星ISONが時々姿を見せてくれました。この日は7 x 50の双眼鏡ではっきりと確認することができました。ISONを双眼鏡で確認できたのは初めてのこと。これから昇って来る太陽の反対方向に伸びる尻尾も双眼鏡で確認。ISONは中央少し下の雲の上。安定して増光しているようなので、近日点は無事に通過して期待された通りに大彗星になりそうな予感がします。

薄明が進んだ午前6時前でも低倍率の双眼鏡で確認できるので、後2、3日は(元)天文少年、少女でない人も双眼鏡または肉眼で観察できるようになるのではないかと思います。但し、近日点の前後数日は太陽にあまりにも近付くので、地上からの観察は不可能になります。太陽が昇った後の双眼鏡での観察は危険です。

この日、ちょっと大きな子猫が舞い込んで来ました。Cat ISON (C/2013 MG)と命名しました。尻尾、長いです。近日点通過まで後、一週間。

Comet Lovejoy (C/2013 R1) on November 21, 2013

近地点通過中の彗星、Lovejoy (C/2013 R1)を望遠レンズで捉えました。8×40、7×50の双眼鏡で容易に見つけることができます。但し、双眼鏡では星雲のようにもやっと見えるだけでエメラルドグリーンには見えません。彗星はどんどん北に移動しています。

今朝は彗星ISONは撮影していません。代わりにSpaceweather.com REALTIME COMET GALLERYにアップロードされた素晴らしい写真にリンクを張っておきます。スペインのカナリア諸島で撮影されたようです。85mmのレンズで三脚固定、ISO1600、露出6秒のシングルショット。この設定でこんなにも長い尾が写っているということは、彗星が相当、明るくなっているものと思われます。3等台でしょうか。

Mercury, Spica, and Comet ISON (C/2012 S1)

大きな赤道儀に載せた望遠鏡直焦点で撮影したダイナミックな彗星写真は他の人に任せるとして、私は小さなポータブル赤道儀に載せた標準〜中望遠レンズで撮影することに拘ります。11月20日の明け方に東の空に姿を現した彗星ISON (C/2012 S1) は二度目のバーストを起こした直後のようで、前回、見た時(11月16日)よりもさらに明るくなっていたように思います。

拡大しないと判別できないかもしれませんが、ISONは画像の中央に核の部分が青く写っています。上少し右の明るい星がスピカ、ずっと下左の雲の切れ目に見えているのが水星です。50mm (換算75mm) のレンズであれば、スピカと水星の両方を同じフレームに収めることが可能です。

上の一枚目を撮影した時刻はExifデータによると、午前5時12分。この時、彗星の高度は+02°21’。16日はわざわざ近くに街灯がない琵琶湖岸まで行って撮影したけれども、東の地平線まで見渡せるのなら今回の撮影地の方が条件が良い。自宅からも近いし。薄明時の観察、撮影なら、もともと空は明るいし、背後に街灯があったとしてもあまり大きな影響はありません。ISOを下げて、開放から少し絞り、露光時間も短く設定しなければなりませんが。

今回、カメラ機材を設置した場所は道路のガードレールに接触するほど近いところでした。極軸はポーラーメーターを使って合わせていますが、真北から少しずれていたようです。自分の車かガードレールがポーラーメーターと干渉したかもしれません。次回は早めに撮影地に到着して、POLARIEはガードレールと車から離した方が良さそうです。

二枚目の画像はおよそ10分後に撮影したもの。周囲の星と比べると、彗星ISONの光度は4等星台だと思われます。前回(16日)も4等星台になっていたと思われますが、その後、減光していたようで、再びバーストを起こしてまた明るくなったようです。

近日点通過まで後、9日。

Comet Lovejoy (C/2013 R1) on November 20, 2013

昨晩から今朝にかけて、久しぶりに空の透明度が高く、月明かりの影響を除けば、理想に近い空でした。夜明け前のISON彗星を撮影する前に自宅ポーチから地球に最接近中(6,140万km)のLovejoy (C/2013 R1) を彗星撮影用として入手したAF Nikkor 50mm f/1.8Dで撮影。50mm(換算75mm)のレンズでこんなに大きく且つ明るく写っている。フレームの中で最も明るいということは、3等星のおおぐま座プサイ星(Lovejoyの左上に写っている明るい星)よりも明るい2等星代?

今日は正体不明のレンズフィルターなしで撮影しました。明るい大口径単焦点レンズなら、カメラ背面の液晶モニターでピント合わせするときや、目的の星をフレーム内に入れる時に非常に見やすい。

Comet ISON Behind Clouds

天気予報通りであれば、日の出前には雲が切れて晴れるはずでしたが、自宅からすぐ近くの観察+撮影地に着くと、空の大部分を薄い雲が覆っている。暫く雲の切れ目を双眼鏡で探しましたが、彗星ISON (C/2012 S1) は見えず。Lovejoy (C/2013 R1) も雲の背後。撮影用の機材一式を車から降ろすことなく、自宅に戻りました。流星と彗星担当の元天文少年はこのような事態に慣れているので、がっかりはしていません。

天体の中でも彗星の観測や撮影には最も大きな困難を伴います。特に太陽をかすめるような放物線状の軌道を移動するサングレーザーと呼ばれる彗星は、太陽に接近するのが最初で最後なので、その光度を正確に予測することが事実上、不可能です。彗星核の構成物質の比率もそれぞれで異なるし、同じような軌道を辿っているとしても、地球からの距離もまちまち。楕円軌道を描きながら何度も周期的に太陽に近付く回帰彗星と比べると、放物線軌道を描きながら太陽に初めて大接近する彗星は、より多くの物質を放出すると考えられており、その量がどの程度なのかは誰にもわからない。そうした彗星は太陽接近時に核が分裂して消滅する可能性も高いと言われています。放出される物質の種類や量によって、尻尾の長さや色、形状が異なります。どの彗星も個性があり、過去に撮影された写真を見れば、それがどの彗星なのか、大体の見当がつくほどです。

彗星が見えるかどうかはその日の天候条件や観察地、月光の干渉程度に左右されるのは当然ながら、彗星自体の活動によって予想以上に明るく見えたり、突然減光したりもします。いつ消滅してもおかしくはない、予測不可能なそのようなサングレーザーこそ、数ある天体の中で私は最も大きな魅力を感じます。彗星ISONは期待通りに近日点通過後に立派な尾を見せてくれるかもしれません。あるいは近日点に到達する前に消滅するかもしれません。何れにしても一期一会ですから、それなりの対応で彗星観察と撮影に望む所存です。

追記:REAL TIME IMAGE GALLERYに世界各地から投稿された画像によると、現在、ISONはクラゲのような複数の尾が見えており、今にも崩壊しそうです。近日点通過まで後、11日。