昨夜から今朝にかけては雲一つない満天の星空でした。若干の靄があるものの、月明かりの影響がなく、流星と彗星を観察+撮影するには滅多にない機会でした。Lovejoy (C/2013 R1) が高い位置に昇るのを待ちながら、おうし座流星群に属する流星を三脚固定で狙いました。

カメラ(Nikon D7000)のインターバル撮影機能を利用して連続撮影した一枚に軌跡が長い流星が写っていました。枯れた木の間を右上から右下に向けて流れています。中央やや右下の明るい星は木星。右上にオリオン座の一部が写っています。流星が写っている辺りが赤くなっているのは街灯の光。おうし座流星群は数は少ないものの、超低速の明るい流星が多いのが特徴です。目視では他にもそうした特徴の流星を数個、確認しました。

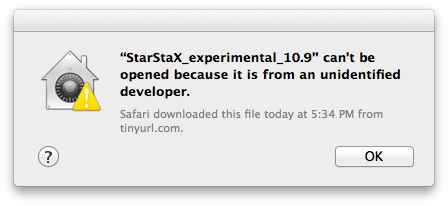

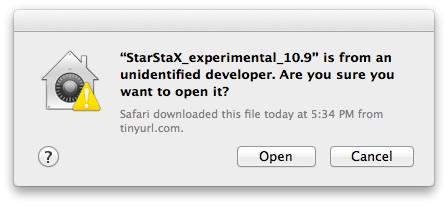

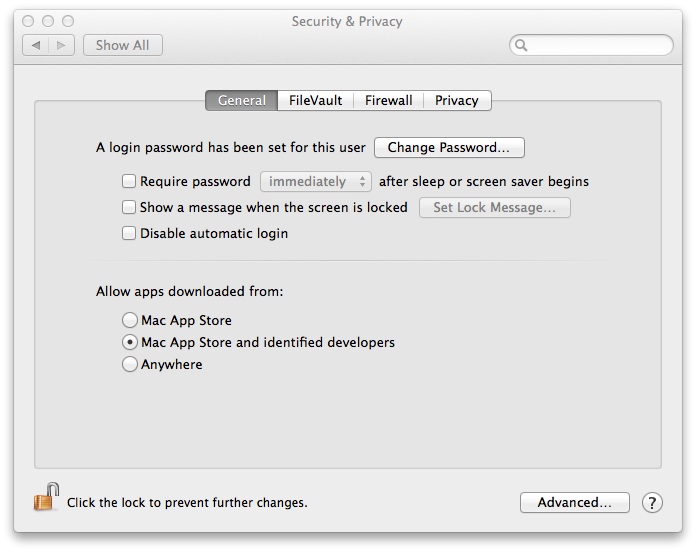

いつも利用しているMac用画像合成アプリケーション、StarStaxがOS X Mavericks未対応なので、Vixen POLARIEで追尾しながら、1/2星景モードで露光121.2秒の長時間撮影を試みました。天の川の密度が濃い部分が山に落ちて行きます。

木が邪魔にならないところに移動して、Vixen POLARIEを再設定。最近は極軸合わせに専らポーラーメーターを使用しています。ポラリエ本体にある北極星覗き穴が使い辛いので、ポーラーメーターを使っているのですが、撮影地の磁気偏角を考慮して東に7度ほどずらせば追尾精度は思いの外、高いです。北極星が見えていたので、ポーラーメーターで極軸を合わせてから、試しに使い辛い北極星覗き穴から覗いてみると、北極星が小さな穴の中に微かに見えました。

上の画像は広角端の70mm(換算105mm)で捉えたM44(プレセペ星団)とLovejoy (C/2013 R1)。散開星団にエメラルドグリーンの彗星が接近しています。

100mm(換算150mm)、露光60.9秒でもこの小さな赤道儀はかなりの精度で星を追尾しています。被写体を追いながらカメラの向きを回転させるように移動させるわけですから、星の追尾撮影は、超低速の流し撮りとも言えます。

200mm(換算300mm)、露光60.8秒になると、許容範囲ではありますが、彗星以外の星が流れています。

300mm(換算450mm)、露光38.2秒ではどうか?彗星とM44散開星団がぎりぎり同じ視野に入りますが、上の写真は被写体ブレしたというより、ピントが合っていません。望遠ズームレンズを使用して星の撮影を行う際は、焦点距離に応じて無限遠を合わせなければなりません。これはうかつにもそれを怠った失敗作。

同じ300mm(換算450mm)、露光43秒でもピントをしっかりと合わせると、望遠端でも許容範囲に収まる写真が撮れます。しかしながら、望遠端では追尾精度の問題で、露光時間を伸ばすことができないので、淡い彗星を際立たせることができません。望遠端ではおよそ40秒の露光が限界かもしれません。

ISON (C/2012 S1) が東の空に昇ってきましたが、7 x 50 の双眼鏡で確認することができなかったので、代わりにオリオン座大星雲を試し撮りしました。

このカメラ(Nikon D7000)で馬頭星雲を撮影するのは初めての試みですが、意外と綺麗な紫が写りました。焦点距離200mm(換算300mm)、30秒の露光でここまで綺麗に写るとは… (Apertureで大幅に補正してあります。)

この日も双眼鏡とカメラボディー、三脚などの機材は結露でびしょ濡れになりましたが、巻きポカのおかげでカメラに装着した望遠レンズは一度も曇ることなく、快適に撮影を続けることができました。