シーズン最後の釣行先は2年ぶりに訪れる危険な山岳渓流。早めに自宅を出ましたが、逆方向のガソリンスタンドで給油して、目的地に最も近いコンビニで弁当を買って、県境の車止めに到着したのは、出発しておよそ2.5時間後の午後1時ごろ。車止めから半時間ほど下流方向に林道を下ったところに、広葉樹の巨木が道を塞ぐように倒れていました。2年前はこんな状態ではなく、最近玉切りした様子だったので、木が倒れたのは今年のことかもしれません。薪として持ち帰りたいところですが、徒歩で重い丸太を30分も持ち運ぶのは不可能。

目的とする渓流が林道に最も近づく地点、帰りはここからこのほぼ垂直の崖をよじ登る計画です。錆びた太いワイヤーを両手で握って、体重を支えながら。

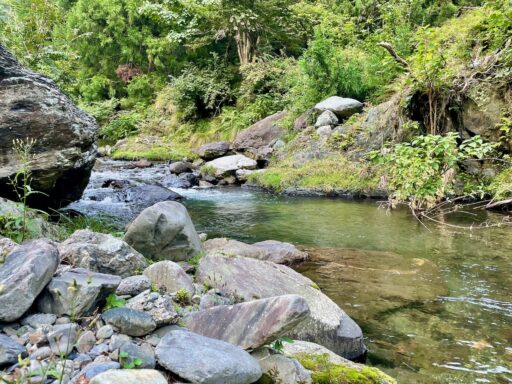

さらに15分ほど林道を下った地点から入渓しました。下流に向かって撮影した上の画像のどこかに栗鼠がいるはずなのですが。(動画には映っています。)滋賀県内で野生の栗鼠を目撃したのは初めてです。細い枝の上から飛び降りるようにして着水するのを見ました。しかも続けて2頭も。

滅多に人が入ることはない危険極まりない山岳渓流の源流部なので、釣れるだろうと思っていたら数投めで比較的大きなサイズの美しい岩魚が釣れました。

毛鉤を外すのに少々手間取りましたが、生きたままリリースすることができました。

水流の影響を受けにくいところで岩魚はしばらく休んでいました。

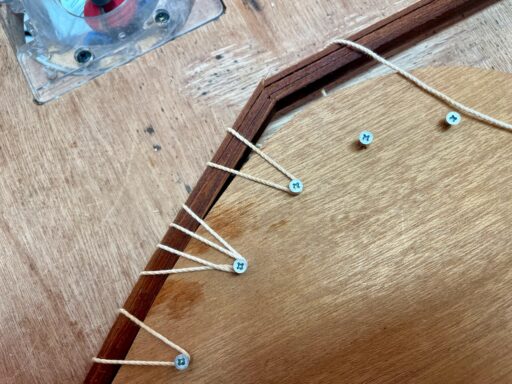

シーズン最終日はミシガン州のロッドビルダーが製作した年代物のバンブーロッドにバンブーロッド用フライライン、ORVIS製のクラシックなリールの組み合わせです。毛鉤はいつものアダムズドライフライを模したオリジナルパターン。

上の画像に写るポイントは以前、大物に出くわして、ティペットを切られた記憶があります。今回も大物がヒットしましたが、沈んだ倒木の下に逃げられました。岩魚は捕らえた獲物を岩陰など、安全な場所に持ち帰る習性があるようです。

一級ポイントの滝が見えてきました。滝の向こう側にワイヤーがある崖。林道を猿が数頭、通過するのが見えました。

滝の手前で小ぶりな岩魚が釣れました。源流部に近いこの辺りではアマゴは生息していないと思われます。私は見たことがない。釣れる魚はほぼ100%、岩魚。

100メートルもない短い範囲で、4匹ぐらいは釣れました。最後に釣り上げたこの小さな岩魚の画像データを調べると、撮影時刻は16時14分。これからイブニングライズが始まろうとしていましたが、安全を優先させて明るいうちに林道に戻ることにしました。

計画通りにほぼ垂直の崖をよじ登ろうとしたところ、自分の体重が重くてワイヤーで支えることができない。ウェイディングブーツは苔が生えた濡れた岩の上なら滑らないけれど、土でできた垂直の崖は滑る。2年前に遭難しそうになった時は、暗闇の中をワイヤーを頼りによじ登ることができたのに、今日はまだ日没前なのに、腕がパンパンでよじ登れない。足がしっかりと接地していない状態なので、両腕で全体重を支える必要がある。

一服しながら周囲の状況をよく観察すると、左手により緩やかな崖があることに気づきました。ワイヤーを頼りに垂直の壁をよじ登るのは諦めて、左手の崖を登ることにしました。何のことはない。腕力をそんなに使うことなく、四つん這いになって這い上がることができました。

VIDEO Gone Fly Fishing 2022 — Part 4 に戻る。