6個の沓石(束石)を設置する際におよそ200mm四方、深さ240mmの穴を掘る必要がありますが、穴を掘る道具はサイズや形状が異なる複数のスコップがあった方が良いだろうと思い、Astro Products製のステンレススコップを入手しました。 革紐が付属しますが、炎天下にしばらく放置していたら切れてしまいました。

先ずは義父から譲り受けたタケノコ掘り用の鍬で掘り下げながら、

APステンレススコップで砂利や土を取り除きました。200mmほど掘ると、粘土質になります。タケノコ掘り用の鍬は柄が短めなので、座った状態で掘ることができます。炎天下で立った状態で作業するのと座った状態で作業するのとでは体力の消耗度が全然違います。

沓石の上端がGLになるぐらいまでおよそ240mmの深さの穴を掘りました。北西側は水糸を頼りに難なく図面通りの位置に穴を掘ることができました。

水糸は遣り方に打った短い釘に結びました。作業中に水糸が緩めば釘に巻くことで張り具合を調整できます。1360mmは母屋布基礎からの距離。

ブロック積みした蒸発散設備が地中深くに埋まっており、鉄筋は補強用として使われていたようです。このコンクリートブロックは破壊して撤去しなければなりません。

タガネを使ってブロックを破壊し、沓石が設置できるようにしました。

深さ240mmの穴を掘った後、突き固めながら粒の大きさが異なる二種類の砕石(バラス)を穴に入れました。

沓石の高さが一定になるよう、幅150mmぐらい(本来は沓石底部の一辺の長さである200mmが理想)の板にGLの線を引き、簡易定規としました。2年前に細長いウッドデッキを製作した時も沓石を設置しましたが、高さが170mmの小さな沓石だったので、定規は不要でした。

手持ちの水準器が穴に入らなかったのですが、この簡易定規の上に水準器を載せると水平を確認することができます。しかし、この段階では厳密に水平を出す必要はありません。砕石の上にモルタルを敷く時に水平、垂直を出します。

道路に面した母屋南側で作業していると、犬やヤギの散歩をする近所の人が「何ができるのですか?」「ウッドデッキですか?」と声をかけてこられます。知っている人には「カーポートです。」と答えますが、知らない人には「ウッドデッキですか?」と尋ねられたら、「はい、そうです、暑いですね。」とか「いいえ、パーゴラです。」と答えるようにしています。

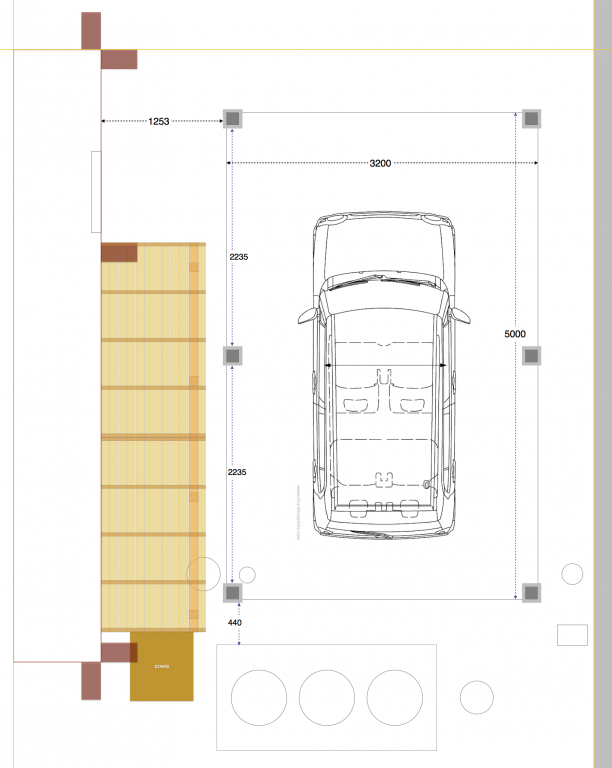

そんな会話をしながら作業していて、「パーゴラ」にしては大き過ぎるかなと思いながら、公共下水道に接続してからは使用していない合併浄化槽の上に駐車したSuzuki HUSTLER Aを見て気付きました。すでに大きな「パーゴラ」を南北方向にさらに700mmほど延長し、母屋とウッドデッキが後ろまたは前になるように車を停めれば、軽自動車が余裕で2台駐車できるということです。早速、iWork Numbersで図面を引き直して、全長を5,000mmから5,700mmに変更することにしました。

南の方に700mm延長するので穴を掘り直して遣り方と沓石を移動させました。仮りに固定した杉90mm角の柱は細長いウッドデッキのフェンスに使用していたもの。柱を取り付けた方が位置調整しやすくなります。

このナンテンも移植しなければなりません。

Wood Carport — Part 5へと続く。

Wood Carport — Part 3に戻る。