本日、iPadOS 16.1 Public Beta 4? (20B5064c) がApple Beta Software Program参加者に公開されたので、iPad 7thにインストールしました。

Month: October 2022

macOS Ventura 13.0 Public Beta 8 (22A5365d)

本日、容量915.4MBのmacOS Ventura 13 Public Beta 8 (22A5365d) がApple Beta Software Program参加者に公開されたので、Mac mini (2018) にインストールしました。

iOS 16.1 Public Beta 4 (20B5064c)

本日、iOS 16.1 Public Beta 4 (20B5064c) がApple Beta Software Program参加者に公開されたので、iPhone 12 miniにインストールしました。

Sawhorses Modified — Part 2

足の部分が高くなるので、脚を卓上スライド丸鋸で少し切断して短くします。枘継ぎはやめて切り欠き+ビス留めとします。

縦挽きで一苦労して製材した材を斜めにカット。

切り欠きする部分に現物合わせで墨線を入れて、

切り欠きの深さは15ミリとしました。

深い下穴を空けて長めのビス4本で固定しました。

面取りはトリマーと我楽多市でタダみたいな値段で買って来た専用の鉋で。この鉋、切れ味良いです。

馬の足として使うには勿体無いと思わせるほど、綺麗な材です。

馬二頭の改良作業が完了しました。重みが増すと共に安定感が向上しました。

Sawhorses Modified — Part 1

先日、いただいた分厚い板を足に使って、馬二頭を改良します。

丸鋸本体を交換した自作のテーブルソーで縦挽きします。両面から合計4回に分けて切削しました。

Makita製丸鋸のモーターはDIY用でも力があるので、刃を目一杯出して、両面から2回に分けての縦挽きでも大丈夫であることがわかりました。しかしながら、目一杯刃を出しても切削深さは48ミリなので、15ミリほど切削できない部分が残ります。

15ミリ分は手鋸で縦挽き。

厚みが110ミリはある分厚い板を縦挽きした後、鉋で表面を整えました。ここまでの作業で半日は要しています。今回縦挽きした木材は樹種は不明ではありますが、節がない上等品であることがわかりました。これなら家具にも使えそうです。

F1 Singapore GP 2022

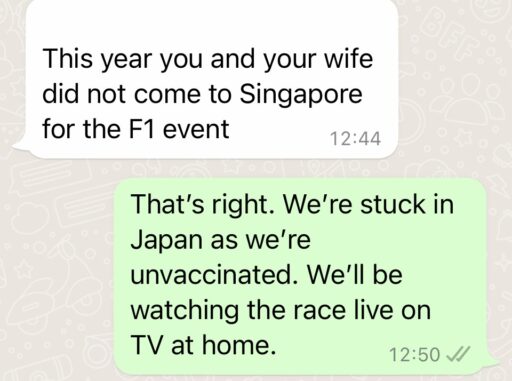

今年はF1観戦にシンガポールに来なかったの?と尋ねるメッセージがシンガポールの友人から届きました。前回の2019年までの11年間は、開催初年度の2008年以来、毎年連続で現地観戦していたので、13回目の開催となる今年も現地観戦するものと思われたのでしょう。

残念ながら我々は「安全で効果的なやつ(mRNA遺伝子ワクチン)」が非接種であり、陰性証明とか面倒な手続きが嫌で出国できず、今年は自宅でTV観戦することになりました。

TV観戦するために昨日、スカパー、Fuji TV Nextを再契約しました。契約初月は無料なので、11月末までの契約で残り6戦(シンガポール、日本、アメリカ、メキシコ、ブラジル、アブダビ)全てを視聴することができます。

昨日の予選と同様、決勝当日の夕方もスコールで、決勝開始時刻がおよそ1時間遅れの現地時刻午後9時5分。決勝開始時刻がこんなに遅れるのは初めて。決勝が10月も初めて。毎回、セーフティーカーが複数回出場するシンガポールGPは、規定周回数の61週を完走する可能性は低く、現地時刻で午後11時過ぎ(日本時刻では日が変わる頃)に長いレースが終わりそう。いつもは録画した放送を観るのは帰国後の火曜とか水曜なので、なんか変な感じがします。

開始時のタイヤはインターミディエイト。レース終盤で路面がほぼ渇いた時点で、スリックタイヤに履き替え。夜に降る雨は乾きにくい。

13回目のシンガポールGPを制したのは、セーフティーカー違反で5秒間のペナルティを被ったメキシコ人ドライバーのPerez (Red Bull Racing)。2位Leclerc (Ferrari)、3位Sainz (Ferrari)。2位のLeclercとの時間差は7.595sだったので、5秒間ペナルティを加算しても首位に変わりなし。

年間優勝争いは連チャン開催となる鈴鹿に持ち越されました。現在の首位はRed Bull Racing RBPTのVerstappenで341ポイント。2位のLeclercが237ポイントと大きな開きがあります。今週末の鈴鹿で決まるかもしれません。

Otsu Matsuri 2022 — Part 2

3年ぶりの大津祭は山建て+曳き初めから本祭に至るまでフル参戦の予定です。今回は5年前にオープンした「フレンドマート大津なかまち店」の駐車場に車を停めました。駐車料金が09:00〜20:30 30分/200円、最大料金600円は安い。

まずは駐車場から最も近い中堀町の孔明祈水山。

基本的に釘は使わない組み立て方は祇園祭の鉾と同じ。どの山も二階建てになっていますが、一階部分で平均的な身長の大人が立つことは不可。小学校低学年の頃、祖母が住んでいた白玉町の西宮蛭子山に幼い私は乗っていました。当時は鐘を叩く子供の数が多く、二階に上がって鐘を叩くのは交代制でした。この薄暗い一階部分で順番待ちしていたのを覚えています。

アーケードとなっている丸屋町商店街は一部の店舗を除き、現在はシャッター街となっています。昭和40年代は賑わっており、特に土曜の夜市は人でいっぱいでした。

旧東海道の京町通には西から月宮殿山、源氏山、今年休山する郭巨山、西行桜狸山と4基あります。道路が石畳となっているのは上の月宮殿山と源氏山の町内。

石畳の京町通は電線も地中に埋めてある。

上京町の月宮殿山のすぐ前には同級生の実家があります。

JR大津駅に隣接するビル1階で蕎麦定食を食べてから、大津祭を主催する天孫神社に立ち寄りました。子供の頃はこの神社を四宮と呼んでいました。

山建ての日は神輿の準備をするようです。

鍛冶屋町の西行桜狸山は3年ぶりの山建てに手こずっているように見えました。

COVID-19抗原検査キットの空箱がこんなところに。

我が母校、大津市立中央小学校のすぐ前を拠点とする南保町の猩々山。昭和40年代は休山中でした。

鯉が登る滝を取り付けた太間町の龍門滝山。ここにも同級生の実家があるはず。

屋根形状は少なくとも三種類はあると思いますが、柳町の殺生石山は切妻屋根。天井を張らずに化粧屋根裏となっている。

山建てが素早い玉屋町の湯立山は曳き初めが始まりました。

この町内にも同級生がいると言うか、13基の曳山を所有する全ての町内に同級生の実家があるはずです。私の記憶に残るのは男子ばっかり。今なお大津祭の曳山には囃子手として女子は乗ってはならないという習わしがあります。

猟師町の神功皇后山は本祭の時とほとんど変わらない曳き初め。

暑いので長袖のシャツを脱いで、iPhoneで動画撮影中。

なぜか、テントで屋根を覆う白玉町の西宮蛭子山。

大事な構造材がシロアリにやられているように見える。修復すべきでしょう。枘が浮いているのも気になる。

石橋山を所有する湊町は浜通りの最も西側に位置します。町名から察すると、この辺りに大津港があったのでしょうか。

駐車場に戻る前にもう一度、孔明祈水山に寄ったら、からくり人形の修復が完了し、100年ぶりに首が動くようになったという将軍、趙雲がなぜか山建ての日に曳山に乗っている。

Otsu Matsuri Yoimiya 2022へと続く。

Otsu Matsuri 2022 — Part 1に戻る。

Gone Fly Fishing 2022 — Part 5

シーズン最後の釣行先は2年ぶりに訪れる危険な山岳渓流。早めに自宅を出ましたが、逆方向のガソリンスタンドで給油して、目的地に最も近いコンビニで弁当を買って、県境の車止めに到着したのは、出発しておよそ2.5時間後の午後1時ごろ。車止めから半時間ほど下流方向に林道を下ったところに、広葉樹の巨木が道を塞ぐように倒れていました。2年前はこんな状態ではなく、最近玉切りした様子だったので、木が倒れたのは今年のことかもしれません。薪として持ち帰りたいところですが、徒歩で重い丸太を30分も持ち運ぶのは不可能。

目的とする渓流が林道に最も近づく地点、帰りはここからこのほぼ垂直の崖をよじ登る計画です。錆びた太いワイヤーを両手で握って、体重を支えながら。

さらに15分ほど林道を下った地点から入渓しました。下流に向かって撮影した上の画像のどこかに栗鼠がいるはずなのですが。(動画には映っています。)滋賀県内で野生の栗鼠を目撃したのは初めてです。細い枝の上から飛び降りるようにして着水するのを見ました。しかも続けて2頭も。

滅多に人が入ることはない危険極まりない山岳渓流の源流部なので、釣れるだろうと思っていたら数投めで比較的大きなサイズの美しい岩魚が釣れました。

毛鉤を外すのに少々手間取りましたが、生きたままリリースすることができました。

水流の影響を受けにくいところで岩魚はしばらく休んでいました。

シーズン最終日はミシガン州のロッドビルダーが製作した年代物のバンブーロッドにバンブーロッド用フライライン、ORVIS製のクラシックなリールの組み合わせです。毛鉤はいつものアダムズドライフライを模したオリジナルパターン。

上の画像に写るポイントは以前、大物に出くわして、ティペットを切られた記憶があります。今回も大物がヒットしましたが、沈んだ倒木の下に逃げられました。岩魚は捕らえた獲物を岩陰など、安全な場所に持ち帰る習性があるようです。

一級ポイントの滝が見えてきました。滝の向こう側にワイヤーがある崖。林道を猿が数頭、通過するのが見えました。

滝の手前で小ぶりな岩魚が釣れました。源流部に近いこの辺りではアマゴは生息していないと思われます。私は見たことがない。釣れる魚はほぼ100%、岩魚。

100メートルもない短い範囲で、4匹ぐらいは釣れました。最後に釣り上げたこの小さな岩魚の画像データを調べると、撮影時刻は16時14分。これからイブニングライズが始まろうとしていましたが、安全を優先させて明るいうちに林道に戻ることにしました。

計画通りにほぼ垂直の崖をよじ登ろうとしたところ、自分の体重が重くてワイヤーで支えることができない。ウェイディングブーツは苔が生えた濡れた岩の上なら滑らないけれど、土でできた垂直の崖は滑る。2年前に遭難しそうになった時は、暗闇の中をワイヤーを頼りによじ登ることができたのに、今日はまだ日没前なのに、腕がパンパンでよじ登れない。足がしっかりと接地していない状態なので、両腕で全体重を支える必要がある。

一服しながら周囲の状況をよく観察すると、左手により緩やかな崖があることに気づきました。ワイヤーを頼りに垂直の壁をよじ登るのは諦めて、左手の崖を登ることにしました。何のことはない。腕力をそんなに使うことなく、四つん這いになって這い上がることができました。