Olympus PEN E-P5ボディーにM. Zuikoレンズ(OLYMPUS M.17mm F1.8)とNikon Fマウント規格のTokina AT-X 116 PRO DX (AF 11-16mm f/2.8)を装着して星景写真の試写を行いました。画像はすべて、RAWで撮影し、Photosで補正しました。(DxO Optics for Photosも併用して補正)

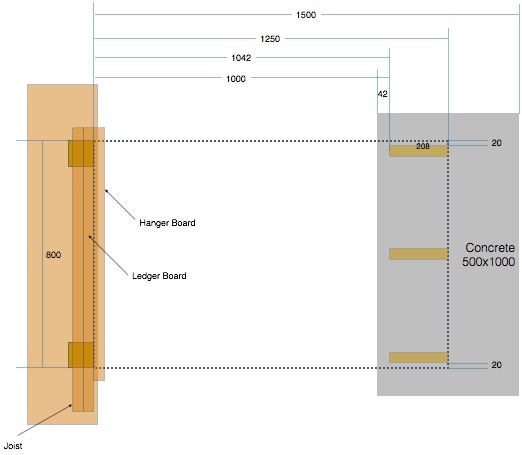

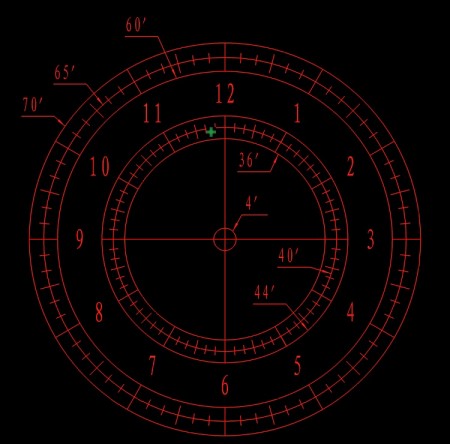

先ずは、OLYMPUS M.17mm F1.8を装着してISOは控えめの1000で絞り開放(f/1.8)、20秒の露光。ピントは背面液晶を拡大表示して木星をもとに合わせました。天頂付近にある星でピント合わせするときは、3.0型可動式液晶が便利。ピーキング表示色は白か黒の二択であり、白に設定しましたが、どちらを選んでも星のピント合わせには見づらくなるので、ピーキングはオフの方が良いかもしれません。このレンズ個体の特性か、距離指標が3mぐらいの位置で無限遠になりました。単焦点レンズなのに無限遠マークの位置でピントが無限遠にならないのは釈然としません。(3月7日追記:無限遠マークはフォーカスリングを手前に引くと現れる、「スナップショットフォーカス」用の距離指標であり、星空撮影時のマニュアルフォーカスではこの距離指標は参考にならないものかもしれません。)

長秒時露光時に電池を節約するため、バックライトはオフにしました。オンとオフを切り替える専用のボタンがないので、「Fnボタン機能」を「バックライト」に設定。Fnボタンを押すと背面液晶のバックライトがオフになります。VF-4は取り外しておかないと、ボタンを押してもオフにならないので注意。

最初の一枚を撮影した直後に背面液晶で画像を確認したら、赤い輝点ノイズが現れていて慌てました。やはり、熱ノイズが… 自作のレンズヒータ2号機が熱くなりすぎたのか?E-P5はE-M5などと同じSony製の撮像素子を採用しているので、高感度、長秒時の熱ノイズには優れた耐性を持ち合わせているはずなのですが。

カメラの「長秒時ノイズ低減」はオフに設定しているので、一枚目撮影時と同条件で、UNブランドのレンズキャップを取り付けてダークフレームを撮影しました。天体撮影ではダークフレームを撮影しておいて、パソコンで補正するときに長秒時熱ノイズを減算処理するのが一般的です。

上の画像は熱ノイズがわかりやすくなるよう、極端なレベル補正をしてあります。左上に写ってはならない母屋の破風が写っています。なぜだろう?レンズキャップはしっかりと取り付けてあります。しばし原因を考えると、レンズキャップに紐を通す穴から光が漏れていることが判明しました。応急処置としてガムテープで穴を塞ぎ、再度、ダークフレームを撮影。(「長秒時ノイズ低減」をオンにすれば、カメラが自動的にダークフレームを撮影し、減算処理してくれます。天体撮影や花火の撮影ではカメラに減算処理させている間、次の写真が撮れなくなります。)

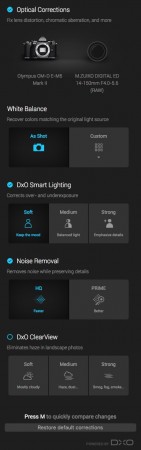

ISOを一気に2000まで上げました。特に高感度ノイズが増えたようには見えません。熱ノイズも気になりません。三脚固定で試写しているので、換算34mmの焦点距離で星をできるだけ点像にするには露出20秒ぐらいが限界です。熱ノイズを意図的に強調した二枚目の画像を除き、すべてDxO Optics for Photosでノイズ除去PRIMEを適用させています。ダークフレームで減算処理しなくても、輝点ノイズ(熱ノイズ)を除去できることがわかりました。保存時に時間はかかりますが、天体写真の画像処理にもDxO Optics for Photosは機能します。

撮影した画像を拡大表示してみると、周辺部にコマ収差が確認できますが、私の許容範囲内です。絞り値を一段か二段分、上げると収差が目立たなくなるかもしれません。ISO 2000でもノイズは少なく、除去可能であるので、星空撮影にもPEN E-P5とOlympus M. 17mm F1.8の組み合わせは十分に使えるという判断になりました。どちらかといえば、星空撮影に適しているかもしれません。

Part 2ではマウントアダプターを介して試写した結果を記録する予定です。

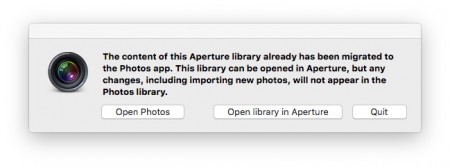

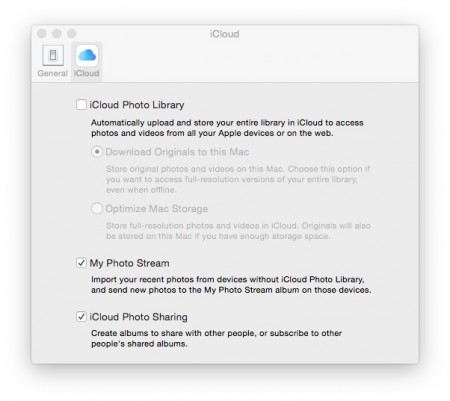

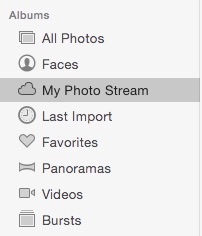

“Photos”はOS X 10.10.3パブリックベータ公開と共に試用を開始しましたが、PhotosのPreferences…で”My Photo Stream”にチェックを入れていても、Albumsに現れないというバグがあるようです。

“Photos”はOS X 10.10.3パブリックベータ公開と共に試用を開始しましたが、PhotosのPreferences…で”My Photo Stream”にチェックを入れていても、Albumsに現れないというバグがあるようです。