前回訪問時から1ヶ月以上が経過しましたが、Kwiksetの出入り口用鍵付きドアノブキットがアメリカから到着したとの知らせを受けて、開かなくなった玄関ドアの修理をするためにご近所のお宅を再び訪問しました。玄関ドアが故障して使用できなくなってから、もう何ヶ月も経っていて、相当不便を強いられているようなので、何とか私が修理できればと思い、修理作業を再開しました。(建物を建てたアメリカ人ビルダーは日本にはいないし、いつも修復やリフォームを依頼されている工務店の担当者も海外に赴任中で修理の依頼ができないとの状況です。)

ドアが開かない原因はノブを回転させてもラッチボルトがストライクから完全に引っ込まないことです。前回は屋外側と屋内側の両方のノブを取り外して、ラッチを動かそうとしたけれども動かず、ドアが開かないままの状態でした。何が故障しているのか、よくわからないので、既存のドアノブキットと同じブランドの同等品を入手し、キット全部を丸ごと交換することになりました。

ドア自体をドア枠から取り外さない限り、引っ込まなくなったラッチボルトを取り外すことができないので、重い木製ドアを吊り下げているヒンジを外すことにしました。先ずはヒンジのピン3本を抜き、屋外側からドアにあて木しながらハンマーで叩いたら上と真ん中のヒンジが外れました。(このドアは米国仕様の内開きになっています。)しかし、下のヒンジがどうしても外れません。小さなハンマーで叩くとドアに傷が付きそうだったので、一旦、自宅に戻って、大きな木槌を持参しました。小さなハンマーでは外れなかったヒンジの近くを木槌で一度か二度、叩くとヒンジが外れ、ドアが数ヶ月ぶりに開きました。

ドアノブを回転させてもラッチボルトが引っ込まない原因は、デッドラッチ・プランジャーが折れていることでした。デッドラッチ・プランジャーが破損した原因は不明。

ドアを元に戻す前にヒンジをチェックすると、緩んだビスが何本も見つかりました。緩んだビスはすべて取り外し、ビス穴を割り箸と爪楊枝で埋め木してからビスを締め直しました。

この手法は、ドアの修理方法を紹介するYouTubeに投稿された動画を参考にしました。

床に擦れた痕があることから推測すると、ヒンジの緩んだビスが原因で、ドアが若干、傾いた状態になっていたと思われます。そのために、デッドラッチ・プランジャーが破損したと考えられなくもない。

手前が破損したラッチ。今回、届けられたキット付属のラッチは全く同じ製品だと思われます。

上の画像は新しいラッチを取り付けている様子ですが、向きが逆になっています。これでは内開きのドアが閉まりません。後から取り付け直しました。

屋外側、屋内側両方のドアノブを取り付けて、修理完成。手作りの美味しいアップルパイとコーヒーを頂き、破損したラッチと取り外したドアノブを自宅に持ち帰りました。ここで、「作業の難易度:5段階で3」と書きたいところですが、私としては今回の修理作業に100%満足できていません。新しいドアノブのサイズが小さく、持ち帰った古いドアノブは再利用可能なはずだから。(現場では古いドアノブを取り付けることができませんでした。)

自宅で古いドアノブのメカニズムを十分に理解すると、再利用できることがわかりました。シリンダーがドアノブの付属部品になっているので、ドアノブを再利用すれば、これまで使われていた合鍵が使用できます。夜になりましたが、再度、お宅を訪問し、ドアノブを取り替えました。

作業の難易度:5段階で4

Kwikset Keyed Entry Knob — Part 1に戻る。

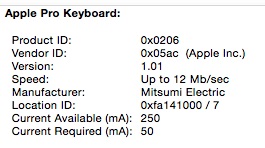

About this Mac > System Report…を見ればApple Pro Keyboardを問題なく認識していることがわかります。キーボードの基板にも書いてありましたが、メーカーはMitsumi Electric Co., Ltd.(ミツミ電機)のようです。製造国はマレーシアになっています。

About this Mac > System Report…を見ればApple Pro Keyboardを問題なく認識していることがわかります。キーボードの基板にも書いてありましたが、メーカーはMitsumi Electric Co., Ltd.(ミツミ電機)のようです。製造国はマレーシアになっています。