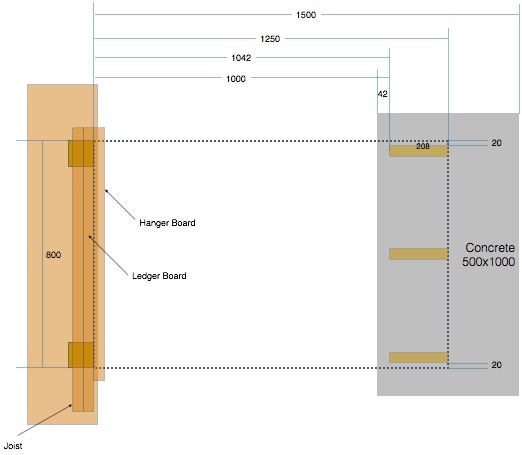

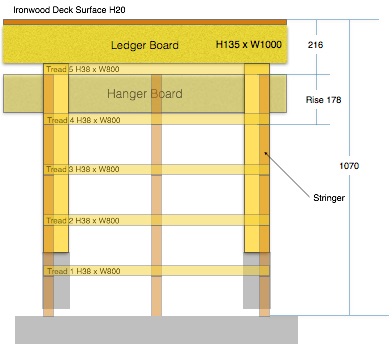

解体、製作中のウッドデッキの図面(Plan 1)がほぼ完成しました。当初は図面なしで改修できるかと考えていましたが、解体し始めると結局、全撤去して根太と束石だけ再利用しながら大きさと形状を変更して、一から組み立てることになり、図面が必須となりました。

施主様の希望を最優先するには必要となる資材の発注と製作開始前に図面を見てもらって、より具体的にイメージできるようにしなければなりません。本来はSketchUpなど、3DのCADを使って製図すれば、完成後のウッドデッキを立体的にイメージすることができますが、使い慣れたアプリケーションが手元にないので、作成した図面は平面図になりました。

図面の作成にはApple純正スプレッドシート、Numbersを使用しました。Numbersを使って本格的な図面を引くのは初めてでしたが、表計算では使い慣れているので、製図にもすぐに慣れました。物差しの単位がポイント、インチ、センチメートルからしか選べない(ミリメートルが選択できない)ことや、ミリ単位でオブジェクトの配置やグリッドへの吸着ができたりできなかったりする、あるいは物差しを自由に移動できないなど、CADとして使い辛い部分もありました。ミリ単位でのオブジェクトの配置に関しては、座標軸に数値を直接、打ち込む必要がありました。

Numbersで製図する最大のメリットは、仕上がったファイルをiCloud Driveを介して共有できることです。家庭用プリンターでは印刷できない大きなファイル(縮小すれば数字が読めない)をOSプラットフォームに依存することなく、修正と改良を重ねた最新ファイルをブラウザーで閲覧することができます。施主様だけではなく、製作する人も現場で図面を見ながら作業ができます。iPhoneの小さな画面でも拡大すれば数字はくっきりと読み取れます。すべてのオブジェクトを一時的にロックしておけば、タップやピンチアウトの操作時にオブジェクトがずれることもありません。

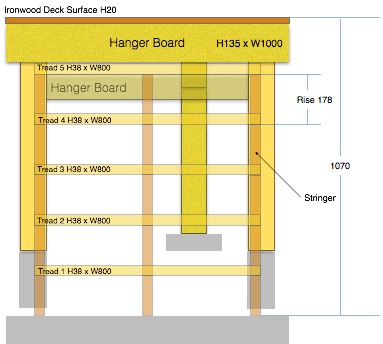

ウッドデッキの製作工法に関しては、日本では束柱を二枚の根太で挟むサンドイッチ工法がより一般的に採用されるようです。モノマニアックな私としては、根太の枚数と束石と束柱の数が比例して、強度上、必要以上に束石が増えるサンドイッチ工法は避けたいと考えました。デッキ床面までの高さが低い(例えば、50〜60cmほど)場合は、屈まない限り、足元は良く見えないので、どんな外観でも強度面で問題がなく、製作が容易であればそれで良いということになりますが。

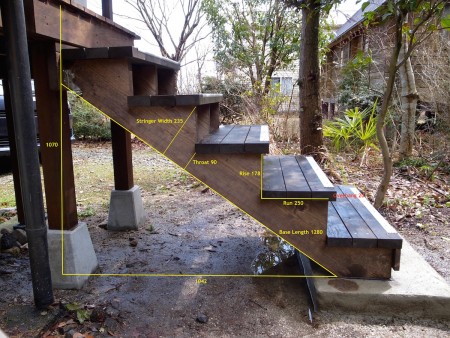

今回、改修するウッドデッキは母屋のログハウス土台の高さに合わせてあり、デッキ床面の高さが場所によっては1メートルを超える高床式になっています。足元が丸見えであり、必要以上に束柱と束石が多くなりがちなサンドイッチ工法を採用すると、資材に要する費用が増えるだけでなく、見栄えに関しても、たとえそれが裏庭に製作するデッキであったとしても、許容できないということになります。

解体中のデッキは、必要最低限で一列に配した束石と束柱の上に4×8の長い大引きを載せ、その上に比較的短い間隔で配した2×6の根太を直角に固定する「大引き工法」が採用されています。この工法は見栄えは良いけれども、重くて大きな大引きを水平に束柱の上に載せるのが極めて困難であるという製作上の大きなデメリットを抱えています。慎重に製作しても束柱と大引きの間に隙間ができてしまうかもしれません。解体、撤去中のデッキも、大引きが浮いているところがあり、1×4材端材で束柱の高さを調整してありました。浮いていないところも見栄えを揃えるために(粗を隠すために)すべての束柱と大引きの間に端材が取り付けてありました。この部分がサンドイッチになっていて不恰好ではありますが、新たに製作するデッキにもこの案を参考にしようと考えています。

Part 10へと続く。

Part 8に戻る。