相欠きを加工する際は丸鋸を入れる回数が多ければ多いほどきれいに仕上がります。未乾燥の杉は径が細い間伐材であるためか、すべて心持ち材。赤身の部分は耐水性に高いとされています。

四角穴のコーススレッド4本を使って柱に固定。切り落とした部分は柱の上部木口と同じ90 x 90mm。上を向いた木口を雨水から守るために相欠き加工を施しました。前面手摺の部分は3本の角材を柱の位置で継いでいます。

手摺接合部を上から見た様子。この部分は雨水が直接降りかかるので、ステンレス製コーススレッドを使用。継いだ部分の隙間から入る雨水は相欠き部分で止まるはずです。柱の木口を水から守るために工夫してあります。

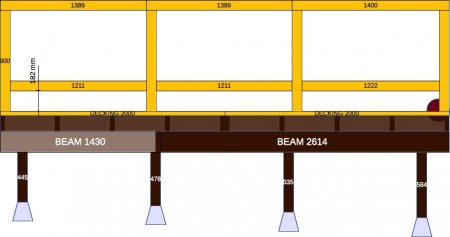

下の方の補強材は床材からの高さが一定(182mm)になるように、2本の当て木の上に置いてからコーススレッド斜め打ちで固定しました。始めに上から斜め打ち2本。

次に当て木を取り除いて下から斜め打ち2本。順序が大事です。

手摺兼フェンスがほぼ完成しました。しかし、一つ解決すべき大きな課題が残りました。当初、西側(奥側)に階段を取り付ける予定だったので、母屋のログウォールとは固定していません。ログウォールに固定した東側(手前側)にぐらつきはありませんが、西側半分は仮り留めしてある筋交いを外すとぐらつきがあり、手摺にもたれかかることができないので手摺として機能しません。

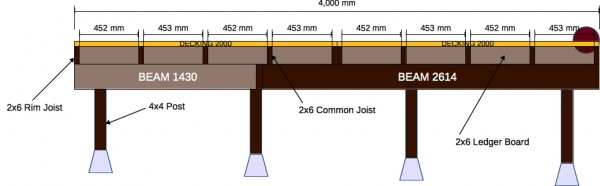

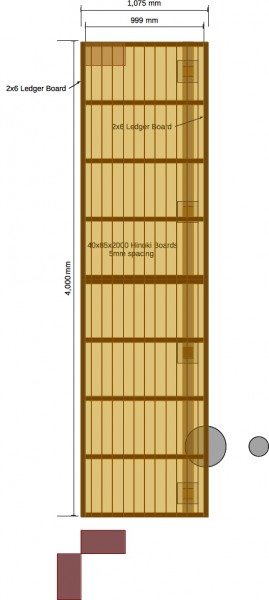

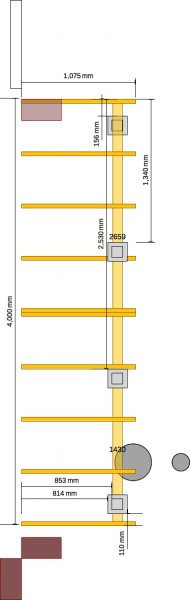

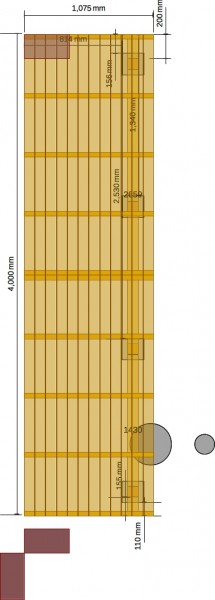

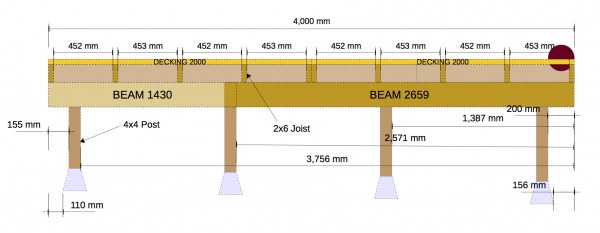

この細長いウッドデッキは地面から束石(沓石)> 束柱 > 大引 > 根太 > 床材の順に組み上げる、難易度が高い「大引工法」を採用しました。上からの荷重に対して極めて丈夫な構造であり、足元の見栄えが良い反面、地面から手摺の高さまで、床材を貫通する通し柱が設置できないという短所があります。手摺兼フェンスがぐらつくのは、手摺の柱とデッキ本体の柱が別の木材であることが原因です。

この問題を解決するため、西側に取り付ける予定だった階段を断念し、東側と同じように母屋ログウォールに固定する手摺を取り付けて、中央の柱2本に別の補強金具を追加することにしました。