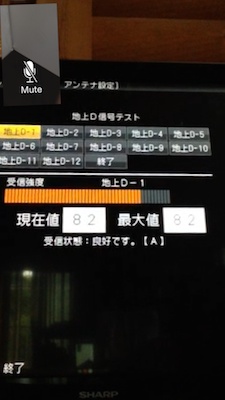

Part 1、Part 2とはしたくはなかった話題ですが、コウモリとの格闘は続きます。東側棟木上方の屋外側隙間を大工さんに埋めてもらってから、しばらくして、今度は西側の棟木上方の隙間から屋内に糞が落下するようになりました。西側の軒下にも東側と同じような隙間があり、そこからコウモリが出入りしているに違いないと考えた私は、足場の最も高いところに登り、軒下を確認してみると、やはり隙間がありました。棟木上方の隙間の幅は10mm程度と、東側と比べると小さな隙間です。

東側と同じように左右にある棟木上方の隙間を塗装した細い角材で塞ぎました。木口の部分には大工さんが言っていたように隙間はありません。ハンマーが振れない狭いところなので、角材は屋根裏の板材にビス留めしました。

これで屋根裏へと通じるコウモリの浸入口は完全に塞ぐことができたと安堵したのも束の間、夕食を終えて暫くすると、二頭のコウモリが屋内を飛び回り、Cat ISONがコウモリを捕まえようと家中を走り回るという事態が発生しました。窓とドアを全開にして、逃げ場を探すコウモリを追い回すこと小一時間。漸く、二頭のコウモリは全開にした窓かドアのいずれかから屋外へと飛んで行きました。多分。

糞が落下していた棟木西側の近くに戻ると、屋根裏からまだ羽の音が聞こえてきます。少なくともまだ一頭は屋根裏に残っています。屋外側は東側も西側も隙間を塞いだので、出て来るとすれば、屋内側の隙間です。その隙間からコウモリ忌避剤を散布し、しばらく様子を見ていると、Cat ISONが反応。残っていたと思われる一頭が、隙間から屋内に出てきて、逃げ場を探そうとまた家中をコウモリが飛び回り、猫が追いかけます。先ほどと同じように、ドアと窓を全開にしたら、屋外へと飛んで行きました。多分。

これでコウモリの件は終わりにしたいのですが、まだまだ油断はできません。

8月6日追記:今日は午前2時過ぎぐらいまで屋内に姿を現したコウモリとの格闘が続きました。上で全開にしたドアと窓から外に飛んで行ったと書いたのは恐らく、誤りであり、屋内の暗いところで羽を休めていただけのようです。結局、追い出しに成功したコウモリは4頭。その内の3頭はCat ISONがジャンプして捕獲、1頭は全開にしたドアから出て行くのを確認しました。まだ、屋根裏に行き場を失ったコウモリが残っているかもしれません。

8月7日追記:

コウモリが屋内を飛び回る事態は8月5日の夜から6日早朝にかけて起こりましたが、それ以来、コウモリの姿は見えず、屋根裏から怪しげな音も聞こえません。コウモリの浸入口となっていた棟木周辺は完全に塞ぐことを目標に、西側棟木と壁が接する部分にあった隙間を縄で埋めました。この部分は屋根裏には通じていませんが、住処を失ったコウモリが壁に巣を引っ越すことも十分に考えられます。