ストッパーとなる脚の部分の作り方を少し変更しました。脚部の材は加工しやすいラワン材。

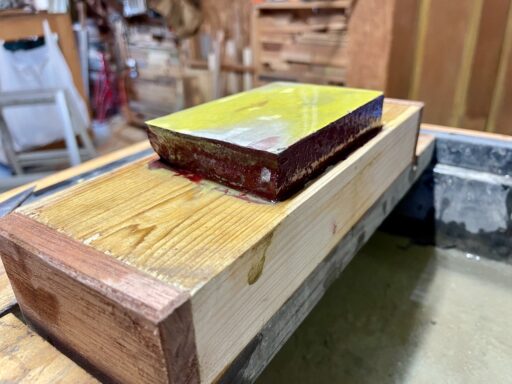

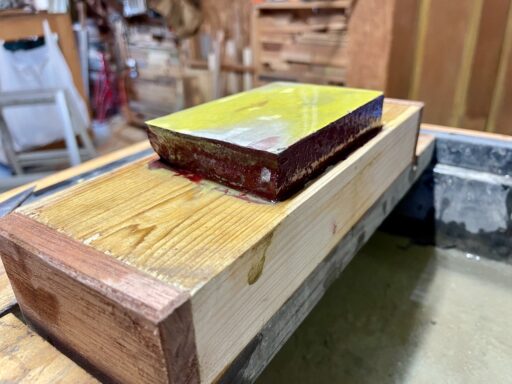

側面をカシューで養生しました。

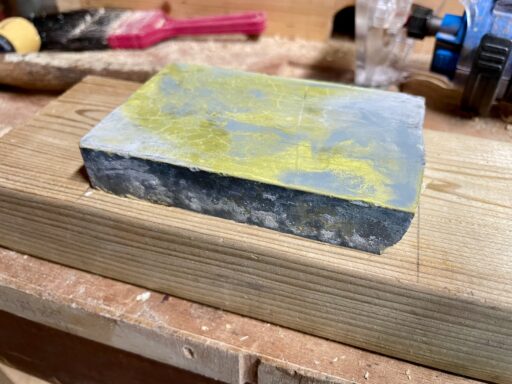

この謎めいた砥石で研ぐと刃先が光ります。

二つに割れたもう片方の砥石にも専用の砥石台を作りました。こちらはWRCの台とラワンの脚部。

Making Whetstone Bases — Part 9へと続く。

Making Whetstone Bases — Part 7に戻る。

Apple, Photography, Stargazing, Woodworking, "Garage Life", F1, Fly Fishing

ストッパーとなる脚の部分の作り方を少し変更しました。脚部の材は加工しやすいラワン材。

側面をカシューで養生しました。

この謎めいた砥石で研ぐと刃先が光ります。

二つに割れたもう片方の砥石にも専用の砥石台を作りました。こちらはWRCの台とラワンの脚部。

Making Whetstone Bases — Part 9へと続く。

Making Whetstone Bases — Part 7に戻る。

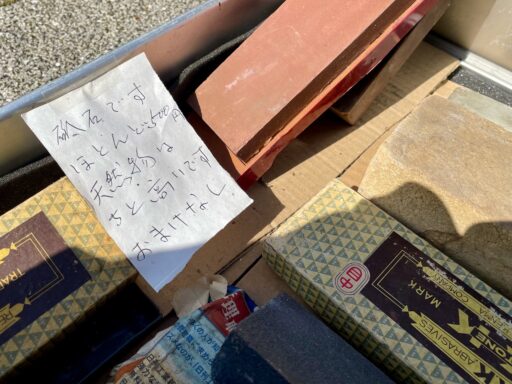

人造なのか天然なのか、正体がはっきりしない仕上げ砥石。この砥石で研ぐと刃物がよく切れるので、専用の砥石台を製作することにしました。

こちらは裏側。この裏側だけ見るといかにも天然砥石ではありますが、このまだら模様は接着剤かカシューかもしれない。

トリマーで4ミリほど掘り下げました。今回は台に桧2×4材を使用しています。

カシューで側面を養生する予定です。

Making Whetstone Bases — Part 8へと続く。

Making Whetstone Bases — Part 6に戻る。

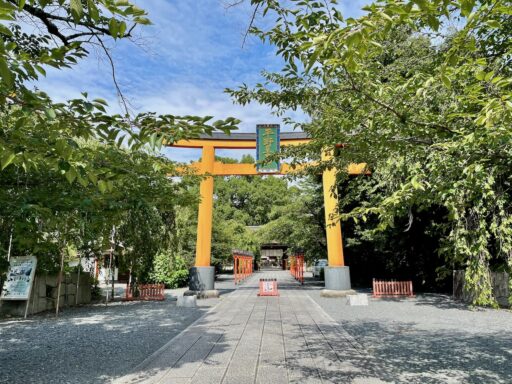

天神さんには先月は来ていないので2ヶ月ぶりになります。いつもの駐車場に車を停めて、平野神社に近い北西方向から南下しました。

先ずはいつものおじさんのところで、掘り出し物を物色。私が手にしているこの特殊工具は何だろう。

シドニーから来たという、外国人観光客が近くの露店で古地図を何枚も買っていました。古地図とは言ってもそんなに古くはない。恐らく昭和レトロな地図を1,000円〜3,000円で。こんなものが高く売れることに驚きました。

一通り、見て回った後に、最初のおじさんのところにあった割れた砥石が気になり、再び訪れるとその砥石がまだありました。人造砥石だろうと思い、店主に尋ねるも「わからない」とのことでした。天然のようにも見えるこの砥石、指先で触れるとツルツルなので、仕上げ用の砥石であることは確か。価格を尋ねると、500円!

今回の掘り出し物。2点合わせて600円。

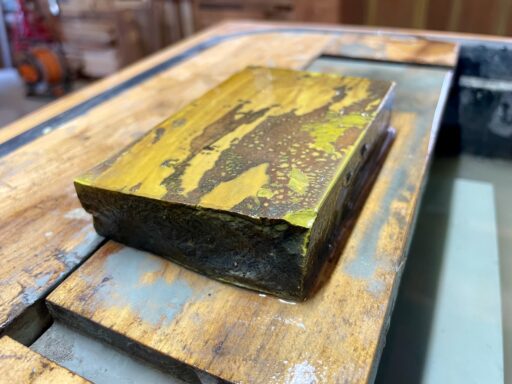

刃を研ぐと都合が悪い割れがあったので、砥石台から砥石半分を取り外して、ダイヤモンド砥石で面直しした後に試しに小刀と鉋刃を研いでみました。水に浸けても気泡が出ないので、天然砥石かもしれない。この黄色いものは何だろう?

研いだ面に光沢が出る不思議な砥石です。鉋刃もよく切れるようになりました。天然であるか人造であるかに関係なく研げれば良い。これで500円はやはり掘り出し物だと思います。

Kitano Tenmangu Tenjin Flea Market — Part 7へと続く。

Kitano Tenmangu Tenjin Flea Market — Part 5に戻る。

安曇川藤樹の里、道の駅で第4日曜に開催される、がらくた市で入手したこの天然砥石は当初、大村砥だと思っていました。

荒砥であることは指先で触れなくてもわかります。(8月31日訂正:荒砥ではなく中砥のようです。)水に浸けると木目のような美しい模様が現れました。調べると、色とこの特徴的な模様が伊予砥に似ている。伊予砥の中砥で間違いないと思います。

同日に同じ店主から入手したこの大きくて厚みがある人造砥石は仕上げにも使えそうな中砥です。これがまたよく研げる。返りが出るのも早くて、研ぐ時の面積が広いので効率的。

真夏のように暑い4月第4日曜日、安曇川藤樹の里、道の駅で開催される、がらくた市を1ヶ月ぶりに訪問。

昭和レトロなデッドストックのさざ波物干を一本、800円で入手。上下に連結できるそうですが、一本だけ入手したので…

前回訪問時に自在錐とチェンブロックなどと使うフックを購入した店主から今回はブリキの手箕(てみ)を入手。

そして前回は気付かなかった砥石。

天然砥石は一つだけ売れ残っていました。他はすべて人造砥石。上の砥石はブリキのケース付き。

最も左が大村砥ではなく伊予砥かもしれません。右の3点はすべて人造砥石ですが、幅広のものやブリキのケース付きなど、珍しいものが多い。

ブリキの手箕は使用するか、飾りにするか思案中。

Flea Market at Adogawa Toju-No-Sato Roadside Station — Part 3へと続く。

Flea Market at Adogawa Toju-No-Sato Roadside Station — Part 1に戻る。

亀岡にある天然砥石館は去年の春と秋に一度ずつ、合計二度、訪問しました。その天然砥石館を訪問されたKnife Chef oiri_kitchenさんの動画を紹介します。我々が訪問した時もこの動画に登場し、館内を案内する女性職員がおられました。その方が実は館長さんだったようです。研ぎ体験を指導する年配の男性職員の方がてっきり館長だと勘違いしておりました。そして女性職員の方は館長のアシスタントか何かだと。先入観と偏見で判断するとこうした勘違いが生じる、良い例です。

館長らしく、砥石についてはものすごく詳しい。実際に砥石館を訪れて案内されずに自分で見て回るよりも、この動画を視聴する方がより多くの情報が得られるように思います。

ブロックプレーンと称される英国製西洋鉋の刃を天然砥石の中砥と仕上げ砥で研いでみました。

特に今年は京都の神社やお寺で開催されるフリーマーケットで和鉋を多数、入手しており、砥石で研ぐのは和鉋の刃ばかりで、西洋鉋の刃を研ぐのは久しぶり。天然砥石で研ぐのは初めて。研いだ結果、刃の切れ味に驚きました。不要になった工具のカタログに使われている紙を試し切りしたら、研いだばかりの高級ナイフのようにスパッスパッと切れる。

刃の角度は浅めの24ºぐらいになっていました。人造砥石で研いだ際に刃の角度を変えてしまったのかもしれません。西洋鉋は誰でも容易に刃の出方を調整できるし、こんなに切れ味が良いのなら西洋鉋の方が素人には向いているのではないかと思いを改めました。

先日、豊国神社で購入した天然砥石専用の砥石台をWRCの端材を使って製作しました。砥石側面にはカシューを塗布。

いくつも砥石台を製作していると、慣れてきたのか、より薄く製作できるようになりました。トリマーで切削した深さは5ミリほど。隙間に充填材を埋めれば簡単には外れなくなります。

Making Whetstone Bases — Part 7へと続く。

Making Whetstone Bases — Part 5に戻る。

前回訪問したのが9月18日なので、前回訪問時から1ヶ月以上が経過した10月28日、豊国神社フリーマーケットを再訪問しました。今回は金継ぎを始めたFさん親子も一緒。

今回は古道具も充実しており、天然砥石も新しいものがいくつか入荷していました。

こちらは丹波青砥と思われる、厚みがある天然砥石。

8,000円の値札が付いた丹波青砥と比べてはるかに薄いこちらの仕上げ用天然砥石(合砥)は5,000円の値札が付いている。指先で触れると粒度の細かさが感じられます。(2023年11月13日追記:5,000円の値札が付いたこの仕上げ用天然砥石は、初回訪問時に8,000円だったものと同じ商品と思われます。)

合砥として使用できる層は2、3ミリぐらいしか残ってないようです。幅と長さが十分にあるので、購入することにしました。

13 cm裏面角目のシンワ製完全スコヤもタダみたいな価格で入手。

訪問前に店主に連絡しておいたので、今回も金継ぎ用の骨董品を用意してくれていました。

金継ぎ用の欠けた骨董陶器は一般客には販売しないそうです。

今回も買いすぎかと思いますが。これだけ増えると収納する専用の食器棚が必要になりそう。

Toyokuni Shrine Flea Market — Part 9へと続く。

Toyokuni Shrine Flea Market — Part 7に戻る。

メルカリで「!注意!偽物天然砥石!注意!」と書かれた画像等3点を「天然砥石」のタイトルで販売されている方がおられます。画像3点を見ると、正に私が今にも買いそうになった天然砥石を販売する方のページであることがわかりました。

私が購入しようとしていた砥石は、タイトルが「天然砥石 正本山 蓮華合わせ黄板 超仕上げ砥石 軟質 希少」と書かれたもので、相場と比べて非常に安い4,000円で販売されていました。

注意喚起している方は天然砥石の高額商品(80万円とか)を販売されています。この方からしたら標準的な大きさで1万円未満の天然合砥(仕上げ砥石)はあり得ないので、そうした商品はバッタモンであり、偽物ということになるのでしょう。しかしながら、どちらの主張が正しいのか、買ってみないとわからないのかもしれません。

天然砥石の良し悪しを画像で判断するのはほぼ不可能。手に取ってじっくりと観察しても、本物かどうかを判別するには経験が必要。私のように経験が浅いと、実際に研いでみて初めてある程度の良し悪しがわかる。天然砥石はこういう世界なので、信頼できる人からのみ購入するのが鉄則なのでしょう。

8が付く日は豊国神社のフリーマーケットへ。参拝者は30分150円との表示がありますが、フリーマーケットに来た我々は駐車料金は無料。

盆地の京都市内は連日の猛暑で道路に表示された温度計は39ºC。いつもの店主(こまそう)は、あまりに暑いのでぼちぼち店仕舞いしようとされていました。

金属切断用の鋼を使って製作された小刀を見せていただきました。右手に持つ、私が刃を付けた小刀は、左手に持つ店主製作のものと比べると、まだまだ研ぎが足りない。私は切れ味と使い勝手を優先して研ぎましたが、店主は外見最優先のようで、刃が全体的に鏡面仕上げになっている。

専用の木製ケースも手作りだそうです。このケースは真似できそうですが、私の小刀は常時、ガレージのマグネットホルダーに壁面収納しているので、ケースは不要。

この前、すぐ前の露天商から仕入れされた天然砥石数点のうち、まだ売れていないものを見せていただきました。側面と裏面にシリアル番号が刻印されたこの合砥の販売価格は2万円だそうです。

私には手が出ないというか、この価格なら新品の比良山で採れたらしいあの合砥の方が価値があるように思います。

安曇川の金物店、伊藤嘉で見たこの砥石。11月の「しが割第3弾」で最大3割引を狙おう。

滋賀県内でも良質な天然砥石が採れるそうで、こちらの商品は先代が仕入れたものらしい。

この砥石、3点は店主が安曇川の河原で拾ったものを加工したものだそうです。近くに採掘場があるとかそういうことではなく、河原に落ちているのだとか。珍しい原石を集めるのが趣味だと言われていました。素人が探して見つかるものではないことは確か。

同行者は金継ぎの材料を仕入れていました。どれも100年以上も前のお皿や湯呑み茶碗で、一部が欠けていたり、ひび割れがあるもの。

Toyokuni Shrine Flea Market — Part 7へと続く。

Toyokuni Shrine Flea Market — Part 5に戻る。

メルカリに出品されている五代目山本石衛門さんから「正本山合砥」の刻印がある仕上げ用砥石を購入しました。大きさは最大で幅約5cm、長さ17.5cm、厚さ3cm、重量は548g。取引価格は送料込み6,120円でした。砥石を手にした最初の印象は、思っていたよりも一回りほど小さいこと。記載の寸法に間違いはありません。

指先で触れた感触から判断すると、この石は間違いなく合砥であると思われます。商品の状態が、「新品、未使用」とのことでしたが、表面の中央部分に窪みがあり、明らかに使用した痕跡がありました。刻印を押した時点で製品化されると見做せば、確かに新品、未使用かもしれません。

えび茶のカシューで養生する前に赤っぽい模様があります。これが赤蓮華と呼ばれる模様だろうか。

面直ししてから試しに研いでみると、表面の刻印はすぐに消えて使用済み状態になりました。

早速、カシューで側面を養生して、専用の砥石台を作りました。

他の天然砥石と比べて柔らかめであり、白っぽい泥(研磨粒子)が出て、研ぎ易い合砥であると思います。これまでに苦戦していた小刀をこの砥石で研いだら、そこそこの切れ味となりました。

腰痛の原因は、太い桜の幹を玉切りしたこと以外に座って研ぐ研ぎ台にもあるかもしれないので、立った状態で研げるように私の身長に合わせて脚部を延長しました。

天板までの高さは約790ミリ。棚を低い位置に一枚、追加しました。棚板二枚で、現在手元にあるすべての砥石を収納することができます。やはり、立った状態で刃物を研ぐと、腰に負担をかけずに均一に力を入れて研ぐことができます。

先日、500円で購入した怪しげな人造砥石専用に砥石台を製作しました。厚みが45ミリほどあり、下の方でひび割れが発生したので、桧の端材で製作した砥石台は30ミリほど、鑿とトリマーで掘り下げました。元々、側面は養生してあったようですが、今後のひび割れを防止するために、さらにカシューを上から塗布して養生しました。

出処不明のこの怪しげな砥石のツルツル度は、粒度がわかっている6,000番の人造砥石と同程度以上です。ひょっとしたらこの砥石は人造ではなく天然物かもしれない。そのように思う理由は、

もし、この砥石が天然物の仕上げ砥であるとしたら、掘り出し物を入手したことになります。